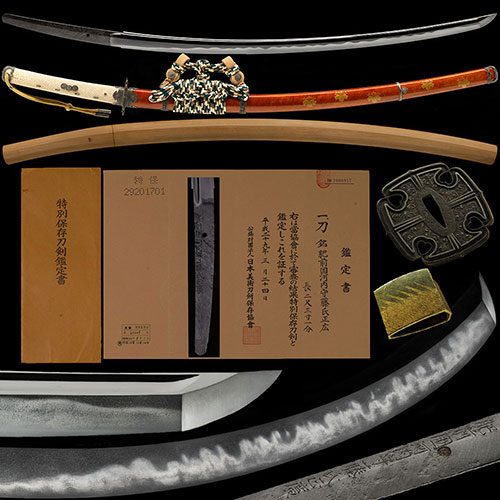

正広 刀 Masahiro Katana

No.102211肥前国河内守藤氏正広 金梨子地桐紋散鞘太刀拵付 沸匂深い大互の目丁子最高傑作 二尺三寸一分Hizennokuni Kawachi nokami Fujishi Masahiro Kinnashiji-Kirimonsan Saya-Tachi-Koshirae-tsuki Deep NieNioi and Oh-Gunome-Chouji a masterpiece 69.9cm

ご成約Sold

- 銘表Mei-Omote

- 肥前国河内守藤氏正広肥前国河内守藤氏正広 Hizennokuni Kawachi nokami Fujishi Masahiro

- 登録証Registration

- 大阪府 Osaka 昭和34年9月1日 9/1/34(Showa)

- 時代Period

- 江戸時代前期天和頃Early Edo Period

- 法量Size

-

刃長 69.9cm (二尺三寸一分) 反り 2.9cm

元幅 3.2cm 先幅 2.1cm 元重 0.70cm 鎬厚 0.80cm 先重 0.53cm 鋒長 3.7cm 茎長 22.8cm 重量 798gHachou 69.9cm (二尺三寸一分) Sori 2.9cm

Moto-Haba 3.2cm Saki-Haba 2.1cm Moto-Kasane 0.70cm Shinogi-Thikess 0.80cm Saki-Kasane 0.53cm Kissaki-Chou 3.7cm Nakago-Chou 22.8cm Weight 798g - 国Country

- 肥前Hizen

- 姿Shape

- 鎬造、庵棟、身幅広く、反り深く、中鋒。Shinogidukuri, Iorimune, Wide Mihaba, Deep Sori, Chu-Kissaki

- 鍛Kitae

- 小杢目肌つみ、杢目肌交え、地沸厚く輝き、地景よく入り、鉄冴える。Small-Mokumehada-tsumi, Mixed Mokume-hada, Jinie thick and shine. Chikei entered well ,Iron is clear.

- 刃文Hamon

- 大互の目乱れに、丁子刃・重花風の丁子・蛙子風の丁子など交じり、飛び焼き頻りにかかり、足・葉太くよく入り、沸深くよくつき、粗沸を交え、沸筋・砂流し頻りに掛り、匂深く、匂口明るく冴える。Oh-Gunome-midare, Choujiba and Juuka style Chouji, mixed Kawazuko style Chouji, Tobiyaki-shikirini-kakaru, Ashi and You entered thick well, Deep Nie well, with a rough Nie, Niesuji and Sunagashi-shikirini-kakari, Deep Nioi, Nioikuchi is bright and clear.

- 帽子Boushi

- のたれ込んで小丸。Notarekonde-komaru

- 茎Nakago

- 生ぶ、先入山形、鑢目筋違、目釘孔一。Ubu, Sakiiriyamagata, Yasurimesujikai, Mekugiana is 1.

- ハバキHabaki

- 金着一重。Shingle gold

- 拵Sword mounitings

- 金梨子地桐紋散鞘銀総金具儀仗用太刀拵

法量

長さ 101.0cm 反り 5.9㎝

説明

鐔 銀無垢葵形、総金具 銀無垢桐紋散、 目貫 銀無垢桐紋三双。

俵鋲が付く儀仗用の太刀拵。Kinnashiji Kirimonsan Gin-soukanagu Gijiyou Tachi-Koshirae

Size

Length:101.0cm

Sori : 5.9cm

Description

Tsuba: Ginmuku Aoigata

Soukanagu: Ginmuku Kirimonsan

Menuki: Ginmuku Kirimon Sansou

Gijouyou with Tawarabyou Tachi-Koshirae - 彫物Carving

- 表裏に棒樋を掻き流す。Scrape Bouhi on the front and back.

- 説明Drscription

- 初代正広は、初代忠吉の孫で初銘を正永といい、寛永二年正広に改銘、寛永十七年頃に河内大掾を受領している。二代正広は、初代正広の子で、名を与七郎といい、寛永三年生まれ、初銘を正永、初め武蔵大掾を受領、後に武蔵守に転任、寛文五年に初代没後、正広を襲名し河内守に転じている。元禄十三年に75歳で没する。正広は、初二代共に、傍肥前の刀工の中で最も技量が優れ大いに活躍した。作風は匂口の深い直刃、互の目乱れ、大互の目乱れとなり、常の肥前刀とは趣きが異なり、華やかな出来となる。新刀上作、業物。この刀は、身幅広く、反り深く3cmもある堂々とした太刀姿で、小杢目肌つみ、大小の地沸が厚く付き美しく輝く冴えた地鉄に、華やかな大互の目・丁子刃・重花風の丁子など交え、飛び焼き頻りに掛りるなど変化に富み華やかに乱れ、沸が深く美しくよく付き、荒沸を交え、沸筋・砂流し頻りに掛り、匂深く、匂口明るく冴える。大小の沸が深く美しく輝く匂深い大互の目丁子を見事に焼いた二代正広の最高傑作である。The first Masahiro is the grandson of the first Tadayoshi and the first name is Masanaga.

The name was changed to Masahiro in the second year of Kanei, and Kawachi Daijou was received around the 17th year of Kanei.The second Masahiro is a child of the first Masahiro, and his name is Yoshichirou.Born in the third year of Kanei, he received the first name Masanaga and the first Musashi Daijou.He was later transferred to Musashinokami, and after his first death in the 5th year of Kanbun, he took the name of Masahiro and changed to Kawachinokami.He died at the age of 75 in the 13th year of Genroku.Masahiro, both the first and second generations, was the most skilled swordsmith in the pre-Hizen swordsmith and played an important role.The style is Deep Nioikuchi Suguha, Gunome-midare, Oh-Gunome-Midare, The taste is different from the usual Hizen sword, and the result is gorgeous.Shinshintou-Jousaku, Wazamono.

This sword is a majestic sword with a wide Mihaba, Deep Sori is 3cm.Small-Mokumehada-tsumi, The large and small Jinie is thick and beautifully shining, and the bright Jitetsu, with gorgeous Gunome, Choujiba and mixed Juuka style Chouji, Tobiyaki-shikirinikakaru. It is rich in variety Midare, Nie is deeply and beautiful. There are mixed a rough Nie, Niesuji and Sunagashi-shikirinikakaru, Deep Nioi, Nioikuchi is bright and clear.This is Masahiro II's masterpiece, in which large and small Nie shines deeply and beautifully.