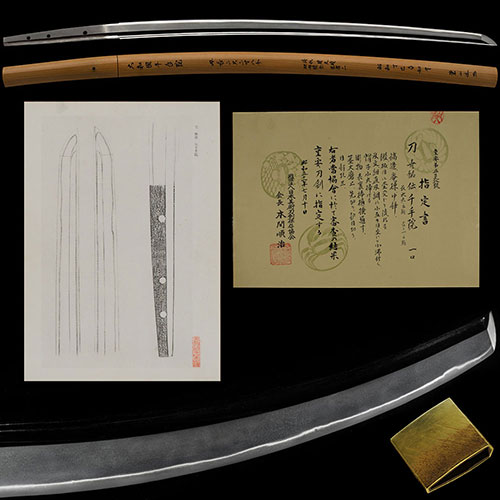

千手院 刀Senjuin Katana

No.289562刀 千手院 地沸厚くつき肌立つ美しい地鉄に直刃調匂口明るく冴える超健全名品 二尺二寸八分Katana Senjuin Jinie entered thick Hadatatsu Beautiful Jigane Suguha-style Nioikuchi is bright and clear A super Kenzen 69.3cm

- 極めKiwame

- 千手院 Senjuin

- 登録証Registration

- 福岡県 Fukuoka 昭和26年2月23日 2/23/26(Showa)

- 時代Period

- 鎌倉初期建久頃Early Kamakura Era Kenkyun around

- 法量Size

-

刃長 69.3cm (二尺二寸八分) 反り 1.2cm

元幅 3.1cm 先幅 1.9cm 元重 0.63cm 鎬厚 0.73cm 先重 0.45cm 鋒長 3.1cm 茎長 21.3cm 重量 677gHachou 69.3cm (二尺二寸八分) Sori 1.2cm

Moto-Haba 3.1cm Saki-Haba 1.9cm Moto-Kasane 0.63cm Shinogi-Thikess 0.73cm Saki-Kasane 0.45cm Kissaki-Chou 3.1cm Nakago-Chou 21.3cm Weight 677g - 国Country

- 大和Yamato

- 姿Shape

- 鎬造、庵棟、身幅広く、鎬高く、反りやや浅く、腰反りつき、中鋒。Shinogidukuri, Iorimune, Wide Mihaba, High Shinogi, Slightly Shallow Sori, Koshizoritsuki, Chu-Kissaki.

- 鍛Kitae

- 板目肌に、杢目・小杢目肌交じり、地沸厚くつき、肌立ち、地景入り、淡く映り立つ。Itamehada, Mokume and mixed Small-Mokumehada, Jinie entered thickly, Hadatachi, Chikei entered , Faintly Utsuritatsu

- 刃文Hamon

- 直刃調に、浅くのたれて、僅かに小互の目交じり、小足僅かに入り、小沸よくつき、匂口明るく冴える。Suguha-style, Shallow-Notare, Mixed Slightly small-genome, Small-Ashi entered a little, Small-Nie-tsuki, Nioikuchi is bright and clear.

- 帽子Boushi

- のたれ込んでやや深く返る。Notarekonde returns somewhat deeper.

- 茎Nakago

- 茎は、大磨上、先切、鑢目切、目釘孔三。Nakago is Oh-suriage, Sakikiri, Yasurimegiri, Mekugiana are three(3)

- ハバキHabaki

- 金着一重Gold-clad single layer

- 説明Drscription

- 千手院派は、平安時代後期に興ったとされる大和最古の流派で、大和国奈良の東大寺に隷属する僧形の承仕法師が、もっぱら東大寺の僧兵の為に鍛刀をしていた。若草山麓の千手谷に鍛冶場があり、同地に千手観音を本尊とする千手院堂があり、その名が付いたと云う。この刀は、元は3尺程もあったと思われ、身幅広く、鎬高く、反りやや浅く、先幅細く、腰反りつく時代の上がる豪壮な太刀姿で、板目肌に、杢目・小杢目肌交じり、地沸厚く付き、地景入り、肌立ち、淡く映り立つ美しい地鉄に、細直刃を焼き、匂口明るく冴え、刃肉よく付き頗る健全で、出来が良い。The Senjuin school is the oldest school in Yamato, which is said to have been established in the latter half of the Heian period. A monk-shaped swordsmith who belongs to Todaiji Temple in Yamatonokuni Nara was swordsmithing exclusively for Todaiji Temple monks. There is a smithy in Senjudani at the foot of Mt. Wakakusa, and there is Senjuindo, whose principal image is Senju Kannon, and it got its name.

This sword is thought to have originally been about 3 Shaku long. Wide Mihaba, High Shinogi, Slightly Shallow Sori, Narrow tip, With a magnificent sword that rises in the times when the Koshizori-tsuku, Itamehada, Mokume and Mixed Small-Mokumehada, Jinie entered thickly, Chikei entered, Hadatachi, Faintly Utsuri-tatsu a beautiful Jigane, Hoso-Suguha-yaki, Nioikuchi is bright and clear. It's a Kenzen that Haniku-tsuki Kenzen, it works good.