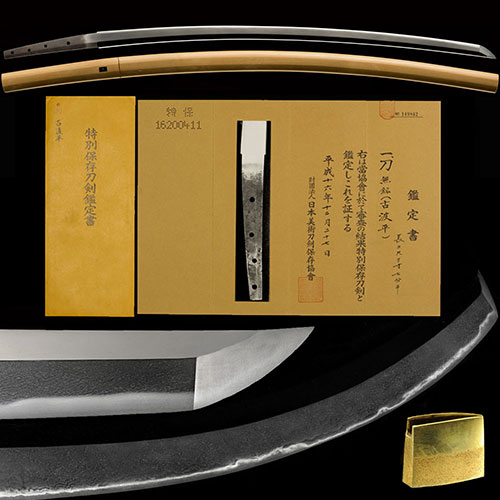

古波平 刀 Konaminohira Katana

No.296896古波平 重要候補 鎌倉時代 二尺三寸八分Konaminohira Juyo Candidate Kamakura period 72.0cm

ご成約Sold

- 極めKiwame

- 古波平Konaminohira

- 法量Size

-

刃長 72.0cm (二尺三寸八分) 反り 2.3cm

元幅 3.0cm 先幅 2.1cm 元重 0.66cm 鎬厚 0.75cm 先重 0.45cm 鋒長 3.2cm 茎長 17.3cm 重量 675gHachou 72.0cm (二尺三寸八分) Sori 2.3cm

Moto-Haba 3.0cm Saki-Haba 2.1cm Moto-Kasane 0.66cm Shinogi-Thikess 0.75cm Saki-Kasane 0.45cm Kissaki-Chou 3.2cm Nakago-Chou 17.3cm Weight 675g - 国Country

- 薩摩Satsuma

- 姿Shape

- 鎬造、庵棟、身幅広く、反り深く、腰反り踏ん張りつき、中鋒。Shinogidukuri, Iorimune, Wide Mihaba, Deep Sori, Koshizorifunbaritsuki, Chu-Kissaki

- 鍛Kitae

- 板目肌つみ、杢目・流れ肌交じり、地沸微塵に厚くつき、地景細かく頻りに入り、淡く白け映りたつ。Itamehada-tsumi, Mixed Mokume Nagarehada, Jinie fine and thick, Chikei Entering finely and frequently, Awakusirake Utsuritatsu

- 刃文Hamon

- 直刃調に、浅くのたれて、小乱れ交じり、足入り、小沸つき、潤みごころに匂口明るい。Suguha style, Shallow Notare,Mixed Komidare, Ashi, Konie, Urumigokoro, Nioikuchi is bright.

- 帽子Boushi

- のたれて小丸、先掃きかける。Notarete-komaru, Sakihakikakeru

- 茎Nakago

- 大磨上、先切、鑢目勝手下り、目釘孔四。Ohsuriage, Sakikiri, Yasurimekattesagari, Mekugiana are 4.

- ハバキHabaki

- 金着一重。Single gold.

- 説明Drscription

- 波平鍛冶は、薩摩国谷山郡波平の地で鍛刀した一派で、平安中期永延の頃に正国なる刀工が大和より来往して祖となるという。その子を行安といい、門流は、江戸末期まで連綿と続いている。波平鍛冶の中でも、南北朝期を下らない作を特に古波平といい、その作風は大和物に酷似している。この太刀は、身幅広く、腰反り踏ん張りつき、その姿は大包平に近似しており、平安末期から鎌倉初期の作と思われ、板目肌に流れ肌交じり、淡く白け映りが立ち、よく錬れて柔らかみのある美しい地鉄に、小沸出来の直刃調に、のたれ小乱れ交じり、金筋・砂流し細かくかかり、古雅の趣があり、古波平の特色を示しており、地刃冴え、頗る健全である。現存少ない古波平の名刀である。Naminohirakaji is a group of swordsmiths who forged swords in the land of Satsumanokuni Taniyamagun Naminohira. The child is called Yukiyasu, and the monryu continues until the end of the Edo period. Among Naminohira Kaji, the work that does not fall below the Nanbokuchou period is called Konaminohira, and its style is very similar to Yamatomono.

This Tachi is Mihaba wide, Koshizorihunbaritsuki, its appearance is similar to Ohkanehira, and it seems to be made from the end of the Heian period to the beginning of Kamakura. Mixed Notare-komidare, Awaku shirakeutsuritachi, Nerete Soft and beautiful Jitetsu. Kinsuji, Sunagashi in the Suguha style of Konie, with a taste of old elegance, showing the characteristics of Konaminohira, Jiba is clear and noble Kenzen. It is a famous sword of Konaminohira, which is rare in existence.