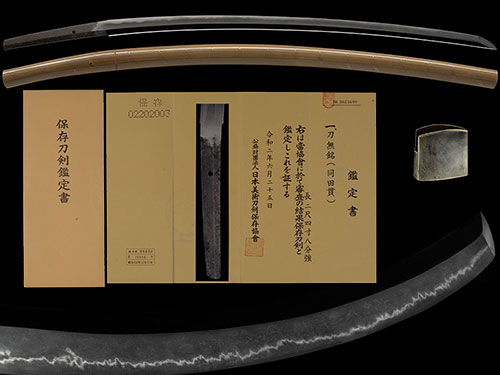

同田貫 刀Doutanuki Katana

No.354186同田貫 天正頃 生ぶ茎 映り立ち金筋掛り匂口冴える豪壮名品 二尺四寸八分Doutanuki, around the Tensyo, Ubu-Nakago, Utsuritachi Kinsuji-kakari, Nioikuchi is clear, Magnificent masterpiece 75.2cm

ご成約Sold

- 極めKiwame

- 同田貫Doutanuki

- 登録証Registration

- 岩手県 Iwate 昭和34年12月17日 12/17/34(Showa)

- 時代Period

- 安土桃山時代Aduchimomoyama period

- 法量Size

-

刃長 75.2cm (二尺四寸八分) 反り 2.3cm

元幅 3.1cm 先幅 2.1cm 元重 0.58cm 鎬厚 0.73cm 先重 0.47cm 鋒長 3.9cm 茎長 20.6cm 重量 877gHachou 75.2cm (二尺四寸八分) Sori 2.3cm

Moto-Haba 3.1cm Saki-Haba 2.1cm Moto-Kasane 0.58cm Shinogi-Thikess 0.73cm Saki-Kasane 0.47cm Kissaki-Chou 3.9cm Nakago-Chou 20.6cm Weight 877g - 国Country

- 肥後Higo

- 姿Shape

- 鎬造、庵棟、身幅広く、反り深く、中鋒やや延びるShinogidukuri, Iorimune, Wide Mihaba, Deep Sori, Chu-Kissaki slightly extended.

- 鍛Kitae

- 杢目肌に、杢目交じり、地沸微塵に厚く付き、肌立ち、地景良く入り、映り立つ。Mokumehada, Mixed Mokume, Jinie entered fine and thick, Hadatachi, Chikei entered well, Utsuritatsu.

- 刃文Hamon

- 大きくのたれて、互の目に、小互の目・尖刃交じり、湯走り・二十刃・飛び焼き掛かり、足入り、小沸つき、金筋・砂流し頻りにかかり、匂口明るい。Big Notare, Gunome, Small-Gunome, Mixed Togariba, Yubashiri, Nijuba, Tobiyaki-kakari, Ashi entered, Small-Nie-tsuki, Kinsuji and Sunagashi-shikirinikakari, Nioikuchi is bright.

- 帽子Boushi

- のたれ込んで小丸。Notarekonde-Komaru

- 茎Nakago

- 茎は、生ぶ、先栗尻、鑢目勝手下り、目釘孔一。Nakago is Ubu, Sakikurijiri, Yasurime-kattesagari, Mekugiana is one(1)

- ハバキHabaki

- 銀着一重。Single layer silver jacket.

- 説明Drscription

- 同田貫派は肥後国延寿の末流と伝え、肥後菊池の地で天正十四年に領主となった加藤清正に見い出され、お抱工となっている。一派の刀工には上野介、兵部、左馬介、正国などがいる。加藤清正は、旗下の武将はもとより足軽の御貸刀も同田貫で揃え、熊本城にはこれら同田貫が装備されてたというが、それらは無銘がほとんどで、入っていても番号だけであったという。加藤家改易後、新たに入城した細川家は、豊後鍛冶を重用した為に同田貫派は一時衰退するが、新々刀期まで続き、実用刀ながらその切れ味をもって人気を博した。この刀は、二尺五寸近い長さに、反り深い堂々とした体配で、杢目肌主調の映り立つ地鉄に、互の目に、小互の目・尖刃交じり、湯走り・二十刃・飛び焼き掛かるなど変化に富み、覇気溢れる。900g近い重量がある豪壮刀で、如何にも切れそうな一口である。The Dotanuki faction is said to be the end of Higonokuni Enju, and its ancestor Kouzunosuke Masakuni was initially named Kunikatsu.From around the 16th year of Tensho, he became a servant of Kiyomasa Kato, and later received the character [MASA] from Kiyomasa and renamed it Masakuni.After the Kato clan was reformed, the Hosokawa clan, who newly entered the castle, temporarily declined due to the heavy use of Bungo smithing, but then prospered until the Shinshintou period and gained popularity due to its sharpness.

This sword is nearly 2 Shaku 5sun long, has a deeply Sori and dignified body, and has a main Mokumehada, Utsuritatsu-Jitetsu, Gunome, Small-Gunome, Mixed Togariba, Yubashiri, Nijuba, Tobiyaki-kakaru, It is full of variety and full of ambition. It is a powerful sword that weighs nearly 900g, and it looks like it will be able to cut through it.