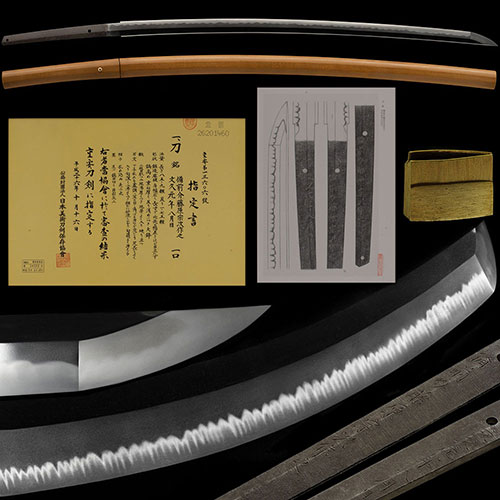

宗次 太刀 Munetsugu Tachi

No.376881太刀 備前介藤原宗次作之 文久元年 日本一の宗次 身幅3.6cm重量1.27kg 二尺八寸四分Tachi Bizennosuke Fujiwara Munetsugu Korewo Tsukuru Bunkyu 1st year Japan's No.1 Munetsugu with 3.6cm Mihaba, weight 1.27kg 86.0cm

ご成約Sold

- 銘表Mei-Omote

- 備前介藤原宗次作之 備前介藤原宗次作之 Bizennosuke Fujiwara Munetsugu Korewo Tsukuru

- 裏銘Ura-mei

- 文久元年八月日文久元年八月日 August day, Bunkyu 1

- 登録証Registration

- 和歌山県 Wakayama 平成6月29日 6/29/(Heisei)

- 時代Period

- 江戸時代末期Late Edo period

- 法量Size

-

刃長 86.0cm (二尺八寸四分) 反り 1.8cm

元幅 3.6cm 先幅 2.8cm 元重 0.75cm 鎬厚 0.85cm 先重 0.58cm 鋒長 6.7cm 茎長 27.2cm 重量 1,270gHachou 86.0cm (二尺八寸四分) Sori 1.8cm

Moto-Haba 3.6cm Saki-Haba 2.8cm Moto-Kasane 0.75cm Shinogi-Thikess 0.85cm Saki-Kasane 0.58cm Kissaki-Chou 6.7cm Nakago-Chou 27.2cm Weight 1,270g - 国Country

- 武蔵Musashi

- 姿Shape

- 鎬造、庵棟、身幅広く、反りやや深く、先幅広く、大鋒。Shinogidukuri, Iorimune, Wide Mihaba, Slightly deep Sori, Wide Sakihaba, Oh-Kissaki

- 鍛Kitae

- 小板目肌に、板目・杢目・小杢目肌交じり、地沸厚くつき、地景細かく入り、淡く映りたち、鉄明るく冴える。Small-Itamehada, Itame, Mokume, mixed small-Mokumehada, Jinie entered fine, Chikei entered finely, Faintly Utsuritachi, Iron is bright and clear.

- 刃文Hamon

- 焼き幅大きく、丁子乱れに、互の目交じり、足・葉よく入り、小沸深くよくつき、金筋・砂流し細かくかかり、匂深く、匂口明るく冴える。帽子、乱れ込んで小丸。Big-Yakihaba, Chouji-Midare, Mixed Gunome, Ashi and You entered well, Small-Nie entered deeply well, Kinsuji and Sunagashi entered finely, Deep Nioi, Nioikuchi is bright and clear. Boushi, Midarekonde-Komaru.

- 帽子Boushi

- 乱れ込んで小丸。Midarekonde-Komaru.

- 茎Nakago

- 生ぶ、先入山形、鑢目切り、目釘孔二。Ubu, Sakiiriyamagata, Yasurimegiri, Mekugiana are two(2)

- ハバキHabaki

- 金着二重。Double gold.

- 説明Drscription

- 新々刀上々作である名工宗次は、享和三年奥州白河に生まれ、名を固山宗兵衛といい、加藤綱俊の兄綱英門となる。後桑名藩工となり、弘化二年に備前介を受領、江戸麻布・四谷等に住し鍛刀している。没年は不明であるが、明治3年までの作刀がある。

この刀は、二尺八寸四分の長さに、身幅広く3.6cm、反り尋常、重ね厚く、重量は1.27kgに及ぶ大太刀で、大鋒となる豪壮で堂々とした姿を呈し、文久元年、宗次58歳、もっとも油の乗った壮年期の作となる。小板目肌に、板目・杢目・小杢目肌交じり、地沸厚くつき、地景細かく入るつんだ美しい地鉄は、一点の緩みも無く、丁子乱れに、互の目交じり、小沸深くつき、金筋砂流し細かく掛り、匂深く匂口明るく冴え、これだけの長さを完璧に焼き上げている。地刃明るく冴え渡り、迫力溢れ、現代刀の様な保存状態で、頗る健全、まさに宗次の代表作と言える最高傑作である。Munetsugu, a master craftsman who is a new sword master, was born in Shirakawa, Oshu in the third year of Kyowa, and his name is Koyama Soubei. He later became a Kuwana domain builder, received Bizensuke in the second year of Koka, and lived in Edo Azabu, Yotsuya, etc. and is a swordsmith. The year of his death is unknown, but he has a sword until the 3rd year of the Meiji era.

This sword has 86.0cm, wide Mihaba 3.6cm, Standard Sori, Thick Kasane, Oh-Tachi weighs 1.27kg, It has a magnificent and dignified appearance that becomes Oh-Kissaki. It was made in the first year of Bunkyu, when Munetsugu was 58 years old, at the peak of his prime, Small-Itamehada, Itame, Mokume, Mixed Small-Mokumehada, Jinie entered thick, Dhikei entered finely and Tsunda beautiful Jitetsu, There is no Yurumi, Chouji-Midare, Mixed Gunome, Small-Nie entered deeply, Kinsuji and Sunagashi entered finely, Deep Nioi and Nioikuchi is bright and clear.This length is baked to perfection. Jiba is bright and clear, it is full of power, it has been preserved like a modern sword(Gendaito), and it is extremely sound Kenzen, making it a masterpiece that can be called Munetsugu's masterpiece.