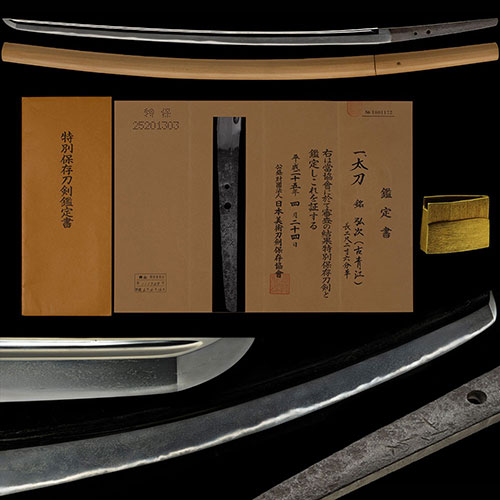

弘次 古青江 太刀Hirotsugu Koaoe Tachi

No.453192生ぶ茎在銘太刀 弘次 古青江 平安末期元暦頃 映り立ち金筋掛り匂口明るく冴える名品 二尺二寸六分Ubu Nakago Inscription Tachi Hirotsugu Koaoe Late Heian period Genryaku Utsuritachi Kinsuji-kakari Nioikuchi A bright and clear masterpiece 68.8cm

ご成約Sold

- 銘表Mei-Omote

- 弘次弘次 Hirotsugu

- 法量Size

-

刃長 68.6cm (二尺二寸六分) 反り 1.3cm

元幅 3.0cm 先幅 1.8cm 元重 0.61cm 鎬厚 0.70cm 先重 0.42cm 鋒長 2.6cm 茎長 22.0cm 重量 610gHachou 68.6cm (二尺二寸六分) Sori 1.3cm

Moto-Haba 3.0cm Saki-Haba 1.8cm Moto-Kasane 0.61cm Shinogi-Thikess 0.70cm Saki-Kasane 0.42cm Kissaki-Chou 2.6cm Nakago-Chou 22.0cm Weight 610g - 国Country

- 備中Bichu

- 姿Shape

- 鎬造、庵棟、身幅広く、反りやや浅く、小鋒。Shinogidukuri, Iorimune , Wide Mihaba , Slightly shallow Sori, Small Kissaki

- 鍛Kitae

- 杢目肌に、板目肌交り、地沸微塵に厚く付き、地景よく入り、映りたつ。Mokumehada, Mixed Itamehada, Jinie fine and thick, There are many Chikei, Utsuritatsu

- 刃文Hamon

- 直刃調に、小乱れ交じり、湯走り掛り、小足入り、小沸よくつき、金筋掛り、匂口明るく冴える。Suguha style, Mixed small-Midare, Yubashiri-kakari, Small Ashi, Konie often, Kinsuji-kakari, Nioikuchi is bright and clear.

- 帽子Boushi

- のたれ込んで小丸。Notarekonde-komaru

- 茎Nakago

- 生ぶ、先栗尻、鑢目大筋違、目釘孔二。Ubu, Sakikurijiri , Yasurimeoosujikai, Mekugiana are 2.

- ハバキHabaki

- 金着二重。Double gold

- 彫物Carving

- 表裏に棒樋を丸止。Marudome with Bouhi on the front and back.

- 説明Drscription

- 備中国青江派は、平安末期承安頃の安次を祖として始まると伝え、以後南北朝時代に至るまで、多くの名工を輩出した。同派の中で鎌倉時代中期を降らないものを特に古青江と呼んでいる。古青江の代表的な刀工としては、守次・為次などがおり、その多くが「次」の字を通字としている。その作風は、いわゆる縮緬状の肌合となり、地班の交じるものが多く、刃文は直刃調の穏やかなものや小乱れを交えるものなどあり、一般によく沸がつき、総じて同時代の備前物に比べると幾分地味で深い味わいを醸す感がある。また銘を佩裏にきり、鑢目が大筋違となる点も古備前などと相違するところである。弘次は、安次と同時代青江派創生期の刀工で、平安末期元暦から鎌倉初期に活躍しており、太刀一振りが重要文化財に指定されている。この太刀は、身幅広く、腰反り付き、先伏せごころで、小鋒となる平安末期の姿を呈する生茎在銘の希少な一口で、杢目肌に、地沸微塵に厚くつき、地景よく入り、映り立つ美しい地鉄に、直刃調に、小乱れ交じり、湯走り掛り、小沸よく付き、金筋掛り、古調で、味わい深く、匂口明るく冴える名品である。The Bichu Aoe faction reportedly started with Anji around the end of the Heian period, Syouan, and produced many master craftsmen until the Nanbokucho era. Among the same group, those who do not fall in the middle of the Kamakura period are called Koaoe in particular. As a representative swordsmith of Koaoe, there are Moritsugu, Tametsugu, etc., and most of them use the character "Tsugu" as a common character. The style is the so-called Hadaai of Chirimenjou, and many of them are mixed with Jihan, and the swords are gentle with Suguha style and mixed with Komidare. There is a feeling that it is somewhat sober and has a deep taste. It is also different from Kobizen in that the inscription is changed to Hakiura and Yasurime becomes Oosujikai. Hirotsugu is a swordsmith from the early Heian period to the early Kamakura period, and was designated as an important cultural property by Tachi.

This Tachi is a rare bite of Ubunakago inscription that has the appearance of the end of the Heian period, which is Mihaba wide, Koshizori-tsuki, Sakifusegokoro, Small Kissaki. The style is mixed with small-midare, Yubashiri-kakari, Konie often attached, Kinsuji hanging, old-fashioned, tasty, Nioikuchi is bright and clear masterpiece.