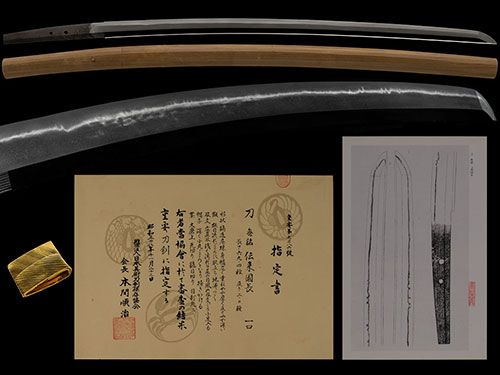

来国長 刀Raikuninaga Katana

No.468517来国長 来国俊門 特重候補 地景細かく入る美しい地鉄に金筋掛る名品 二尺二寸八分The 30th Juyo Token Raikuninaga Raikunitoshi student TokubetsuJuyo candedate a masterpiece beautiful Jigane enters Chikei finely Kinsujikakaru 69.2cm

ご成約Sold

- 極めKiwame

- 国長Kuninaga

- 登録証Registration

- 静岡県 Shizuoka 昭和28年6月16日 6/16/28(Showa)

- 時代Period

- 鎌倉末期Late Kamakura

- 法量Size

-

刃長 69.2cm (二尺二寸八分) 反り 1.1cm

元幅 2.9cm 先幅 2.1cm 元重 0.63cm 鎬厚 0.73cm 先重 0.53cm 鋒長 3.3cm 茎長 18.0cm 重量 740gHachou 69.2cm (二尺二寸八分) Sori 1.1cm

Moto-Haba 2.9cm Saki-Haba 2.1cm Moto-Kasane 0.63cm Shinogi-Thikess 0.73cm Saki-Kasane 0.53cm Kissaki-Chou 3.3cm Nakago-Chou 18.0cm Weight 740g - 国Country

- 摂津Settsu

- 姿Shape

- 鎬造、庵棟、身幅広く、重ね厚く、中鋒。Shinogidukuri, Iorimune, Wide Mihaba , Thick Kasane, Chu-Kissaki

- 鍛Kitae

- 小板目肌つみ、杢目・流れ肌交じり、地沸微塵に厚くつき、地景細かく入り、鉄冴える。Small-Itamehada-tsumi, Mokume ,mixed Nagare-hada, Jinie fine and thick, Chikei enters finely and is Iron clear.

- 刃文Hamon

- 直刃調に、小互の目交じり、湯走り・飛び焼き掛かり、二十刃ごころとなり、小足入り、小沸つき、金筋かかり、匂口明るい。Suguha style, Mixed Small-Gunome, Yubashiri and Tobiyaki-kakari, Nijuuba-gokoro, Small-Ashi, Small-Nie, Kinsuji-kakari, Nioikuchi is bright.

- 帽子Boushi

- 差し表のたれ込んで小丸、差し裏直ぐに焼きつめごころ。SashiOmote Notarekonde-komaru, SashiUra Suguniyakitsumegokoro

- 茎Nakago

- 大磨上、先切、鑢目勝手下り、目釘孔二。Ohsuriage, Sakikiri, Yasurimekattesagari, Mekugiana are 2.

- ハバキHabaki

- 金色絵二重Double Kiniroe

- 説明Drscription

- 来国長は、来国俊の門人で、国俊の弟来国末の小と伝え、鎌倉末期から南北朝期にわたる山城伝の代表工で、後に京から摂津中島に移住したことから中島来と呼称される。その作風は、来国光に近似するものであり、古来本阿弥家では、来国光に似てやや及ばない感のあるものを国長としている。この刀は、身幅広く、鋒延びごころの堂々とした鎌倉末期の姿で、地沸微塵に厚くつき、地景細かく入る美しい地鉄が冴え、直刃調ながら、変化に富んだ見所の多い刃を焼き、出来が優れている。Rai Kuninaga is a master of Rai Kunitoshi, a child of Kunitoshi's younger brother Raikunimatsu, and is a representative of Yamashiroden from the late Kamakura period to the Nanbokuchou era.He was later called Nakajima Rai because he moved from Kyo to Settsu Nakajima.Its style is similar to Raikuni mitsu.Since ancient times, the Honami family has called Kuninaga something that is similar to Raikuni mitsu and has a slightly inferior feel. This sword has a wide Mihaba, Kissaki-nobigokoro and a dignified appearance at the end of Kamakura, Jinie fine and thick, Chikei the beautiful Jigane that enters finely is clear. Suguha style. The blade is burned with a lot of variety and many highlights, and the result is excellent.