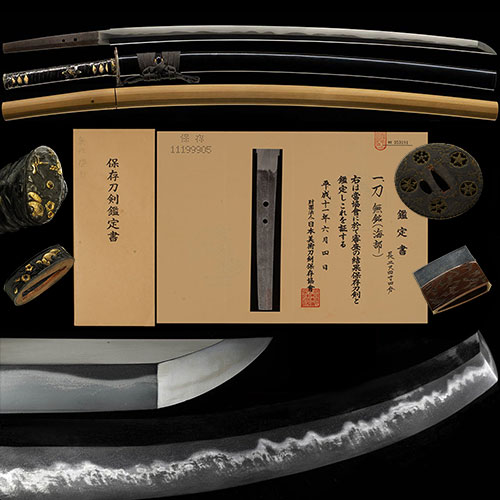

海部 刀 Kaifu Katana

No.524242海部 室町後期 地刃冴え覇気溢れる皆焼傑作 時代黒蝋色塗鞘打刀拵付 二尺四寸四分 Kaifu Late Muromachi period Jiba is clear and Hitatsura full of ambition a masterpiece Jidai-Koshirae (Black lacquered scabbard) with Uchigatana-Koshirae 74.0cm

ご成約Sold

- 極めKiwame

- 海部Kaifu

- 登録証Registration

- 大阪府 Osaka 平成27年3月11日 3/11/27(Heisei)

- 法量Size

-

刃長 74.0cm 反り 1.6cm

元幅 3.2cm 先幅 2.2cm 元重 0.62cm 鎬厚 0.64cm 先重 0.53cm 鋒長 3.9cm 茎長 20.5cm 重量 833gHachou 74.0cm Sori 1.6cm

Moto-Haba 3.2cm Saki-Haba 2.2cm Moto-Kasane 0.62cm Shinogi-Thikess 0.64cm Saki-Kasane 0.53cm Kissaki-Chou 3.9cm Nakago-Chou 20.5cm Weight 833g - 国Country

- 阿波Awa

- 姿Shape

- 鎬造、庵棟、身幅広く、反り尋常、中鋒やや延びる。Shinogidukuri, Iorimune, Wide Mihaba, Standard Sori, Chu-Kissaki little extended.

- 鍛Kitae

- 板目肌つみ、柾目肌交じり、地沸厚くつく。Itamehada-tsumi, Mixed Masame-hada, Jinie entered thickly.

- 刃文Hamon

- 互の目に、丁子刃交じり、湯走り・飛び焼き・棟焼き頻りに掛り、皆焼となり、足・葉頻りに入り、所々縞がかり、沸よくつき、粗沸を交え、金筋・沸筋・砂流し頻りにかかり、匂深く、匂口明るい。Gunome, Mixed Choujiba, Yubashiri and Tobiyaki, Muneyaki is frequently. Hitatsura, There are many Ashi and You, Shima here and there. Nie entered well. Mixed Ara-Nie, Kinsuji and Niesuji, Sunagashi-shikirini-kakari, Deep Nioi, Nioikuchi is bright.

- 帽子Boushi

- 乱れ込んで小丸、深く返る。Midarekonde-komaru, Returns deeply.

- 茎Nakago

- 大磨上、先切、鑢目切、目釘孔二。Ohasuriage, Sakikiri, Yasurimegiri, Mekugiana are two(2).

- ハバキHabaki

- 下貝銀無垢上貝銅二重。Shita-kai(Lower shell) solid silver Uwagai(upper shell ) double copper.

- 説明Drscription

- 平安時代より阿波の地は海部氏が治めており、鎌倉初期より海部川流域でとれる砂鉄を使い海部派は作刀を始めたという。その全盛期は、室町時代から戦国時代で、1575年に土佐の長宗我部元親の侵攻で海部氏の海部城が落ちてからは一時衰退したが、江戸時代に入ると、徳島藩主の蜂須賀家が海部の刀工を徳島城下に呼び寄せ、幕末まで繁栄した。この刀は、身幅広く、磨上ながら74cmの長さがある元は三尺程もあった太刀で、大小の沸が美しくつき、金筋・沸筋頻りに入り、覇気溢れる皆焼を焼き、地刃明るく冴え、頗る出来がよい。Since the Heian period, the Awa region has been ruled by the Kaifu clan, and it is said that the Kaifu school began making swords using iron sand from the Kaifu River basin in the early Kamakura period. Its heyday was from the Muromachi period to the Sengoku period, and in 1575 Chosokabe Motochika of Tosa invaded and the Kaifu clan's Kaifu Castle fell, but in the Edo period, the Hachisuka family, the lord of the Tokushima domain, declined. brought swordsmiths from Kaifu to the castle town of Tokushima and prospered until the end of the Edo period.

This sword has a wide Mihaba, Aithough it is a Suriage, it is 74cm long, and originally it was about 90cm over long.

The large and Small Nie are beautifully attached, Kinsuji and Niesuji entered shikirini-hairu, Hitatsura full of ambition. Jiba is bright and clear, and the workmanship is outstanding.