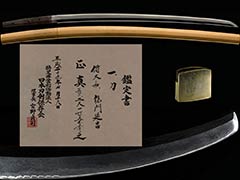

竜門延吉 刀Ryumon Nobuyoshi Katana

No.549306刀 竜門延吉 鎌倉末期文保頃 700年前 映りたち格調高い糸直刃 二尺二分Katana Ryumon Nobuyoshi Late Kamakura period Bunpo period 700 years ago Utsuritachi the prestigious Itosuguha 61.2cm

ご成約Sold

- 極めKiwame

- 竜門延吉Ryumon Nobuyoshi

- 登録証Registration

- 東京都 Tokyo 昭和53年7月13日 7/13/53(Showa)

- 時代Period

- 鎌倉末期文保頃Late Kamakura period Bunpo period

- 法量Size

-

刃長 61.2cm 反り 1.2cm

元幅 2.7cm 先幅 1.7cm 元重 0.45cm 鎬厚 0.55cm 先重 0.35cm 鋒長 2.7cm 茎長 18.4cm 重量 497gHachou 61.2cm Sori 1.2cm

Moto-Haba 2.7cm Saki-Haba 1.7cm Moto-Kasane 0.45cm Shinogi-Thikess 0.55cm Saki-Kasane 0.35cm Kissaki-Chou 2.7cm Nakago-Chou 18.4cm Weight 497g - 国Country

- 大和Yamato

- 姿Shape

- 鎬造、庵棟、身幅尋常、反りやや浅く、中鋒。Shinogidukuri, Iorimune, Standard Mihaba, Slightly Shallow Sori, Chu-Kissaki.

- 鍛Kitae

- 柾目肌に、板目交じり、地沸微塵につき、地景入り、映りたつ。Masamehada, Mixed Itame, Jinie entered finely, Chikei entered, Utsuritatsu.

- 刃文Hamon

- 細直刃に、元に小互の目交じり、小足入り、小沸つく。Hososuguha, Moto(beginning) mixed Small-Gunome, Small-Ashi enter, Small-Nie-tsuku

- 帽子Boushi

- 直に小丸。Suguni-Komaru

- 茎Nakago

- 大磨上、先切、鑢目切、目釘孔三。Oh-suriage, Sakikiri, Yasurimegiri, Mekugiana are three(3)

- ハバキHabaki

- 金着一重。A single layer of gold.

- 説明Drscription

- 延吉は、千手院派の鍛冶と伝え、大和国吉野から宇陀に抜ける吉野郡竜門荘に在住したことから龍門延吉と呼称されている。年紀作は未見であるが、諸書には鎌倉末期正応頃或いは文保頃としている。作域には乱れ映りのたつ鍛えに賑やかな乱れ刃を焼き備前気質の表われたものと、直刃の大和色の濃厚に示された手の二様があるが、どちらも大和伝ながら映りのたつのが特色である。日本美術刀剣保存協会所蔵 後水尾天皇の御料で国宝の太刀が有名である。

この刀は、元は80㎝を超える太刀であったと思われ、板目交じりの柾目肌に、映りがたつ地鉄に、糸直刃を焼き、出来の良さに加えて、渋みのある格調の高さを合わせもつ優品である。Nobuyoshi reportedly was Kaji from the Senjuin school and lived in Ryumon-so, Yoshino-gun, which runs from Yamatonokuni Yoshino to Uda.

He is called Ryumon Nobuyoshi. His chronological work has not been seen, but the books say that it was around late Syouou or Bunpou in Kamakura. Midare Uturinotatsu Kitae There are two types of work, one that shows the lively Midareba and the one that shows the Bizen temperament, and the other that shows the rich Yamato color of Suguha, both of which are Yamatoden but Utsurinotatsu is characteristic. Tachi, a national treasure, is famous for the royalties of Emperor Gomizunoo, which is owned by the Japan Art Swords Preservation Association.

This sword is believed to have originally been over 80cm in length Tachi, and mixed Itame in Masamehada, Utsuri-tatsu Jitetsu, Itosuguha-yaki, In addition to good workmanship, It is an excellent product that has both a better taste and a high level of dignity.