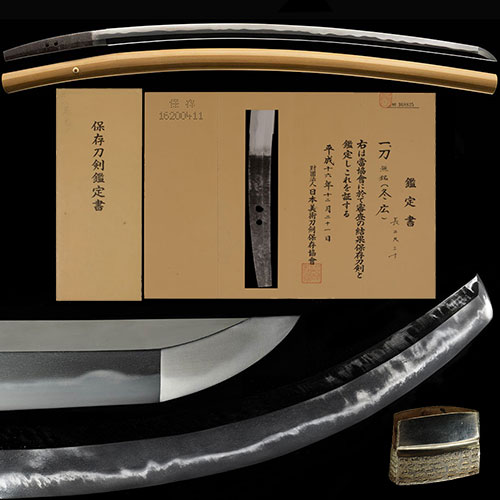

信秀 刀Nobuhide Katana

No.618107筑前守信秀 於大坂 慶応二年十二月日 清麿高弟 身幅3.5cm丁子乱れ超健全最高傑作 二尺四寸三分Chikuzennnokami Nobuhide at Ohsaka December, 2nd year of Keiou Mihaba3.5cm Chouji-midare Super Kenzen masterpiece 73.5cm

ご成約Sold

- 銘表Mei-Omote

- 筑前守信秀 於大坂筑前守信秀 於大坂 Chikuzennokami Nobuhide at Osaka

- 裏銘Ura-mei

- 慶応二年十二月日慶応二年十二月日 December 2nd year of Keiou

- 登録証Registration

- 大阪府 Osaka 昭和36年5月2日 5/2/36(Showa)

- 法量Size

-

刃長 73.5cm (二尺四寸三分) 反り 1.2cm

元幅 3.5cm 先幅 2.4cm 元重 0.80cm 鎬厚 0.87cm 先重 0.50cm 鋒長 5.9cm 茎長 22.6cm 重量 908gHachou 73.5cm (二尺四寸三分) Sori 1.2cm

Moto-Haba 3.5cm Saki-Haba 2.4cm Moto-Kasane 0.80cm Shinogi-Thikess 0.87cm Saki-Kasane 0.50cm Kissaki-Chou 5.9cm Nakago-Chou 22.6cm Weight 908g - 国Country

- 武蔵Musashi

- 姿Shape

- 鎬造、庵棟、身幅広く、重ね厚く、反り尋常、大鋒。Shinogidukuri, Iorimune, Wide Mihaba, Thick Kasane, Standard Sori, Oh-Kissaki

- 鍛Kitae

- 板目肌つみ、杢目肌交じり、地沸微塵に厚くつき、地景細かく入り、鉄明るく冴える。Itamehada-tsumi, Mixed Mokumehada, Jinie fine and thick, Chikei finely entered, Iron is bright and clear.

- 刃文Hamon

- 互の目に、丁子刃交じり、飛び焼き頻りに掛かり、足長くよく入り、小沸よくつき、匂口明るい。Gunome, Mixed Choujiba, Tobiyaki-shikirini-kakari, Ashi long and well entered, Konie often, Nioikuchi is bright.

- 帽子Boushi

- 帽子、乱れ込んで先尖ごころに深く返る。Boushi, Midarekonde-Sakitogarigokoro-Fukakukaeru

- 茎Nakago

- 生ぶ、先栗尻、鑢目筋違、目釘孔一。Ubu, Sakikurijiri, Yasurimesujikai, Mekugiana is 1.

- ハバキHabaki

- 金着一重。Single gold.

- 彫物Carving

- 彫物は、表ハバキ元樋中に不動明王、棒樋に添樋、裏ハバキ元に竜、棒樋を丸止。The sculptures are Fudo Myouou in the front Habaki Motohi, Soebi in Bouhi, the dragon in the back Habaki, and Marudome in Bouhi.

- 説明Drscription

- 栗原信秀は、名を栗原謙司といい、文化十二年に越後で生まれ、文政十二年京に上り初め鏡師となったが、嘉永三年刀工を志し、江戸源清麿の門に入る。慶応元年に筑前守を受領している。明治二年御剣謹作の光栄に輝き十八振りを謹作した。明治十三年66歳で没。その技量は門下中最も卓越しており、師清麿に迫る出来栄えのものもある。新々刀上々作。この刀は、二尺四寸三分の長さに、身幅3.5cmと広く、重ね厚く、重量も900gを超え、鋒延びる堂々とした豪壮な体配で、つんだ板目肌に、杢目肌交じり、淡く映り立ち、明るく冴えた美しい地鉄に、華やかな丁子乱れに、足長く入り、飛び焼き頻りに掛かり、砂流しかかり、匂口明るく冴える。竜と不動明王の彫物は同作ではないが作刀時の見事な彫で、地刃とも頗る健全で一切欠点なく、茎も美しく銘を鏨枕残り、覇気溢れる最高傑作である。Nobuhide Kurihara, whose name is Kenji Kurihara, was born in Echigo in the 12th year of culture and became Kagamishi when he first went up to Kyoto in the 12th year of Bunsei. .. He received Chikuzennokami in the first year of Keio. In the second year of the Meiji era, he was honored by Gyoken-Kinsaku and created the eighteen swords. He died at the age of 66 in the 13th year of the Meiji era. His workmanship is the most outstanding of his subordinates, some of which are close to his teacher Kiyomaro. Shinshintou Joujousaku.

This sword has a length of 73.5 cm, a wide Mihaba 3.5 cm, a Thick Kasane, a weight of over 900 g, and a magnificent body that extends Kissaki, Itamehada-tsumi, Mixed Mokume-hada, pale Utsuritachi, bright. Beautiful and clear Jitetsu, gorgeous Choujimidare, Ashi long, Tobiyakishikirinikakari, Sunagashi, Nioikuchi is bright and clear.The sculptures of the dragon and Fudo Myo are not the same work, but they are splendid carvings at the time of sword making, and both Jiba and Kenzen have no defects, and Nakago also has a beautiful inscription, Taganemakura, and is a masterpiece full of Haki.