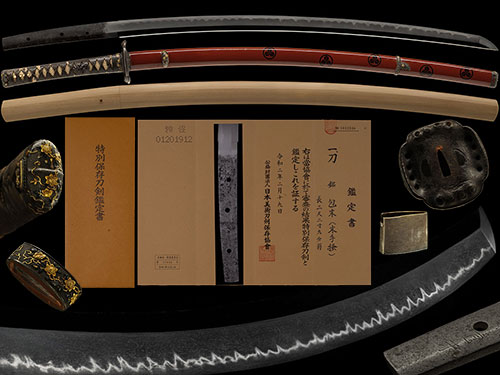

手掻 刀Tegai Katana

No.699204銘 包末 手掻 土佐山内家伝来 三つ柏紋散朱塗鞘半太刀拵 二尺二寸九分Mei Kanesue Tegai Handed down from the Tosayamauchi family, Mitsu-Kashiwamon Chikashi Syunurisaya Handachi KatanaKoshirae 69.5cm

ご成約Sold

- 銘表Mei-Omote

- 包末包末 Kanesue

- 登録証Registration

- 京都府 Kyoto 令和1年10月2日 10/2/1(Reiwa)

- 時代Period

- 室町前期寛正頃 Early Muromachi Period

- 法量Size

-

刃長 69.5cm ( 二尺二寸九分) 反り 2.1cm

元幅 3.1cm 先幅 2.2cm 元重 0.49cm 鎬厚 0.61cm 先重 0.36cm 鋒長 3.8cm 茎長 21.5cm 重量 718gHachou 69.5cm ( 二尺二寸九分) Sori 2.1cm

Moto-Haba 3.1cm Saki-Haba 2.2cm Moto-Kasane 0.49cm Shinogi-Thikess 0.61cm Saki-Kasane 0.36cm Kissaki-Chou 3.8cm Nakago-Chou 21.5cm Weight 718g - 国Country

- 大和Yamato

- 姿Shape

- 鎬造、庵棟、身幅広く、反り深く、中鋒やや延びる。Shinogidukuri, Iorimune, Wide Mihaba, Deep Sori, Chu-Kissaki slightly extended.

- 鍛Kitae

- 板目肌に、杢目肌交じり、地沸微塵によくつき、地景入り、乱れ映りたつ。Itame-hada, Mixed Mokume-hada, Jinie entered finely well, Chikei entered, Midareutsuritatsu.

- 刃文Hamon

- 互の目に、尖刃交じり、湯走り掛かり、足・葉入り、沸よくつき、金筋・砂流し掛かり、匂口明るく冴える。Gunome, Mixed Togariba, Yubashiri-kakari, There are Ashi and You, Nie entered often, Kinsuji and Sunagashi-kakari, Nioikuchi is bright and clear.

- 帽子Boushi

- 乱れ込み先掃きかけて返る。Midarekomi, Sakihakikakete-kaeru

- 茎Nakago

- 茎は、磨上、先切、鑢目大筋違、目釘孔三。Nakago is Suriage, Sakikiri, Yasurime-Ohsujikai, Mekugiana are three(3).

- ハバキHabaki

- 銀着一重。Silver-clad single layer

- 拵Sword mounitings

- 三つ柏紋散朱塗鞘半太刀拵[江戸時代]

法量

長さ 101.0cm 反り 4.5cm

説明

鐔 鉄地鮑図。

総金具 赤銅魚子地鉄線花図金色絵。Mitsukashiwamon Chikashi syunurisaya Handachi-Koshirae(Edo era)

Size

Length: 101.0cm

Sori: 4.5cm

Description

Tsuba: Tetsuji Awabi(Abalone)-zu

Soukanagu: Syakudounanakoji Tessen Hanazu Kiniroe - 説明Drscription

- 手掻派は東大寺に隷属した刀工集団で、東大寺転害門の門前に住していたことから、手掻(てがい)と呼称されるようになった。鎌倉中期正応(1288)頃の包永を祖とすると伝え、正宗十哲の兼氏も手掻派に属したといわれている。包末は、室町前期寛正頃に活躍している。この刀は、身幅広く、重ね薄く、先幅も広く、鋒延びごころの南北朝時代の体配で、乱れ映り立つ地鉄に、互の目に、尖刃交え、金筋・砂流し掛かり、匂口明るく冴え、出来がよい。The Tegai faction is a group of swordsmiths who were enslaved to Todaiji Temple, and since they lived in front of the Todaiji Temple's Tegai Gate, they came to be called Tegai. It is said that Masamune Jittetsu's Kane-san also belonged to the Tegai faction, saying that he was the ancestor of Kanenaga包永 around the middle of the Kamakura period (1288). Kanekiyo包清 is said to be a child of Kanenaga包永 and was active in the late Kamakura period.

This sword is wide Mihaba, Kasane thin, Wide Sakihaba, Kissaki-nobigokoro In the style of the Nanbokucho period. Midare Utsuritatsu Jitetsu, Gunome, Mixed Togariba, Kinsuji and Sunagashi-kakari, Nioikuchi is bright and clear, and the work is good.