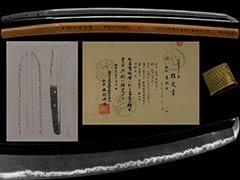

来国次 刀 Raikunitsugu Katana

No.702964来国次 正宗十哲 身幅3.5cm金筋砂流し頻りに掛り地刃冴える傑作 二尺一寸一分Raikunitsugu MasamuneJittetsu Mihaba3.5cm Kinsuji and Sunagashi-shikirinikakari Jiba is clear A masterpiece 64.0cm

ご成約Sold

- 極めKiwame

- 来国次Raikunitsugu

- 登録証Registration

- 大阪府 Osaka 平成10年7月14日 7/14/10(Heisei)

- 時代Period

- 鎌倉末期嘉暦頃Late Kamakura period, around Karyaku era

- 法量Size

-

刃長 64.0cm (二尺一寸一分) 反り 1.0cm

元幅 3.5cm 先幅 2.5cm 元重 0.71cm 鎬厚 0.85cm 先重 0.50cm 鋒長 4.7cm 茎長 18.1cm 重量 803gHachou 64.0cm (二尺一寸一分) Sori 1.0cm

Moto-Haba 3.5cm Saki-Haba 2.5cm Moto-Kasane 0.71cm Shinogi-Thikess 0.85cm Saki-Kasane 0.50cm Kissaki-Chou 4.7cm Nakago-Chou 18.1cm Weight 803g - 国Country

- 山城Yamashiro

- 姿Shape

- 鎬造、庵棟、身幅広く、先幅広く、中鋒。Shinogidukuri, Iorimune, Wide Mihaba, Wide Sakihaba, Chu-Kissaki

- 鍛Kitae

- 板目肌に、杢目肌交じり、地沸微塵に厚くつき、地景入り、鉄冴える。Itamehada, Mixed Mokumehada, Jinie entered fine and thick, Chikei entered, Iron is clear.

- 刃文Hamon

- のたれて、互の目に、丁子刃交じり、飛び焼き掛り、足・葉よく入り、沸よくつき、金筋・砂流し掛り、匂深く、匂口明るく冴える。Notare, Gnome, Mixed Choujiba, Tobiyaki-kakari, There are many Ashi and You, Nie entered well, Kinsuji and Sunagashi-kakari, Deep Nioi, Nioikuchi is bright and clear.

- 帽子Boushi

- 乱れ込んで小丸。Midarekonde-Komaru

- 茎Nakago

- 大磨上、先栗尻、鑢目切、目釘孔三。Oh-suriage, Sakikurijiri, Yasurimegiri, Mekugiana are three(3)

- ハバキHabaki

- 金着一重。A single layer of gold

- 彫物Carving

- 表裏に棒樋を掻き流す。Scrape Bohi on the front and back.

- 説明Drscription

- 来国次は、同じく来派の来国光と共に最上作に列せられ、南北朝期の山城伝を代表する鍛冶である。国次は、来国俊の門人であり、一説には来国光の従兄弟または弟とも伝えられているが、それまでの来派には見られなかった乱れ主調で沸の強い刃文や地沸が厚く地景の入る鍛えなど、相州の影響を多分に受けたと見られる作風から、古来より正宗十哲の一人に数えられ、別名鎌倉来とも呼ばれている。この刀は、身幅3.5cmと広く、刃肉付き、先幅も広く中鋒に結ぶ豪壮な姿で、地沸が厚くついた冴えた地鉄に、足・葉よく入る互の目丁子を焼き、金筋砂流し頻りに掛り、匂深く、匂口明るく冴える。金筋砂流し頻りに掛り華やかに乱れ地刃冴える来国次極めの傑作である。Rai Kunitsugu, along with Rai school Kunimitsu Rai, is considered one of the best blacksmiths in the Yamashiro tradition of the period of the Northern and Southern Courts. Kunitsugu was a disciple of Rai Kunitoshi, and according to one theory, he was also Rai Kunimitsu's cousin or younger brother. Since ancient times, it has been counted as one of the 10 philosophers of Masamune, and is also known as the Kamakura Rai.

This sword has wide Mihaba 3.5cm, Haniku-tsuki, Wide Sakihaba, With a magnificent figure Chu-Kissaki musubu. Jinie entered thick and clear Jitetsu, There are many Ashi and You entered well, Gunome-chouji-yaki, Kinsuji and Sunagashi-ashikirinikakari, Deep Nioi, Nioikuchi is bright and clear. Kinsuji and Sunagashi-shikirini-kakari A Gorgeouse Midare, Jiba is clear A masterpiece Raikunitsugu-Kiwame.