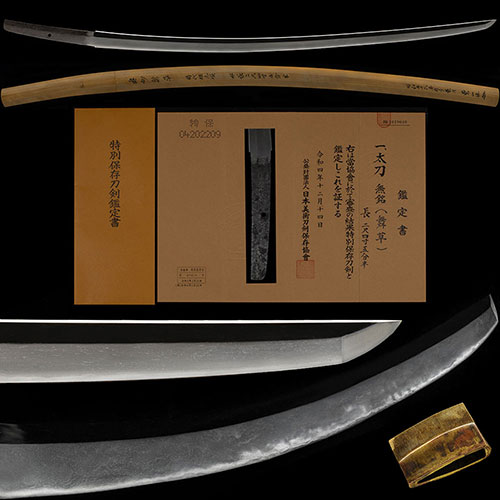

舞草 太刀Mogusa Tachi

No.756518生茎太刀 舞草 平安後期保元頃 金筋長く頻りに掛り匂口明るく冴える傑作 二尺四寸六分Ubu-Nakago Tachi Mogusa Late Heian period Hogen period Kinsuji long entered Nioikuchi is bright and clear a masterpiece

ご成約Sold

- 極めKiwame

- 舞草Mogusa

- 登録証Registration

- 茨城県 Ibaraki 令和3年2月18日 2/18/3(Reiwa)

- 時代Period

- 平安後期保元頃Heian late period

- 法量Size

-

刃長 74.4cm (二尺四寸六分) 反り 2.2cm

元幅 3.1cm 先幅 1.5cm 元重 0.65cm 鎬厚 0.75cm 先重 0.42cm 鋒長 2.1cm 茎長 17.0cm 重量 691gHachou 74.4cm (二尺四寸六分) Sori 2.2cm

Moto-Haba 3.1cm Saki-Haba 1.5cm Moto-Kasane 0.65cm Shinogi-Thikess 0.75cm Saki-Kasane 0.42cm Kissaki-Chou 2.1cm Nakago-Chou 17.0cm Weight 691g - 国Country

- 陸奥Mutsu

- 姿Shape

- 鎬造、庵棟、身幅広く、反り深く、腰反り・踏ん張りつき、先細く、小鋒。Shinogidukuri,Iorimune, Wide Mihaba, Deep Sori, Koshizori, Funbaritsuki, Tapered, Small-Kissaki.

- 鍛Kitae

- 板目肌つみ、流れ肌交じり、所々大肌交え肌立ち、地沸微塵につき、地景入り、映りたつ。ITamehada-tsumi, Mixed Nagarehada, In some places, Mixed Oh-hada hadatachi, Jinie entered finely, Chikei entered ,Utsuritatsu.

- 刃文Hamon

- 直刃調に、小乱れ・小のたれ交じり、ほつれ掛り、湯走り頻りに掛り、小足・葉よく入り、小沸深くよくつき、金筋・砂流し長く頻りにかかり、匂口明るく冴える。Suguha-style, Small-Midare, Mixed Small-Notare, Hotsure-kakari, Yubashiri-shikirinikakari, Small-Ashi and You entered well, Small-Nie entered deeply,Long Kinsuji and Sunagashi-shikirinikakaru, Nioikuchi is bright and clear.

- 帽子Boushi

- 直ぐに小丸、先掃き掛ける。Suguni-Komaru, Sakihakikakeru

- 茎Nakago

- 生ぶ、先栗尻、鑢目筋違、目釘孔一。Ubu, Sakikurijiri, Yasurimesujikai, Mekugiana is one (1)

- ハバキHabaki

- 銅二重。Double copper

- 説明Drscription

- 舞草(まいくさ・もくさ)鍛冶は、文献的には奈良時代からあるが、平安中期に陸奥で起こった反乱討伐の前九年の役、五三年の役の後より、寛治元年(1087年)頃から奥州藤原氏の繁栄の元で、平泉で名工を輩出しており、古備前正恒の父も舞草鍛冶であったとという。舞草鍛冶には、現存する有銘のものは殆どない。この太刀が造られた平安後期保元頃は藤原秀衡が家督を相続した時期で、15年後に鞍馬寺を抜け出した義経を庇護している。この太刀は、完全に生ぶ茎となる作刀時の姿を留める希少な一口で、身幅広く、腰反り・踏張つき、先細く伏せごころで小鋒となる平安時代の太刀姿で、鍛は、板目肌つみ、流れ肌交じり、大肌交え所々肌立ち、映りたち、肌目に粕立つところがあるなど、舞草ならではの地肌の見どころが伺える。刃文は、直刃調に、小乱れ・小のたれ交じり、ほつれ掛り、頻りに湯走りかかり、二十刃風となり、小沸深く付き、煌めく金筋が長く頻りに掛るなど刃中の働き盛んで、匂口明るく冴え、古調な出来となる文化財級の傑作である。Mogusa blacksmithing has been documented since the Nara period, but after the 9th and 53rd wars of the rebellion suppression that occurred in Mutsu in the middle of the Heian period, it began around 1087 in Oshu Fujiwara. Under the prosperity of Mr. Hiraizumi, master craftsmen were produced in Hiraizumi, and it is said that the father of Kobizen Masatsune was also a Mogusa blacksmith. Few of the Mogusa smithies are known to exist.This sword was made around Hogen in the late Heian period, when FUJIWARA no Hidehira inherited the family estate, and protected Yoshitsune, who escaped from Kurama-dera Temple 15 years later.

This Tachi is a rare bite that retains the appearance of the sword when it is completely UbuNakago. Wide Miihaba, Koshizori, Funbaritsuki, Sakihosoku-fusegokoro, Small-Kissaki in Heian period sword, Kitae is Itamehada-tsumi, Mixed NAgarehada, In some place Oh-hada mixed, Utsuritachi, You can see the highlights of the texture unique to Mogusa, such as where the texture stands out.

Hamon has Suguha-style, Small-Midare, Mixed Small-Notare, Hotsure-kakari, Yubashiri-Shikirinikakari, Nijuba-style, Small-Nie enterd deeply, Shining Kinsuji hangs frequently for a long time , and It is good at works. Nioikuchi is bright and clear,It is a cultural property-class masterpiece with an old-fashioned finish.