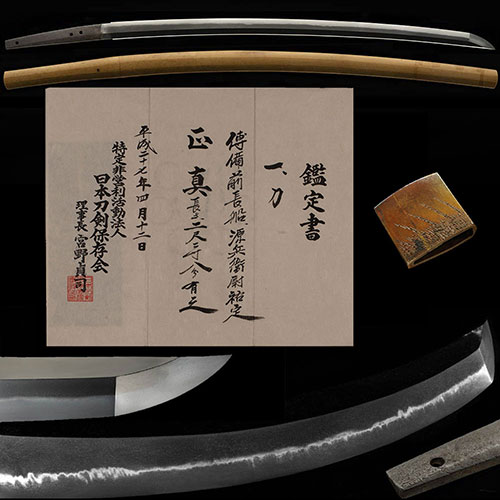

備前長船源兵衛尉祐定 刀Suebizen Osafune Genbeejou Sukesada Katana

No.837759刀 備前長船源兵衛尉祐定 映り立ち足葉よく入り地刃冴える名品 二尺二寸八分Katana Bizen Osafune Genbeejou Sukesada Utsuritatsu Ashi and You often entered, Jiba is clear masterpiece 69.1cm

ご成約Sold

- 銘表Mei-Omote

- 備前(以下切)備前(以下切) Bizen(Cut below)

- 極めKiwame

- 源兵衛尉祐定Genbeejou Sukesada

- 登録証Registration

- 山形県 Yamagata 昭和48年6月26日 6/26/48(Showa)

- 法量Size

-

刃長 69.1cm (二尺二寸八分) 反り 1.7cm

元幅 3.2cm 先幅 2.5cm 元重 0.43cm 鎬厚 0.67cm 先重 0.52cm 鋒長 5.0cm 茎長 19.4cm 重量 723gHachou 69.1cm (二尺二寸八分) Sori 1.7cm

Moto-Haba 3.2cm Saki-Haba 2.5cm Moto-Kasane 0.43cm Shinogi-Thikess 0.67cm Saki-Kasane 0.52cm Kissaki-Chou 5.0cm Nakago-Chou 19.4cm Weight 723g - 国Country

- 備前Bizen

- 姿Shape

- 鎬造、庵棟、身幅広く、先幅広く、反りやや深く、中鋒延びる。Shinogidukuri, Iorimune, Wide Mihaba and Sakihaba, Sori slightly deep, Chukissaki is extended.

- 鍛Kitae

- 板目肌に、杢目交じり、地沸微塵につき、淡く映りたつ。Itamehada, Mixed Mokume, Jinie fine entered. Utsuritachi looks faint.

- 刃文Hamon

- 直刃調に、小互の目・小丁子交じり、湯走りかかり、二十刃ごころとなり、足・葉よく入り、小沸よくつき、匂口明るい。Suguha style. small Gunome, Mixed small Chouji, Yubashiri-kakari, Nijuubakokoro, There are many Ashi and You, Small Nie often entered, Nioikuchi is bright.

- 帽子Boushi

- 直ぐに小丸。Sugunikomaru

- 茎Nakago

- 磨上、先切、鑢目勝手下り、目釘孔三。Suriage, Sakikiri, Yasurimekattesagari, Mekugiana are 3.

- ハバキHabaki

- 銅一重。Single copper.

- 説明Drscription

- 長船祐定は、南北朝末期の明徳二年(1391年)に祐定銘の最初の作刀が見られ、その後末備前と呼ばれる室町後期の長船鍛冶の中で最も繁栄した一家で、彦兵衛尉、与三左衛門尉、源兵衛尉などが上手である。源兵衛尉祐定は、末備前一の名工与三左衛門尉祐定の子で、祖父彦兵衛尉と並ぶ名工である。天文から天正にかけて作刀が見られる。この刀は、身幅広く3.2cmあり、反り深く、中鋒延びる精悍な姿で、板目肌に、杢目交じり、淡く映りが立つ地鉄に、直刃調に、小互の目・小丁子交り、湯走り・二十刃かかり、足・葉入り、小沸よくつき、匂口明るく出来がよい。Osafune Sukesada was the most prosperous family of late Muromachi smiths called Suebizen, whose first sword was seen in the late Nanbokuchou Meitoku 2nd year (1391), after which Hikobeejou, Yosaemonnojou, Genbeejou, etc. Is good. Genbeejou Sukesada is the son of Tosazaemon Sukesada, the best master craftsman in Suebizen, and is a master craftsman alongside his grandfather Hikobeejou. You can see swords from Tenmon to Tensyou.

This sword is 3.2 cm wide in Mihaba, and Fearless appearance Deep Sori and Chukissaki extended. Itamehada, Mixed Mokume, faintly Utsuritatsu - Jitetsu and Suguha style.small Gunome and Mixed small Chouji, Yubashiri, Nijuuba-kakari, Ashi and You entered, Konie often entered too, Nioikuchi is bright and good work.