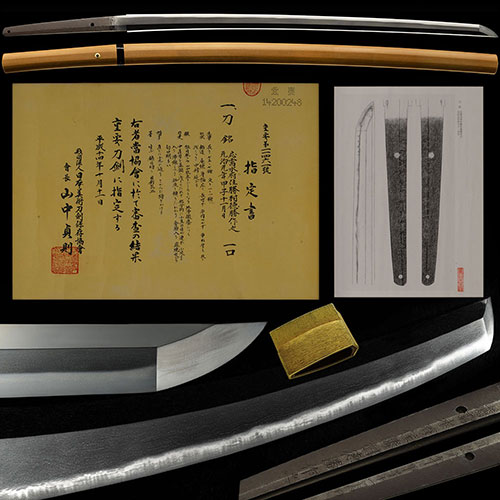

水府住勝村徳勝 刀 Suifu jyu Katsumura Norikatsu(Tokkatsu) Katana

No.887783刀 応需水府住勝村徳勝作之 元治元年甲子十一月日 日本一の徳勝 超健全最高傑作 二尺五寸Katana Ouju Suifu jyu Katsumura Norikatsu(Tokkatsu) Korewo Tsukuru Genji first year Koshi November day Japan's No.1 Tokkatsu, Super Kenzen Masterpiece 75.7cm

ご成約Sold

- 銘表Mei-Omote

- 応需水府住勝村徳勝作之 応需水府住勝村徳勝作之 Ouju Suifu jyu Katsumura Norikatsu(Tokkatsu) Korewo Tsukuru

- 裏銘Ura-mei

- 元治元年甲子十一月日元治元年甲子十一月日 Genji first year Koshi November day

- 登録証Registration

- 東京都 Tokyo 平成13年5月15日 5/15/13(Heisei)

- 時代Period

- 江戸時代後期Late Edo period

- 法量Size

-

刃長 75.7cm (二尺五寸) 反り 1.2cm

元幅 3.7cm 先幅 2.4cm 元重 0.97cm 鎬厚 0.98cm 先重 0.62cm 鋒長 4.2cm 茎長 25.3cm 重量 1,210gHachou 75.7cm (二尺五寸) Sori 1.2cm

Moto-Haba 3.7cm Saki-Haba 2.4cm Moto-Kasane 0.97cm Shinogi-Thikess 0.98cm Saki-Kasane 0.62cm Kissaki-Chou 4.2cm Nakago-Chou 25.3cm Weight 1,210g - 国Country

- 常陸Hitachi

- 姿Shape

- 鎬造、庵棟、身幅広く、反りやや浅く、中鋒やや延びる。Shinogidukuri, Iorimune, Wide Mihaba, Slightly shallow Sori, Chu-Kissaki slightly extended

- 鍛Kitae

- 柾目肌つみ、地沸厚くつき、鉄明るく冴える。Masamehada-tsumi, Jinie entered thickly, Iron is bright and clear.

- 刃文Hamon

- 直刃調に、小互の目交じり、湯走り・二十刃掛り、ほつれ・食い違い刃かかり、小足・葉頻りに入り、沸深くつき、所々粗めの沸を交え、金筋・沸筋・砂流しかかり、匂深く、匂口明るく冴える。Suguha-style, Mixed small-Gunome, Yubashiri, Nijuba-kakari, Hotsure, Kuichigaiba-kakari, Small-Ashi and You entered well, Deep Nie, Add some Rough-Nie here and there, Kinsuji and Niesuji, Sunagashi-kakari, Deep Nioi, Nioikuchi is bright and clear.

- 帽子Boushi

- 直ぐに小丸、頻りに掃きかける。Suguni-Komaru, Shikirini-hakikakeru

- 茎Nakago

- 生ぶ、先栗尻、鑢目切、目釘孔二。Ubu, Sakikurijiri, Yasurimegiri, Mekugiana are two(2)

- ハバキHabaki

- 金着二重。Double gold

- 説明Drscription

- 徳勝は、文化六年(1809年)水戸に生まれ、名をを彦六といい、関内徳宗に入門、その後水戸藩の御抱え鍛冶となり、藩主徳川斉昭(烈公)の向こう槌も務めた。また、藤田小四郎や天狗党などの水戸浪士に愛用され、桜田門外の井伊大老暗殺時に使用されたことでも有名である。新々刀上作に列する水戸の代表工である。この刀は、身幅広く3.7cmもあり、重ねも1cmに迫り、重量1.2kgを超える豪壮刀で、反りの浅い幕末に流行した姿となり、柾目肌がつみ、地沸厚くつく明るく冴え渡る美しい地鉄に、直刃調に、小互の目交じり、湯走り・二十刃掛り、ほつれ・食い違い刃かかりるなど変化に富み、小足・葉入頻りに入り、沸深くつき、金筋・沸筋・砂流しかかり、匂深く、匂口明るく冴え渡る。地刃茎共に現代刀並みに頗る健全で、現存の徳勝中群を抜いた鬼気迫る出来の一口である。

この刀が作られた元治元年は、水戸天狗党挙兵、池田屋事件、禁門の変などが勃発している。Norikatsu(Tokkatsu) was born in Mito in 1809, his name was Hikoroku, and he entered the Kannai Tokumune school, and later became a blacksmith in charge of the Mito clan, and also served as a mukouduchi for the feudal lord, Nariaki Tokugawa (Rekkou).It was also favored by Mito roshi such as Fujita Koshiro and the Tenguto, and is also famous for being used during the assassination of Ii Tairo outside Sakuradamon. It is Mito's representative construction company, along with Shinshinto Josaku.

This sword has 3.7cm Wide Mihaba, Kasane is also a magnificent sword that approaches 1cm in length and weighs over 1.2kg. It became a popular appearance at the end of the Edo period when Sori was shallow, Masame-hada-tsumi, Jinie entered thick in beautiful bright and clear Jitetsu, Suguha-style, Mixed small-genome, Yubashiri, Nijuba-kakari, Hotsure, Kuichigaiba-kakaru, It is rich in variety, with Small-Ashi and You entered well, Deep Nioi entered, Kinsuji, Niesuji, Sunagashi-kakari, Deep Nioi, Nioikuchi is bright and clear.

Both Jiba and Nakago are Kenzen similar to modern swords, This sword is by far the most impressive among the existing Norikatsu(Tokkatsu) swords. In the first year of the Genji era, when this sword was made, the Mito Tengu Party raised an army, the Ikedaya Incident, and the Kinmon Incident occurred.