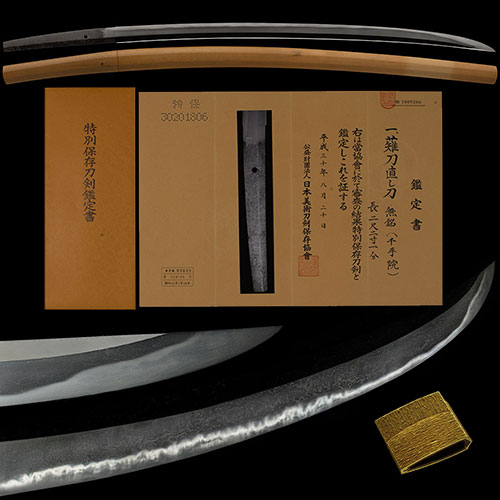

千手院 刀 Senjuin Katana

No.952382千手院 鎌倉時代 長巻直し 映り立ち金筋掛り華やかに乱れる優品 二尺二寸一分Senjuin Kamakura era Nagamaki-naoshi Utsuritatsu Kinsuji-kakari gorgeous Midare excellent product 67.0cm

ご成約Sold

- 極めKiwame

- 千手院Senjuin

- 登録証Registration

- 東京都 Tokyo 53年2月24日 2/24/53

- 時代Period

- 鎌倉時代 Kamakura period

- 法量Size

-

刃長 67.0cm (二尺二寸一分) 反り 1.6cm

元幅 2.9cm 先幅 0.0cm 元重 0.36cm 鎬厚 0.00cm 先重 0.72cm 鋒長 0.0cm 茎長 20.0cm 重量 653gHachou 67.0cm (二尺二寸一分) Sori 1.6cm

Moto-Haba 2.9cm Saki-Haba 0.0cm Moto-Kasane 0.36cm Shinogi-Thikess 0.00cm Saki-Kasane 0.72cm Kissaki-Chou 0.0cm Nakago-Chou 20.0cm Weight 653g - 国Country

- 大和Yamato

- 姿Shape

- 薙刀直し造、庵棟、身幅尋常、鎬高い。Naginata-naoshi-tukuri , Iorimune, Standard Mihaba, High Shinogi.

- 鍛Kitae

- 板目肌に、杢目・流れ肌交じり、地沸微塵につき、地景入り、映り立つ。Itamehada, Mixed Mokume and Nagare-hada, Jinie entered fine. There are Chikei, Utsuritatsu.

- 刃文Hamon

- 浅くのたれて、互の目に、小互の目・丁子刃交じり、湯走り・飛び焼き・二十刃かかり、足・葉よく入り、小沸つき、金筋頻りにかかり、匂口明るい。Shallow Notare, Gnome, Small-gunome and mixed Choujiba, Yubashiri and Tobiyaki, nijuuba-kakari, There are many Ashi and You, Small-nie-tsuki, Kinsuji-shikirinikakari, Nioikuchi is bright.

- 帽子Boushi

- 乱れ込んで、焼き詰める。Midarekonde, Yakitsumeru

- 茎Nakago

- 大磨上、先切、鑢目浅い勝手下り、目釘孔一。Ohsuriage, Sakikiri, Yasurime shallow kattesagari, Mekugiana is 1.

- ハバキHabaki

- 金着二重。Double gold

- 説明Drscription

- 千手院派は、平安時代後期に興ったとされる大和最古の流派で、大和国奈良の東大寺に隷属する僧形の承仕法師が、もっぱら東大寺の僧兵の為に鍛刀をしていた。若草山麓の千手谷に鍛冶場があり、同地に千手観音を本尊とする千手院堂があり、その名が付いたと云う。この刀は、鋭利姿の長巻直しで、板目肌に杢目・流れ肌交じり、地景入り、映り立つ地鉄に、浅くのたれて、互の目に、小互の目・丁子刃交じり、華やかに乱れ、湯走り・飛び焼き・二十刃かかり、足・葉よく入り、小沸つき、金筋頻りにかかり、匂口明るく冴え、刃中の働き豊かな優品である。 The Senjuin school is the oldest school in Yamato, which is said to have been established in the latter half of the Heian period. A monk-shaped swordsmith who belongs to Todaiji Temple in Yamatonokuni Nara was swordsmithing exclusively for Todaiji Temple monks. There is a smithy in Senjudani at the foot of Mt. Wakakusa, and there is Senjuindo, whose principal image is Senju Kannon, and it got its name.

This sword is Eiri style Nagamakinaoshi, Itamehada and mixed Mokume and Nagarehada, Chikei entered, Utsuritatsu Jitetsu, Shallow Notare, Gunome, Mixed Small-Gnome, Choujiba and gorgeous Midare. Yubashiri, Tobiyaki, Nijuuba-kakari. There are many Ashi and You, Konie entered, Kinsuji-shikirini-kakari, Nioikuchi is bright and clear.

It is an excellent product with abundant work in the sword.