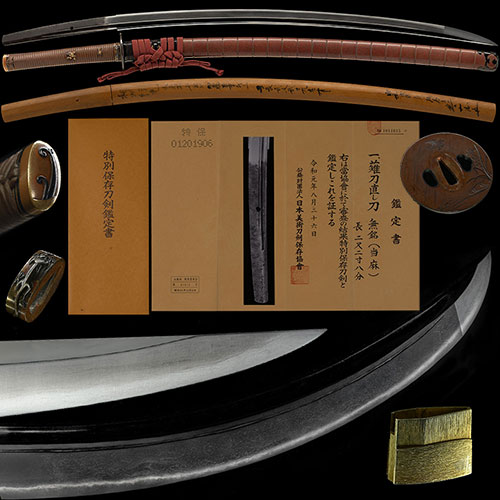

当麻 相州行光 刀 特別保存刀剣Taima Sousyu Yukimitsu Katana Tokubetsuhozon Token

No.953980当麻 伝来 相州行光 加藤家重代 重要候補 鎌倉時代長巻直し名品 二尺二寸八分Taima Denrai Sousyu Yukimitsu Candidate for Juyo handed down from generation to generation in the Kato family Kamakura era Nagamakinaoshi a masterpiece 69.2cm

ご成約Sold

- 極めKiwame

- 当麻Taima

- 登録証Registration

- 大阪府 Osaka 昭和45年10月6日 10/6/45(Showa)

- 時代Period

- 鎌倉後期Late Kamakura period

- 法量Size

-

刃長 69.2cm (二尺二寸八分) 反り 2.5cm

元幅 2.9cm 先幅 2.2cm 元重 0.50cm 鎬厚 0.72cm 先重 0.50cm 鋒長 103.0cm 茎長 21.1cm 重量 653gHachou 69.2cm (二尺二寸八分) Sori 2.5cm

Moto-Haba 2.9cm Saki-Haba 2.2cm Moto-Kasane 0.50cm Shinogi-Thikess 0.72cm Saki-Kasane 0.50cm Kissaki-Chou 103.0cm Nakago-Chou 21.1cm Weight 653g - 国Country

- 大和Yamato

- 姿Shape

- 鎬造、庵棟、身幅広く、反り深く、鋒大きく延びる。Shinogidukuri, Iorimune, Wide Mihaba, Deep Sori, Kissaki extended greatly.

- 鍛Kitae

- 板目肌に、杢目交じり、よく練れて細かくつみ、刃寄り流れて柾がかり、地沸微塵によくつき、地景よく入り、鉄冴える。Itamehada, Mixed Mokume, Yokunerete-komakakutsumi, Hayorinagarete-masagakari, Jinie entered fine, There are many Chikei, Iron is clear.

- 刃文Hamon

- 直刃調に、浅くのたれて、僅かに小互の目交じり、ほつれ・湯走り掛かり、足入り、小沸よくつき、金筋・砂流しかかり、匂口明るい。Suguha style, Shallow Notarete, Slightly mixed with Small-Gunome, Hotsure, Yubashiri-kakari, Ashi entered, Small-Nie entered well, Kinsuji and Sunagashi-kakari, Nioikuchi is bright.

- 帽子Boushi

- のたれ込んで焼き詰ごころ。茎は、大磨上、先栗尻、鑢目切、目釘孔一。Notarekonde-yakitsumegokoro, Ohsuriage, Sakikurijiri, Yasurimegiri, Mekugiana is 1.

- 茎Nakago

- 茎は、大磨上、先栗尻、鑢目切、目釘孔一。Ohsuriage, Sakikurijiri, Yasurimegiri, Mekugiana is 1.

- ハバキHabaki

- 金着二重。Double Gold

- 説明Drscription

- 当麻は、大和当麻寺に隷属していた刀工集団で、鎌倉時代後期正応頃の国行を祖とするという。他に友清・有俊・俊行・友綱・友行などが銘鑑にあるが有銘確実な作は少ない。南北朝時代に入ると急激に衰退している。この刀は、鋒大きく延びる長巻直しで、反り深い名刀然とした姿で、杢目肌に、板目交じり、刃寄り流れて柾がかり、よく練れてつみ、地景入る美しい地鉄に、直刃調に、浅くのたれて、小互の目僅かに交じり、湯走りかかり、二十刃ごころとなり、小沸よくつき、金筋が長くかかり、匂口明るい傑作である。佐藤先生の鞘書と特別貴重刀剣の認定も相州行光であったとのことで、相州行光と当麻は作域が近く、重要審査で行光への極め替えもあると思われる。太閤から拝領したと伝え、大洲藩主加藤家に代々伝来した名刀である。Taima is a group of swordsmiths who were enslaved to Yamato Taima Temple, and is said to have its ancestors in the late Kamakura period. In addition, Tomokiyo, Aritoshi, Toshiyuki, Tomotsuna, Tomoyuki, etc. are in the inscription, but there are few reliable works. When entering the Nanbokuchou era, it has declined sharply.

This sword is a This sword is a long rewind that extends Kissaki greatly,Nagamakinaoshi, it looks like a famous sword with a deep Sori, Mokume-hada, Mixed Itame, Hayorinagarete-masagakari, Yokunerete-tsumi, There are Chikei with beautiful Jitetsu, Suguha style, Shallow Notarete, Slightly Small-Gunome, Yubashirikakari, Nijuubagokoro, Small-nie entered well, Long Kinsuji, Nioikuchi is bright, a masterpiece.It is said that Sato-sensei's scabbard and special precious sword certification were also Sousyu Yukimitsu, so Sousyu Yukimitsu and Taima are close to each other, and it seems that there is also Kiwamegae to Yukimitsu in the Juyo examination.It is a famous sword that has been handed down from generation to generation to the Kato clan, the lord of the Ohzu domain, who reportedly received it from Taiko.