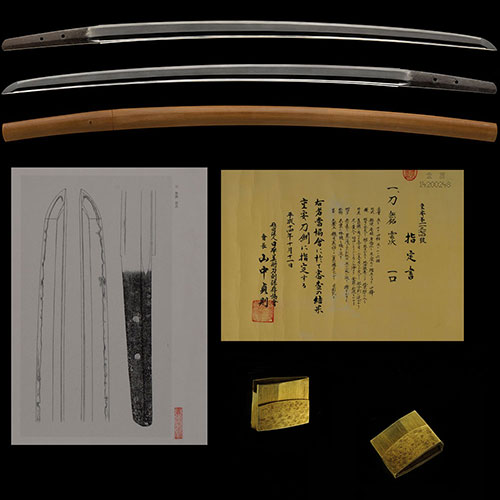

雲次 刀Unji Katana

No.968646雲次 身幅3.5cm金筋頻りに掛かり匂口明るく冴える傑作 二尺四寸二分48th Juyo Token Unji Mihaba 3.5cm Kinsuji-shikirinikakari Nioikuchi is bright and clear a masterpiece 73.4cm

ご成約Sold

- 極めKiwame

- 雲次Unji

- 登録証Registration

- 岡山県 Okayama 平成25年9月18日 9/18/25(Heisei)

- 法量Size

-

刃長 73.4cm (二尺四寸二分) 反り 1.6cm

元幅 3.5cm 先幅 2.1cm 元重 0.67cm 鎬厚 0.80cm 先重 0.45cm 鋒長 3.3cm 茎長 18.3cm 重量 798gHachou 73.4cm (二尺四寸二分) Sori 1.6cm

Moto-Haba 3.5cm Saki-Haba 2.1cm Moto-Kasane 0.67cm Shinogi-Thikess 0.80cm Saki-Kasane 0.45cm Kissaki-Chou 3.3cm Nakago-Chou 18.3cm Weight 798g - 国Country

- 備前Bizen

- 姿Shape

- 鎬造、庵棟、身幅広く、重ね厚く、腰反りつき、中鋒。Shinogidukuri, Iorimune, Wide Mihaba, Thick Kasane , Koshizori-tsuki , Chu-Kissaki

- 鍛Kitae

- 板目肌に、杢目肌交じり、地沸微塵に厚くつき、地景入る。Itamehada, mixed Mokumehada, Jinie thick, Chikei entered.

- 刃文Hamon

- 直刃調に、小互の目交じり、足・葉頻りに入り、小沸よくつき、金筋・沸筋・砂流し頻りに掛り、匂口明るい。Suguha style, Small-Gunome, There are many Ashi and You, Small-Nie entered well, Kinsuji and Niesuji, Sunagashi-shikirini-kakari, Nioikuchi is bright.

- 帽子Boushi

- 金筋掛り、のたれ込んで小丸。Kinsuji-kakari, Notarekonde-komaru.

- 茎Nakago

- 茎は、大磨上、先栗尻、鑢目切、目釘孔二。Nakago is Ohsuriage, Sakikurijiri, Yasurimegiri, Mekugiana are 2.

- ハバキHabaki

- 金着二重。Double gold.

- 説明Drscription

- 鎌倉時代末期から、南北朝期に渡って、備前宇甘荘に長船派とは相違する作風を示す雲生・雲次・雲重らの刀工が現れ、その銘に皆「雲」の字を冠することから、この一派を雲類とも、また在住した場所から宇甘派とも呼んでいる。雲生・雲次は、京都に出て後醍醐天皇の抱え工となり、御用を勤めたという。雲次は、雲生の子と伝え、正和・文保・建武等の年紀を有する作が現存しており、その活躍年代は明瞭である。雲類の作は当時の備前物の中でも個性が強く、備前気質に山城の来派や、備中の青江派の趣きが加味されたものや、大和気質を混在させたものなどがある。本作は、身幅広く3.5cmもあり、重ね厚く、腰反りつく豪壮な姿で、板目肌に、杢目肌交じりに、地沸が微塵に厚く付き、地景よく入る美しい地鉄に、直刃調に、小互の目・雲のいわた風の刃など交じり、小足・葉頻りに入り、小沸よくつき、金筋・沸筋・砂流し頻りに掛り、匂口明るく冴える傑作である。From the end of the Kamakura period, swordsmiths such as Unsyou, Unji, and Unjuu, who show a style different from the Osafune school, appeared in Bizen Ukansou from the end of the Kamakura period to Nanbokuchou era, and all of them bear the character "Un" in their inscriptions. This faction is also called the clouds, and the Ukan faction because of the place where they lived.Unsyou ・ Unji is said to have worked for Emperor Go-Daigo after he went to Kyoto.Unji is said to be a child of Unsyou, and there are still works with ages such as Masakazu, Bunpo, and Kenbu, and their active dates are clear. Un-type works have a strong personality among the Bizen products at that time, and there are those that add the taste of Yamashiro's Rai school and Bichuu's Aoe school to the Bizen temperament, and those that mix Yamato temperament.

This work has a wide body of 3.5 cm, thick Kasane, and a magnificent figure of Koshizori-tsuku. Itame-hada, mixed Mokume-hada, Jinie entered fine and thick, Chikei entered often and beautiful Chikei, Suguha style, Small-Gunome,mixed Un no-iwata style blade, Small-Ashi and You entered, Small-Nie entered well. Kinsuji and Niesuji, Sunagashi-shikirini-kakari, Nioikuchi is bright and clear, a masterpiece.