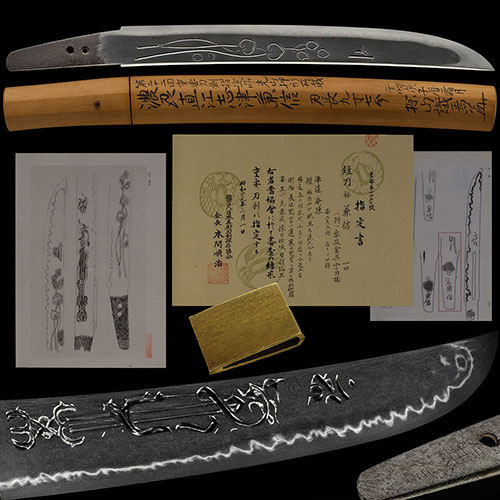

銘 兼信 短刀Mei Kanenobu Tantou

No.839013短刀 銘 兼信 兼氏子 草倶利伽羅蓮彫物見事 玉利三之助氏旧蔵品 現存希な在銘名品 光山押形所載The 22nd Juyo Token Tantou Mei Kanenobu Kaneujishi Kusakurikara lotus sculpture splendid Mr Tamatoshi Sannosuke Old collection of existing rare inscriptions listed in Mitsuyama Oshigata

ご成約Sold

関連商品

- 銘表Mei-Omote

- 兼信兼信 Kanenobu

- 登録証Registration

- 東京都 Tokyo 昭和4年11月25日 11/25/4(Showa)

- 時代Period

- 南北朝時代Nanbokutyo Period

- 法量Size

-

刃長 29.6cm (九寸八分) 元幅 0.4cm 先幅 3.2cm 元重 0.55cm 鎬厚 0.00cm 先重 9.00cm 鋒長 0.0cm 茎長 9.0cm 重量 207

Hachou 29.6cm (九寸八分) Moto-Haba 0.4cm Saki-Haba 3.2cm Moto-Kasane 0.55cm Shinogi-Thikess 0.00cm Saki-Kasane 9.00cm Kissaki-Chou 0.0cm Nakago-Chou 9.0cm Weight 207

- 国Country

- 美濃Mino

- 姿Shape

- 平造、庵棟、身幅広く、重ね薄く、反り浅くつく。Hiradukuri, Iorimune, Wide Mihaba, Kasane thin and Shallow Sori-tsuku

- 鍛Kitae

- 板目肌に、杢目肌交じり、棟寄り流れて、地沸つき、肌立ち、地景入る。Itamehada, Mixed Mokume-hada, Muneyorinagarete, Jinie-tsuki, Hadatachi, Chikei entered.

- 刃文Hamon

- 互の目に、飛焼き頻りに掛り、足・葉入り、小沸付き、所々粗めの沸を交え、金筋・砂流しかかり、匂口明るく冴える。Gunome, Tobiyaki-shikirinikakari, There are Ashi and You , Konie entered.with some rough Nie, and Kinsuji , Sunagashi-kakari, Nioikuchi is bright and clear.

- 帽子Boushi

- 乱れ込んで大丸。Midarekonde-Ohmaru

- 茎Nakago

- 生ぶ、先栗尻、鑢目檜垣、目釘孔二。Ubu,Sakikurijiri, YasurimeHigaki, Mekugiana are 2.

- ハバキHabaki

- 金無垢一重。Solid gold.

- 彫物Carving

- 表蓮に梵字、裏草の倶利伽羅に梵字を彫る。Engrave a sword on the front lotus and a sword on the back grass Kurikara.

- 説明Drscription

- 正宗十哲の一人に数えられる兼氏が大和より美濃国志津の地に移り一派は栄えたが、後に子や門人である兼信・兼友・兼次・兼重らが同国直江の地に移住して作刀したため、南北朝時代に活躍したこの刀工達を直江志津と呼称している。兼信は、名を左衛門次郎といい、志津三郎兼氏の子と伝え、南北朝時代貞治から応安頃に活躍した。この刀は、身幅広く3.2cmあり、重ね薄く、浅く反りが付く延文貞治の堂々とした体配で、板目肌に、杢目交じり、地沸付き、地景入り、肌立つ地鉄に、互の目に、尖刃交え、飛焼き頻りに掛り、足・葉よく入り、金筋・沸筋・砂流し掛かり、匂口明るく冴え、抜群の出来である。草の倶利伽羅と他に類例のない蓮の葉の彫物が見事である。銘の「兼」の字形は兼氏と近く、子であることの裏付けともなり、資料的にも貴重で、兼氏と同様在銘品は何振りもない現存希な名品である。国宝第一号童子切安綱の国宝指定の時の所有者で、昭和5年の天覧剣道大会で有名な愛刀家玉利三之助氏の旧収蔵品である。Kaneuji, one of Masamune Jittetsu, moved from Yamato to Minonokuni Shizu and the faction prospered.Since the children and disciples Kanenobu, Kanetomo, Kanetsugu, Kaneshige and others later moved to the land of Naoe in the country and made swords, these swordsmiths who were active in Nanbokuchou era are called Naoeshidu.Kanenobu, whose name is Saemonjirou, is said to be a child of Shidusaburou Kaneuji, and was active from Nanbokuchou era Joji in the Nanbokucho period to Oan.

This sword Wide Mihaba 3.2cm, Kasane thin, Shallow Sori,Enbun Sadaharu's majestic body, Itamehada, Mixed Mokume, Jinie entered, There are Chikei, Hadatatsu Jitetsu, Gunome, Mixed Togariba, Tobiyakishikirini-kakari, There are many Ashi and You, Kinsuji and Niesuji , Sunagashi-kakari, Nioikuchi is bright and clear.It is an outstanding result.The grass Kurikara and the unique lotus leaf carvings are spectacular.The glyph of the inscription "Kane" is close to Kaneuji, which confirms that he is a child and is valuable in terms of materials.It is the former collection of Tamari Sannosuke, the owner of the first national treasure, Doushigiri Yasutsuna, who was designated as a national treasure and is famous for the Tenkan Kendo Tournament in 1930.