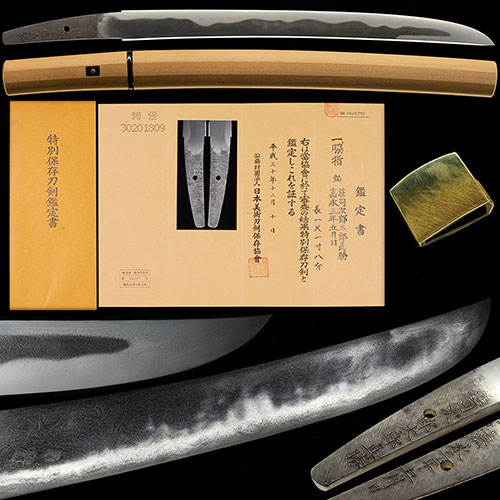

荘司次郎太郎直勝 脇差Syouji Jiro Taro Naokatsu Wakizashi

No.910602脇差 荘司次郎太郎直勝 嘉永三年五月日 見事に沸付く直胤を凌駕する皆焼最高傑作 一尺一寸八分Wakizashi Syouji Jiro Taro Naokatsu May day, 3rd year of Kaei The masterpiece of Hitatsura that surpasses Naotane's beautifully Nie-tsuku 35.8cm

ご成約Sold

- 銘表Mei-Omote

- 荘司次郎太郎直勝 荘司次郎太郎直勝 Syouji Jiro Taro Naokatsu

- 裏銘Ura-mei

- 嘉永三年五月日嘉永三年五月日 May day, 3rd year of Kaei

- 登録証Registration

- 新潟県 Niigata 昭和45年5月15日 5/15/45(Showa)

- 時代Period

- 江戸時代末期Late Edo period

- 法量Size

-

刃長 35.8cm (一尺一寸八分) 反り 0.5cm

元幅 3.0cm 先幅 0.0cm 元重 0.71cm 鎬厚 0.00cm 先重 0.00cm 鋒長 0.0cm 茎長 11.6cm 重量 337gHachou 35.8cm (一尺一寸八分) Sori 0.5cm

Moto-Haba 3.0cm Saki-Haba 0.0cm Moto-Kasane 0.71cm Shinogi-Thikess 0.00cm Saki-Kasane 0.00cm Kissaki-Chou 0.0cm Nakago-Chou 11.6cm Weight 337g - 国Country

- 武蔵Musashi

- 姿Shape

- 平造、三ツ棟、重ね厚く、身幅広く、浅く反りつく。Hiradukuri, Mitsumune, Thick Kasane, Wide Mihaba, Shallow Sori-tsuku

- 鍛Kitae

- 板目肌に、杢目肌交じり、地沸厚くつき、地景よく入り、鉄冴える。Itamehada, Mixed Mokumehada, Jinie entered thick, Chikei entered well, Iron is clear.

- 刃文Hamon

- のたれて、互の目に、丁子刃など交じり、湯走り・飛焼き頻りにかかり、足太く入り、匂深く、匂口明るい。Notarete, Gunome, Mixed Choujiba, Yubashiri, Tobiyaki-shikirinikakari, Ashi entered thickly, Deep Nioi, Nioikuchi is bright.

- 帽子Boushi

- 乱れ込んで小丸。Midarekonde-Komaru

- 茎Nakago

- 生ぶ、先栗尻、鑢目筋違化粧、目釘孔一。Ubu, Sakikurijiri, Yasurime Sujikai-Kesyou, Mekugiana is one(1)

- ハバキHabaki

- 金着一重。A single layer of gold.

- 説明Drscription

- 次郎太郎直勝は、上州館林藩秋元家の武士で、大慶直胤の門人となり、後に養子となった。江戸下谷に住し、はじめ上総太郎と名乗り、のちに次郎太郎と称している。父直胤が没した翌年の安政五年に他界している。直勝は、水心子一門で、直胤・正義に次ぐ実力者で、古作の景光や兼光風の作柄を示した備前伝には、直胤以上に優れたものがある。

この刀は、相州伝の作風で、板目肌に、直胤のように渦巻き状の杢目が交じり、地刃共に大小の沸が見事に美しく付く究極の地鉄に、のたれに、互の目・丁子刃交じり、湯走り・飛び焼き頻りに交え、皆焼風となり、足太く入り、匂深く、匂口明るい。相州伝にもこれだけの出来のものがあるのは驚きで、師直胤以上の出来となる最高傑作で、直勝の技量の高さが伺える。Jirotaro Naokatsu was a samurai of the Akimoto family of the Joshu Tatebayashi clan, who became a disciple of Taikei Naotane and was later adopted. He lived in Shitaya, Edo, and called himself Taro Kazusa at first, later calling himself Jirotaro. He passed away in the 5th year of Ansei, the year after his father Naotane died. Naokatsu was a member of the Suishinshi clan, and was the second most influential person after Naotane and Masayoshi, and there are some Bizendens that show the style of Kagemitsu and Kanemitsu in the old works, even better than Naotane.

This sword is in the style of Soshuden, with Itamehada mixed with a spiral Mokume like Naotane. The ultimate Jitetsu has beautiful Nie large and small on both Jiba and Jitetsu, Notare, Gunome, Mixed Choujiba, Yubashiri, Tobiyaki-shikirinikakari, Hitatsura-style, Ashi entered thick, Deep Nioi, Nioikuchi is bright.It is surprising that there is such a masterpiece in Soshuden, and it is a masterpiece that is even better than his master Naotane's, and shows the high level of Naokatsu's skill.