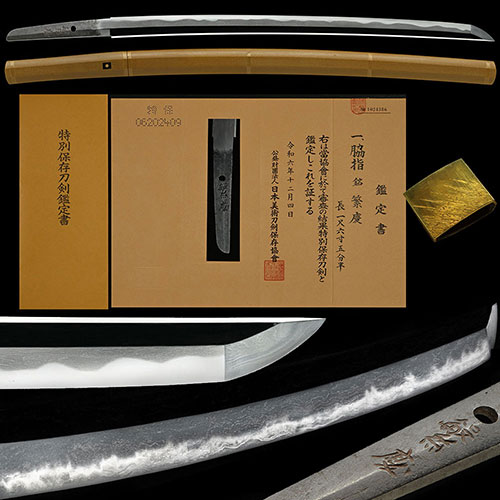

繁慶 脇差Hankei Wakizashi

No.554964脇差 繁慶 新刀最上作 沸明るく輝き金筋砂流し頻りに掛り沸匂深く明るく冴える傑作 一尺六寸五分Wakizashi Hanki Shinto Saijosaku, Bright and shining Nie, Kinsuji, Sunagashi-shikirinikakari, Nie-Nioi deeply, A masterpiece bright and clear 50.0cm

ご成約Sold

関連商品

- 銘表Mei-Omote

- 繁慶繁慶 Hankei

- 登録証Registration

- 岡山県 Okayama 平成3年5月24日 5/24/3(Heisei)

- 時代Period

- 江戸初期寛永頃Early Edo period, around the Kanei period

- 法量Size

-

刃長 50.0cm (一尺六寸五分) 反り 0.6cm

元幅 2.8cm 先幅 2.1cm 元重 0.56cm 鎬厚 0.63cm 先重 0.50cm 鋒長 3.2cm 茎長 8.7cm 重量 464gHachou 50.0cm (一尺六寸五分) Sori 0.6cm

Moto-Haba 2.8cm Saki-Haba 2.1cm Moto-Kasane 0.56cm Shinogi-Thikess 0.63cm Saki-Kasane 0.50cm Kissaki-Chou 3.2cm Nakago-Chou 8.7cm Weight 464g - 国Country

- 武蔵Musashi

- 姿Shape

- 鎬造、三ツ棟、身幅尋常、反りやや浅く、中鋒。Shinogidukuri, Mitsumune, Standard Mihaba, Slightly shallow Sori, Chu-Kissaki.

- 鍛Kitae

- 板目肌に、柾目肌交じり、地沸厚くつき、地景入り、鉄冴える。Itamehada, Mixed Masamehada, Jinie entered thickly, Chikei entered, Iron is clear.

- 刃文Hamon

- のたれて、互の目に、交じり、湯走り・飛び焼き頻りに掛かり、足・葉よく入り、沸深くつき、金筋・沸筋・砂流し幾重にも頻りに掛かり、匂深く、匂口明るく冴える。Notare, Gunome, Mixed Yubashiri, Yobiyaki-shikirinikakari, There are Ashi and You frequently, Deep Nie, Kinsuji, Niesuji and Sunagashi hangs over and over, Deep Nioi, Nioikuchi is bright and clear.

- 帽子Boushi

- 金筋掛り、匂深く頻りに掃きかけ焼き詰めごころ。Kinsuji-kakari, Deep Nioi shikirini-hakikake-yakitsumegokoro.

- 茎Nakago

- 生ぶ、先薬研形、鑢目表大筋違・裏逆大筋違、目釘孔一。Ubu, Sakiyagengata, Yasurime Omote(The front)-Ohsujikai, Ura(The back)-Gyaku-Ohsujikai, Mekugiana is one(1).

- ハバキHabaki

- 金着一重。Single Kinkise (Wearing a single layer of gold.)

- 説明Drscription

- 繁慶は、通称を野田善四郎清堯といい、生国は三河で、鉄砲鍛冶を家業とし、家康に付き従い江戸へ上り、日本橋鉄砲町居住の鉄砲師胝(あかがり)宗八郎に師事し、さらに鉄砲師としての腕を磨いた。その後、隠居した家康と共に駿府へ移り、この時に刀を造り始めたと云われ、家康没後は、再び鉄砲町へ戻り、二代将軍秀忠に仕え、刀は繁慶銘で鉄砲は清堯銘で鍛造している。初代康継とほぼ時代を同じくし、江戸鍛冶の先駆者である。新刀最上作。この刀は、三つ棟となり、茎は薬研形に鑢が表大筋違・裏逆大筋違、銘は太鏨の繁慶独特のもので、板目に・柾目肌交じり、輝く地沸が厚くつき、のたれて、互の目交じり、湯走り・飛び焼き・二十刃など頻りに掛り、沸深くよくつき、大小の沸が明るく輝き、金筋・沸筋・砂流し幾重にも頻りにかかり、刃中の見事に働き、匂深く、覇気溢れ、匂口明るく冴える傑作である。繁慶は、通称を野田善四郎清堯といい、生国は三河で、鉄砲鍛冶を家業とし、家康に付き従い江戸へ上り、日本橋鉄砲町居住の鉄砲師胝(あかがり)宗八郎に師事し、さらに鉄砲師としての腕を磨いた。その後、隠居した家康と共に駿府へ移り、この時に刀を造り始めたと云われ、家康没後は、再び鉄砲町へ戻り、二代将軍秀忠に仕え、刀は繁慶銘で鉄砲は清堯銘で鍛造している。初代康継とほぼ時代を同じくし、江戸鍛冶の先駆者である。新刀最上作。この刀は、三つ棟となり、茎は薬研形に鑢が表大筋違・裏逆大筋違、銘は太鏨の繁慶独特のもので、板目に・柾目肌交じり、輝く地沸が厚くつき、のたれて、互の目交じり、湯走り・飛び焼き・二十刃など頻りに掛り、沸深くよくつき、大小の沸が明るく輝き、金筋・沸筋・砂流し幾重にも頻りにかかり、刃中の見事に働き、匂深く、覇気溢れ、匂口明るく冴える傑作である。