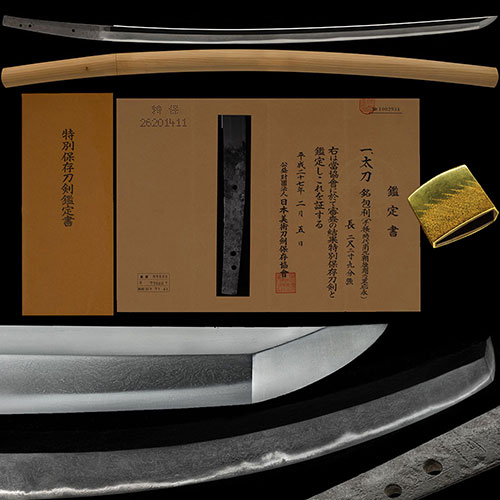

手掻在銘 包利 太刀 Tegai Zaimei Kanetoshi Tachi

No.106653手掻在銘太刀 包利 包永子 南北朝時代 金筋頻りに掛り地刃明るく冴える傑作 二尺二寸九分Tegai Zaimei Tachi Kanetoshi Kanenaga child Nanbokucho period Kinsuji shikirini-kakari Jiba is bright and clear A Masterpiece 69.4cm

ご成約Sold

関連商品

- 極めKiwame

- 包利Kanetoshi

- 登録証Registration

- 東京都 Tokyo 昭和31年7月6日 7/6/31(Showa)

- 法量Size

-

刃長 69.4cm (二尺二寸九分) 反り 1.2cm

元幅 2.9cm 先幅 2.1cm 元重 0.61cm 鎬厚 0.67cm 先重 0.46cm 鋒長 3.5cm 茎長 20.0cm 重量 717gHachou 69.4cm (二尺二寸九分) Sori 1.2cm

Moto-Haba 2.9cm Saki-Haba 2.1cm Moto-Kasane 0.61cm Shinogi-Thikess 0.67cm Saki-Kasane 0.46cm Kissaki-Chou 3.5cm Nakago-Chou 20.0cm Weight 717g - 国Country

- 大和Yamato

- 姿Shape

- 鎬造、庵棟、身幅尋常、鎬高く、反りやや浅く、腰反り付き、中鋒。Shinogidukuri, Iorimune, Standard Mihaba, High Shinogi, a Slightly Shallow Sori, Koshizori-tsuki ,Chu-Kissaki.

- 鍛Kitae

- 杢目肌に、板目交じり、刃寄り棟寄り柾掛かり、地沸微塵に厚くつき、地景よく入り、淡く映り立ち、鉄冴える。Mokumehada, Mixed Itame, Hayori-muneyori-masagakari, Jinie entered fine and thick, Chikei entered well, It shines faintly and Iron is clear.

- 刃文Hamon

- 細直刃に、浅くのたれて、小互の目交じり、ほつれ・足・葉頻りに入り、小沸よくつき、金筋長く頻りに掛り、匂口明るい。Hoso-suguha, a shallow Notare, Mixed Small-Gnome, Hotsure, There are Ashi and You, Small-Nie, Long Kinsuji shikirini-kakari, Nioikuchi is bright.

- 帽子Boushi

- 直ぐに小丸。Suguni-komaru

- 茎Nakago

- 大磨上、先切、鑢目切、目釘孔一。Oh-suriage, Sakikiri, Yasurimegiri, Mekugiana is 1.

- ハバキHabaki

- 金着二重。Double gold

- 説明Drscription

- 手掻派は東大寺に隷属した刀工集団で、東大寺転害門の門前に住していたことから、手掻(てがい)と呼称されるようになった。鎌倉後期正応(1288)頃の包永を祖とすると伝え、正宗十哲の兼氏も手掻派に属したといわれている。包利は、初代包永の前銘とも伝え、南北朝の包利は、包永の子で後包永に改めたとも云われている。この刀は、身幅広く、先幅も広く、腰反りつき、鋒僅かに延びごころとなる南北朝の姿で、板目肌に、杢目肌交じり、刃寄り棟寄り柾掛り、地沸微塵に厚くつき、淡く映りが立つ冴えた美しい地鉄に、直刃調に、浅くのたれて、互の目交じり、ほつれ・食い違いなど掛り、湯走り・二十刃掛り、小足よく入り、小沸よくつき、金筋幾重にも長く頻りに掛り、匂深く、匂口明るく冴える。刃中の働き見事で、地刃冴える頗る健全な傑作である。The Tegai faction is a group of swordsmiths who were enslaved to Todaiji Temple, and since they lived in front of the Todaiji Temple's Tegai Gate, they came to be called Tegai. It is said that Masamune Jittetsu's Kaneuji also belonged to the Tegai faction, saying that he was the ancestor of Kanenaga around the middle of the Kamakura period (1288).

Kanetoshi is said to be the predecessor of the first Kanenaga, and it is said that Nanbokucho's Kanetoshi was Kanenaga's child and later changed to Kanenaga.

This sword has a Wide Mihaba, Wide Sakihaba, Koshizori-tsuki, Kissaki slightly Nobigokoro a figure of Nanbokucho, Itamehada, Mixed Mokumehada, Hayori-muneyori-masagakari, Jinie entered fine and thick, Beautiful Jigane with a faint Utsuri, Suguha-style , Shallow Notare, Mixed Gunome, Hotsure, Kuichigai-kakari, Yubashiri, Nijuuba-kakari, Small-Ashi entered well, Small-Nie entered well, Kinsuji hangs over and over again and again. Deep Nioi, Nioikuchi is bright and clear. The work in the sword is superb, and it is a very sound masterpiece with a clear Jiba.