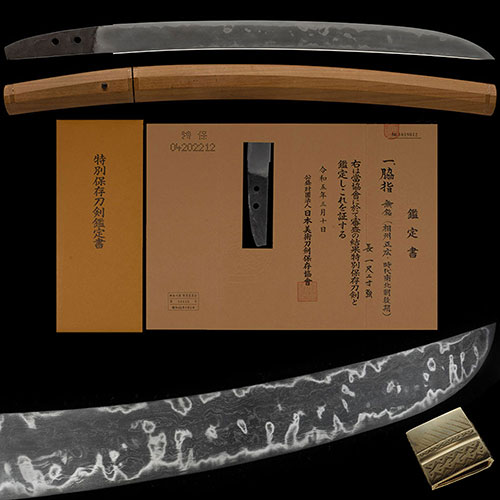

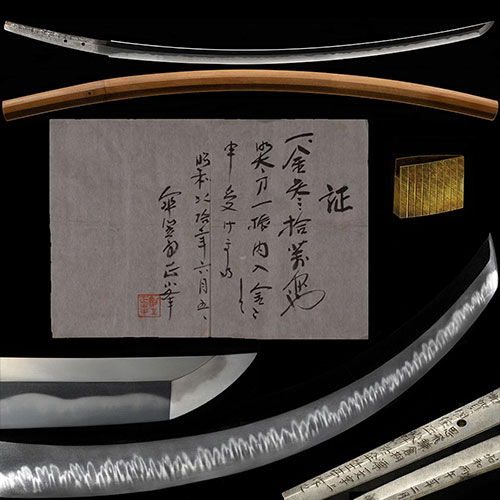

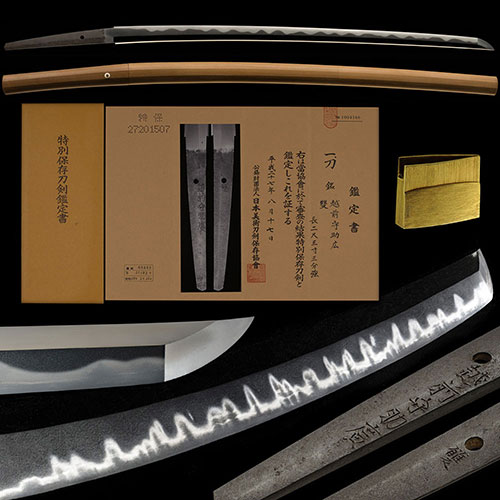

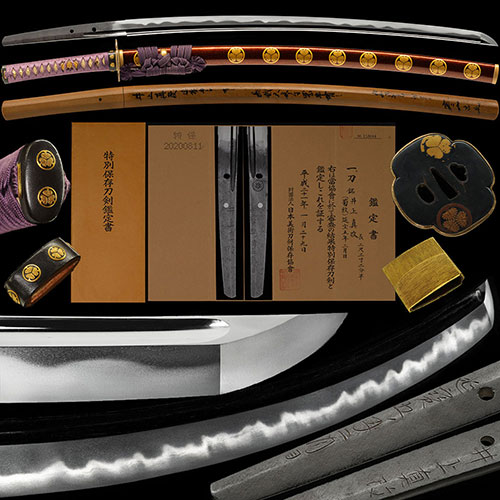

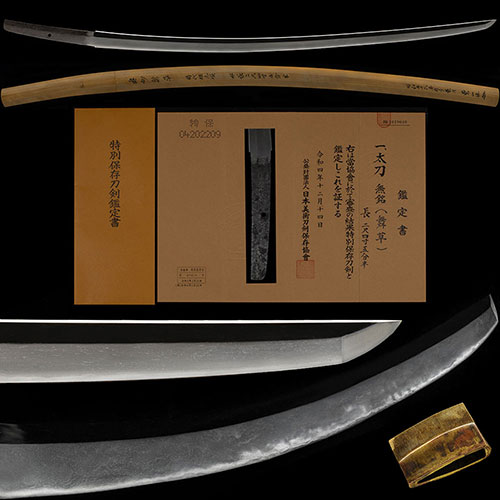

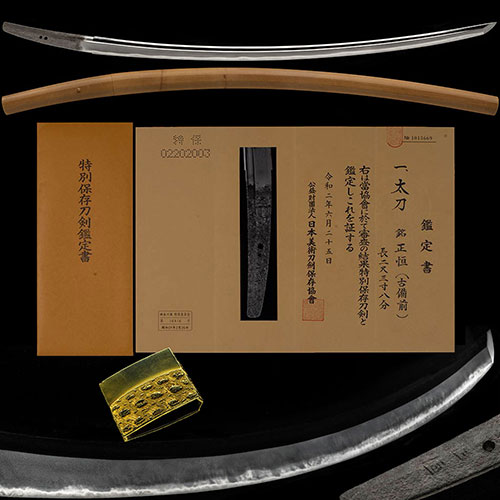

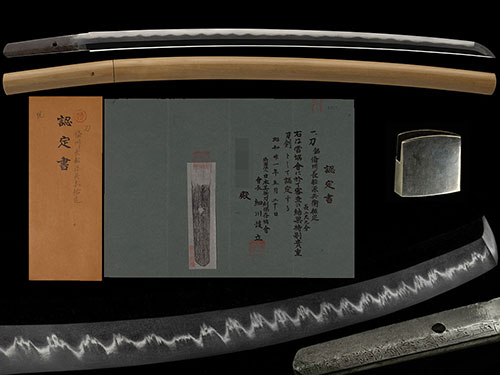

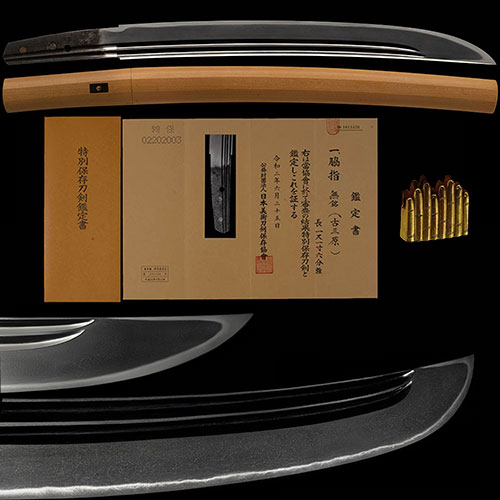

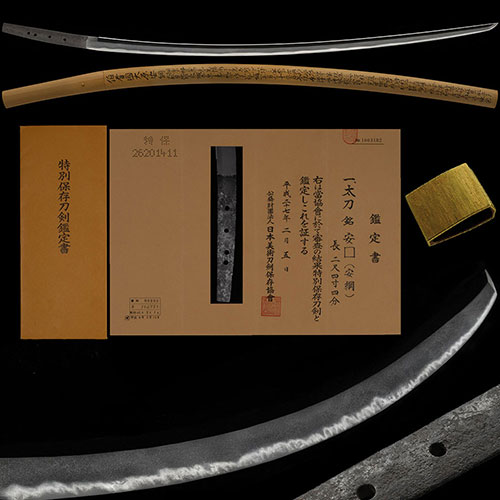

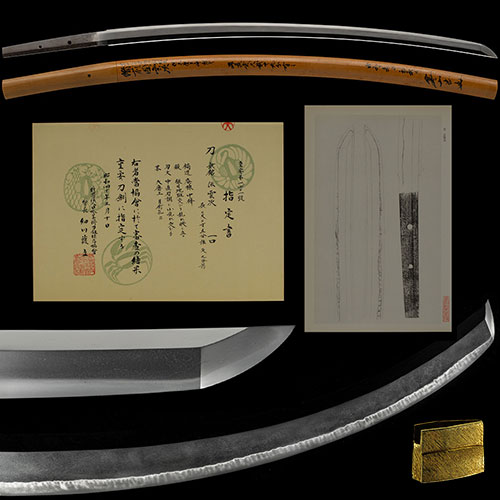

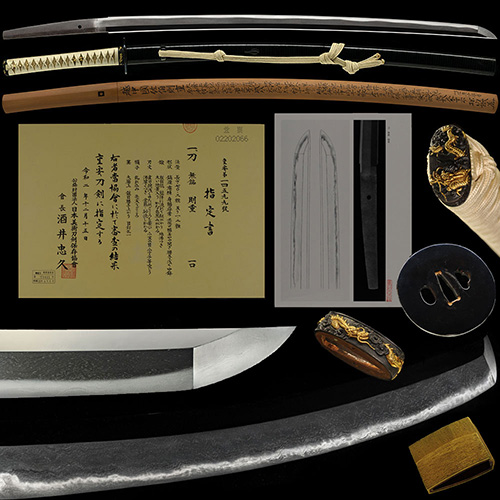

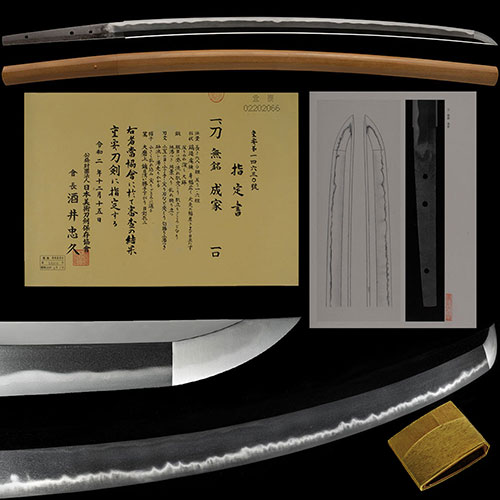

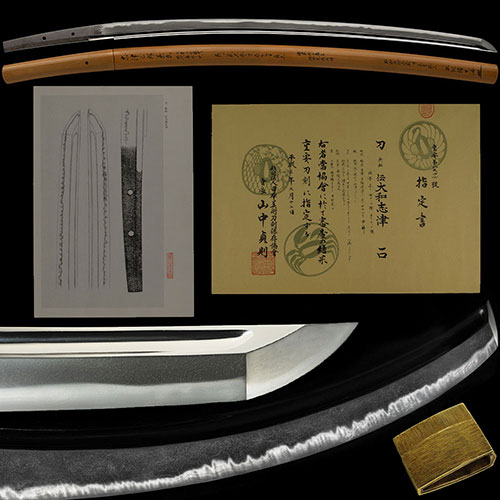

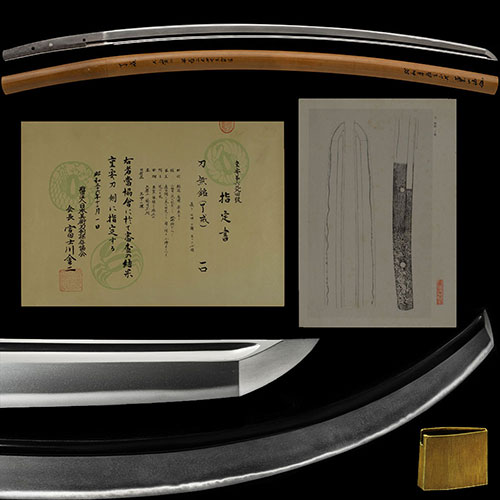

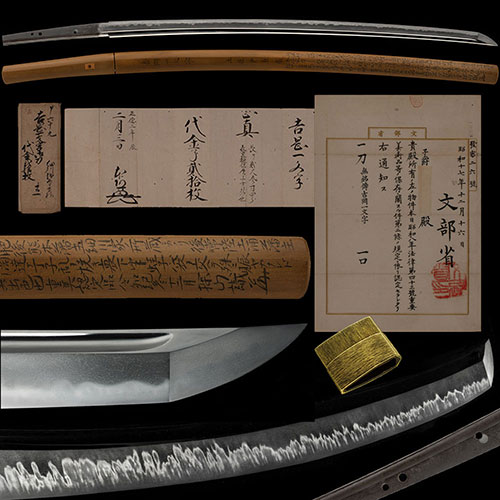

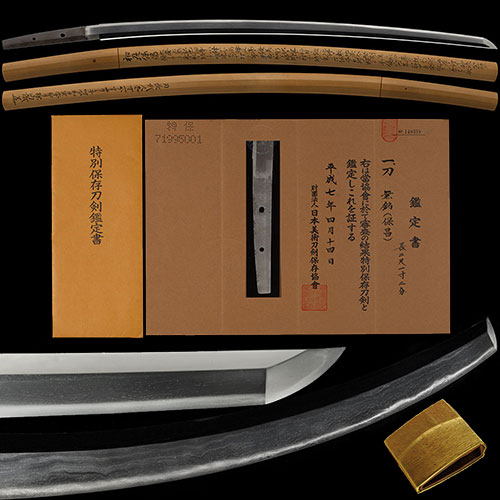

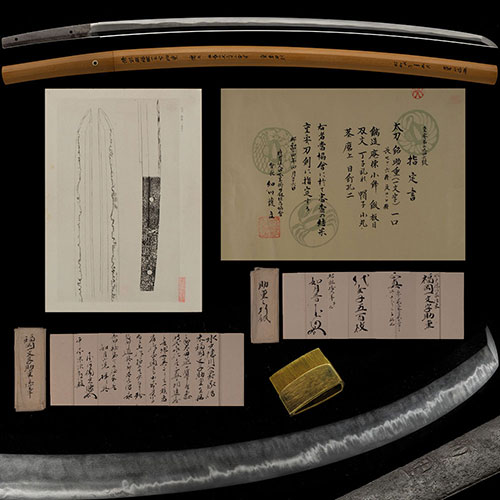

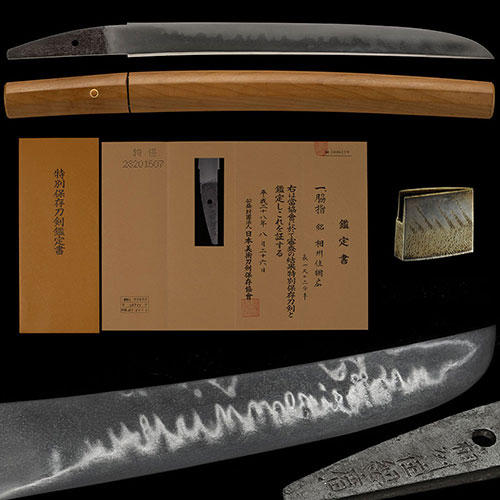

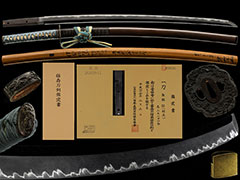

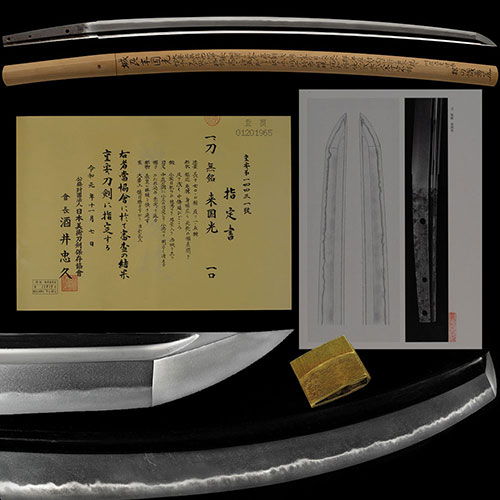

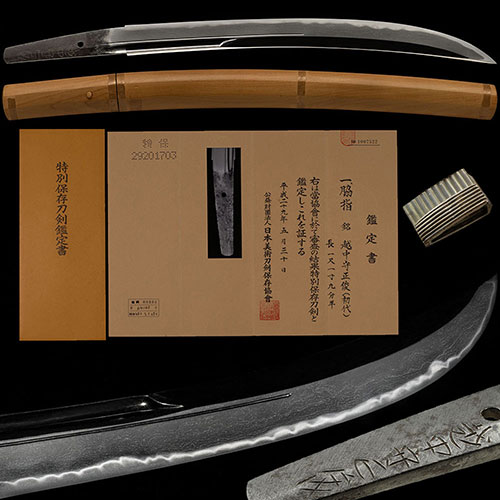

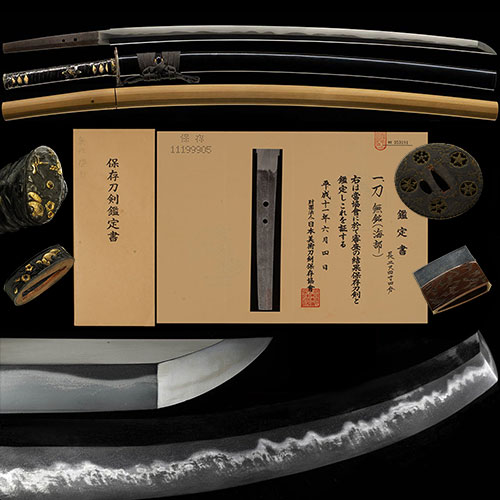

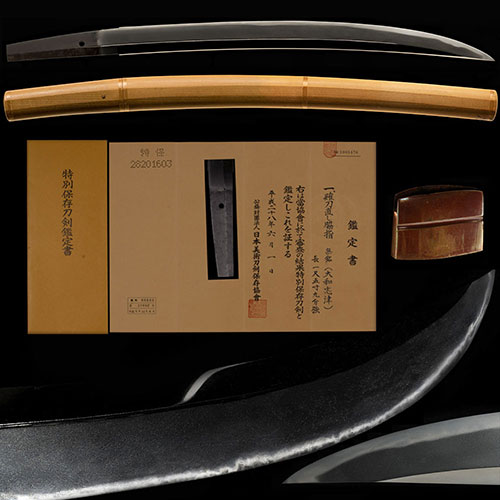

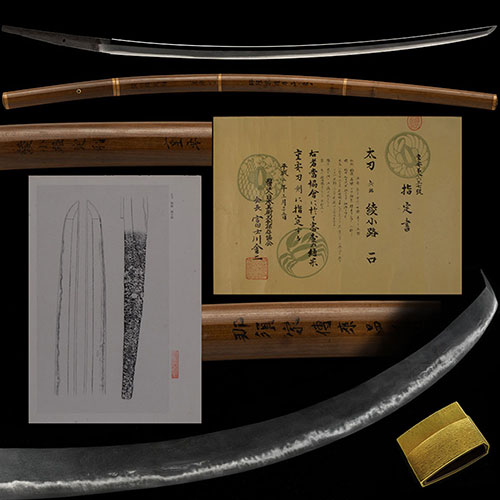

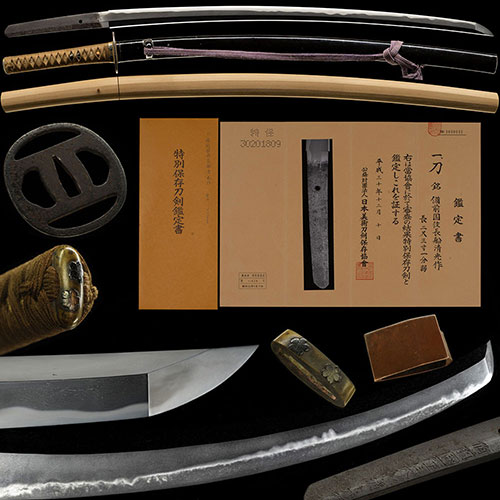

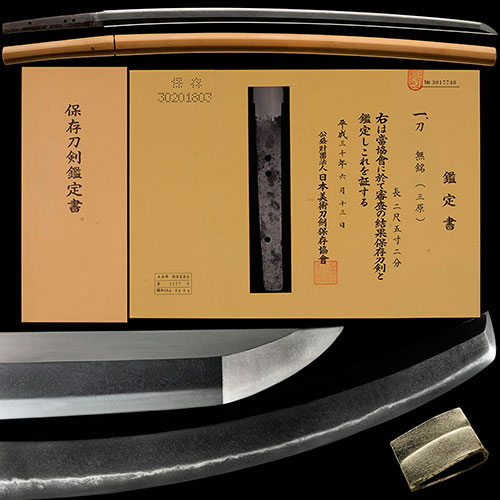

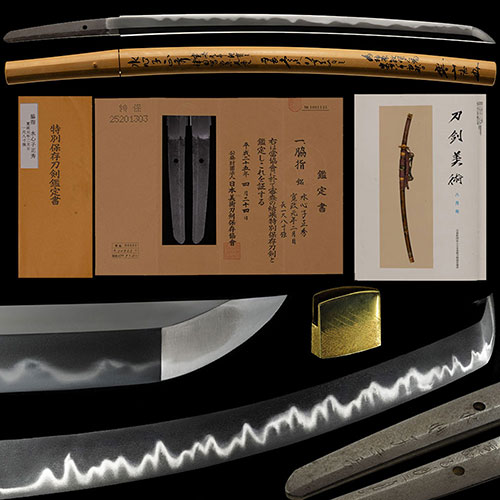

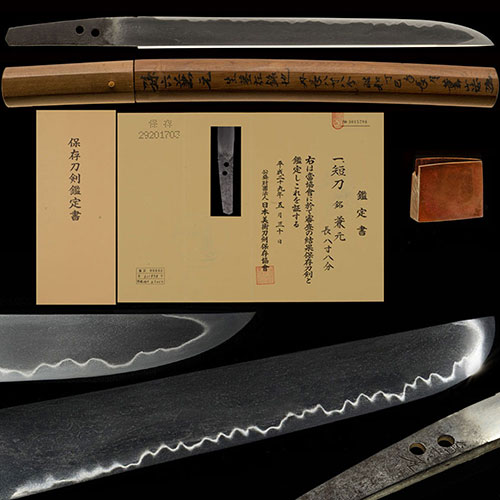

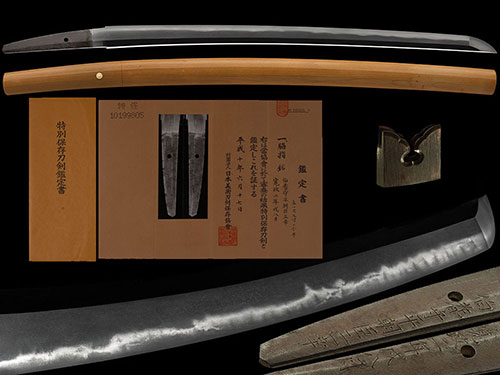

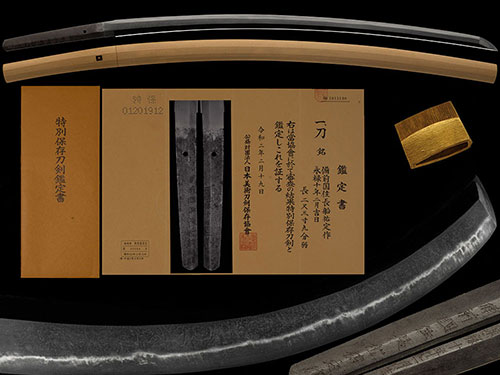

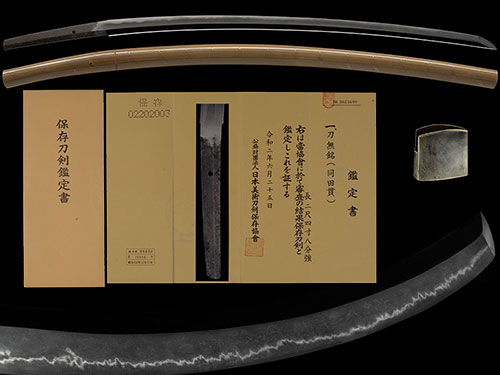

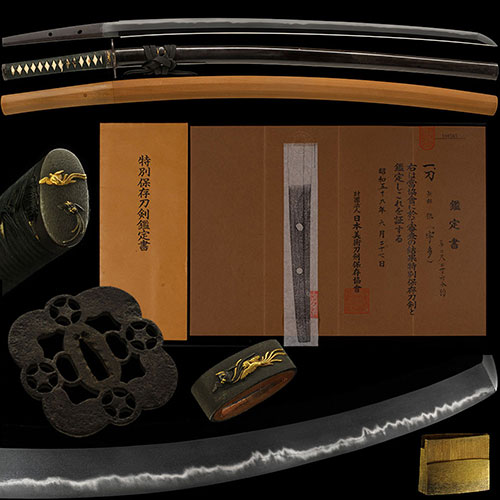

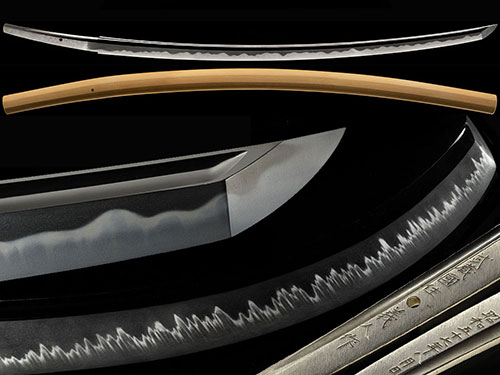

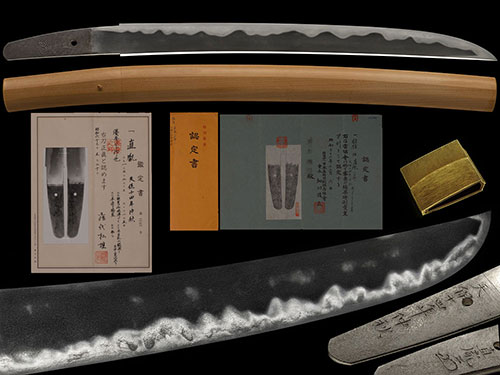

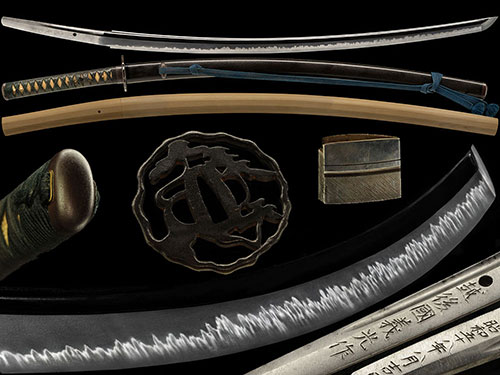

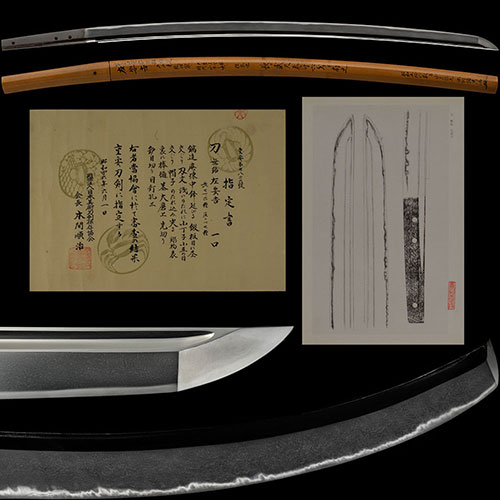

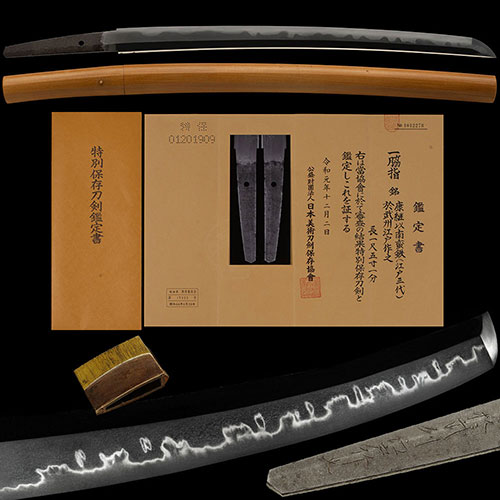

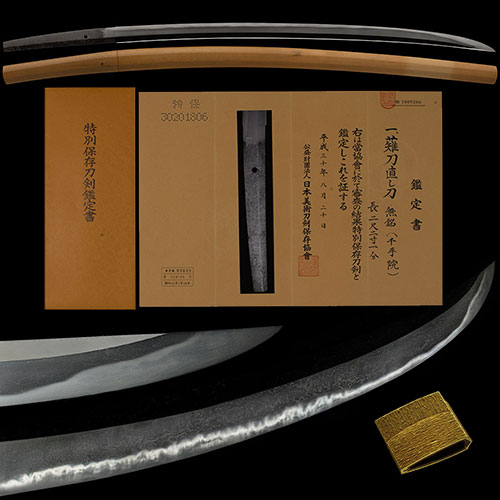

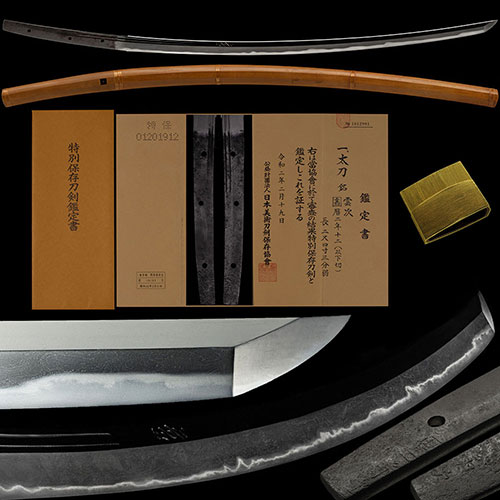

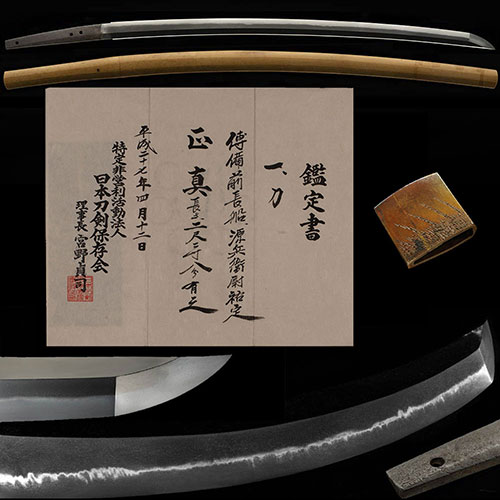

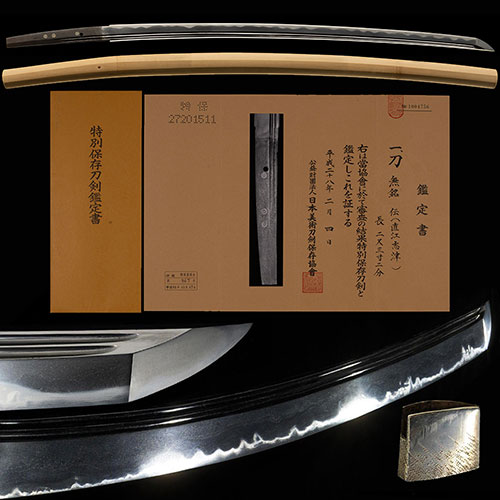

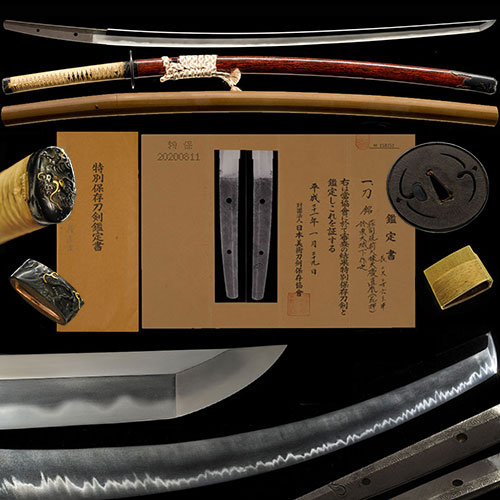

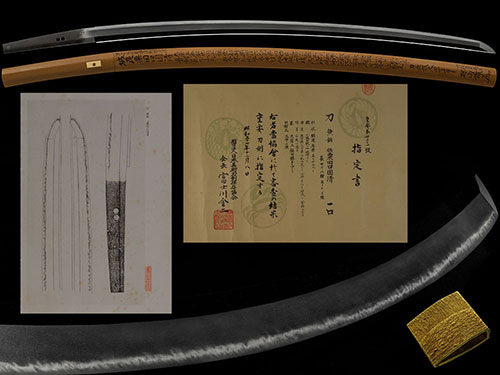

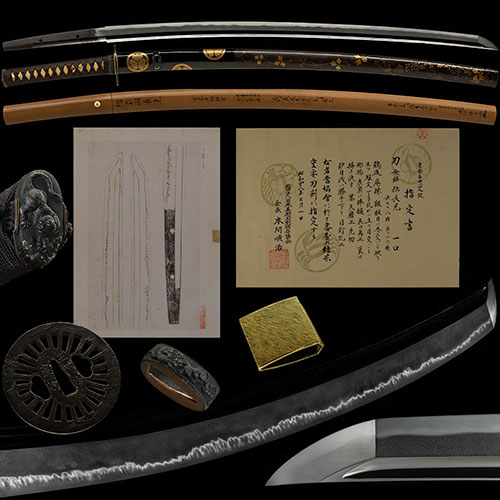

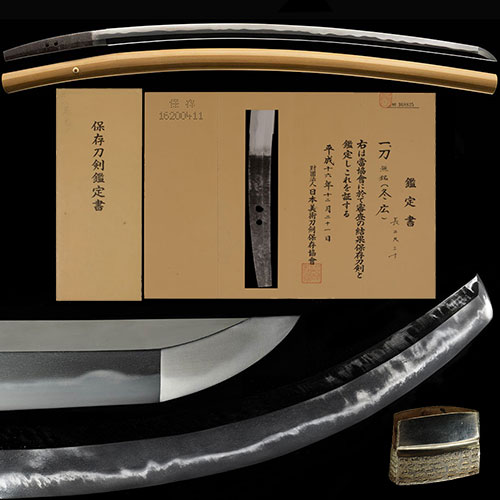

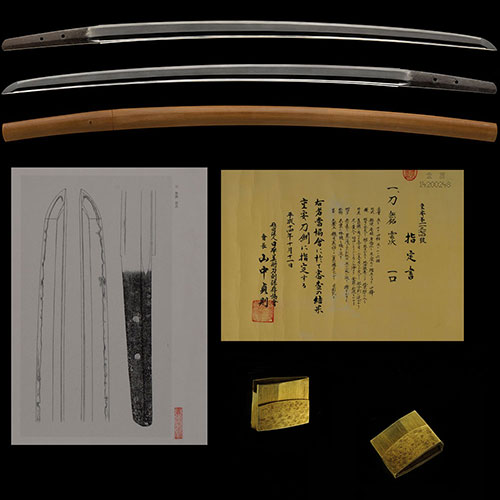

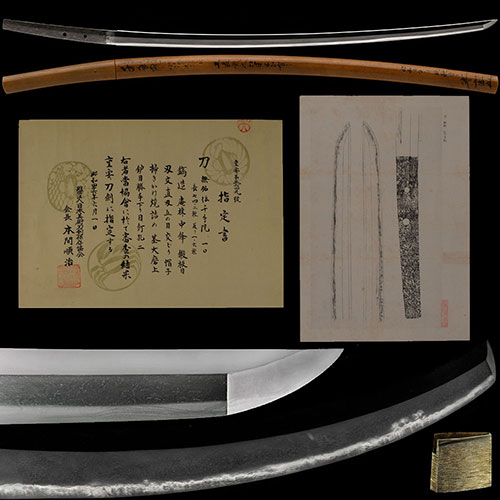

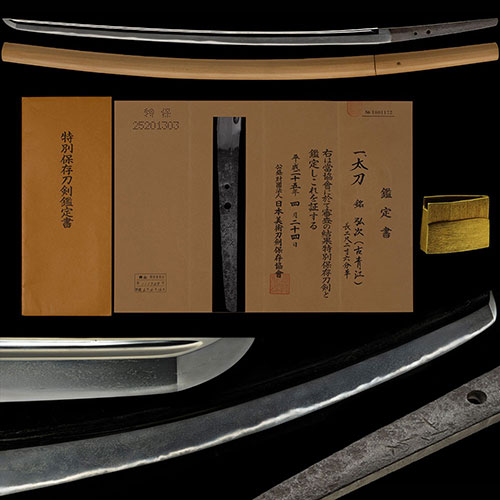

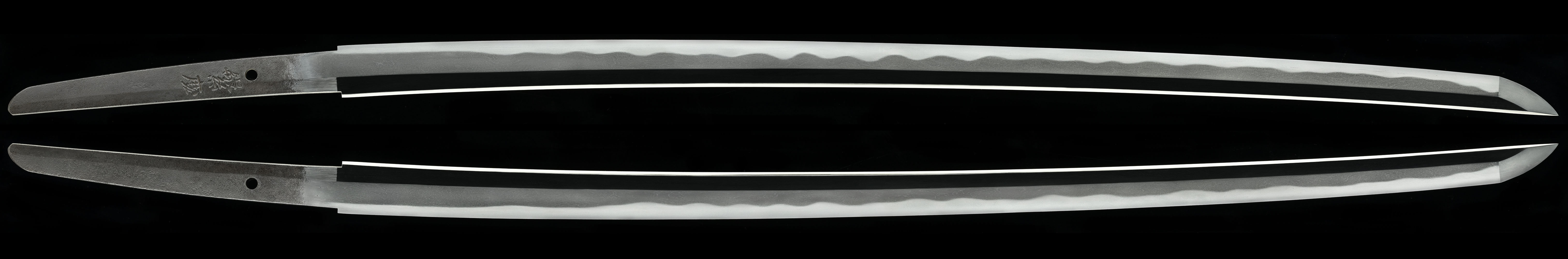

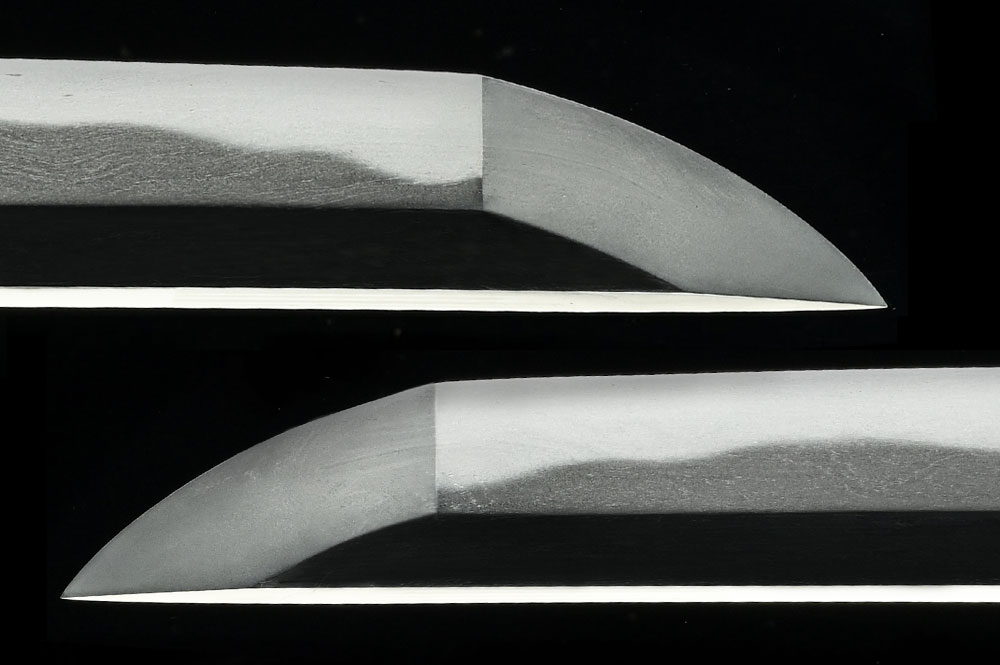

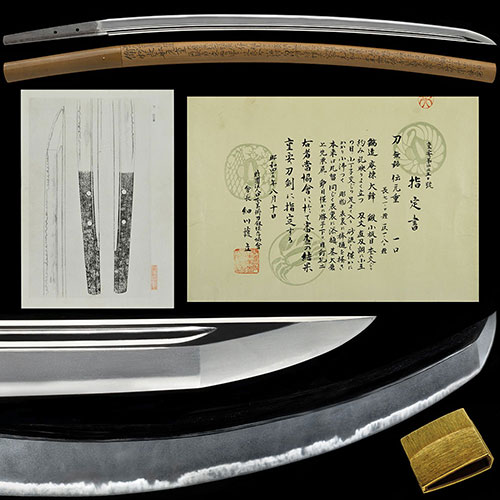

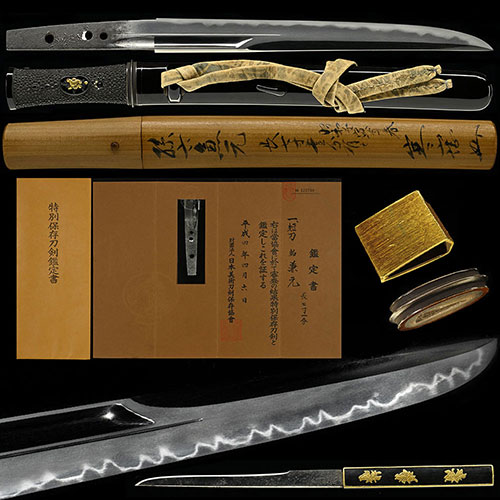

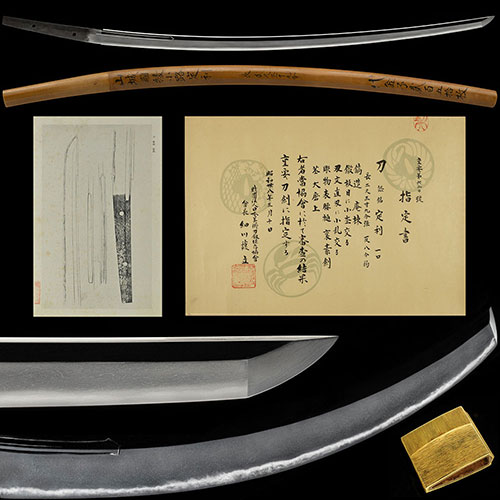

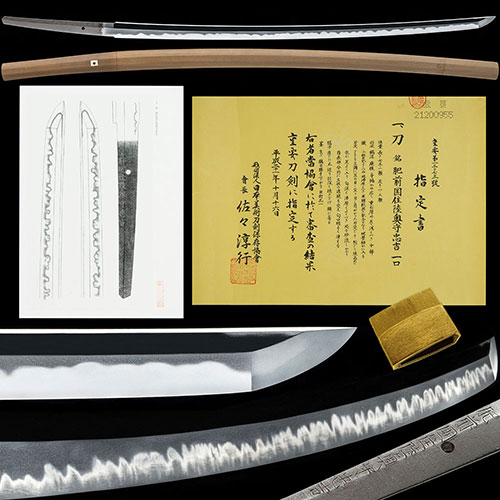

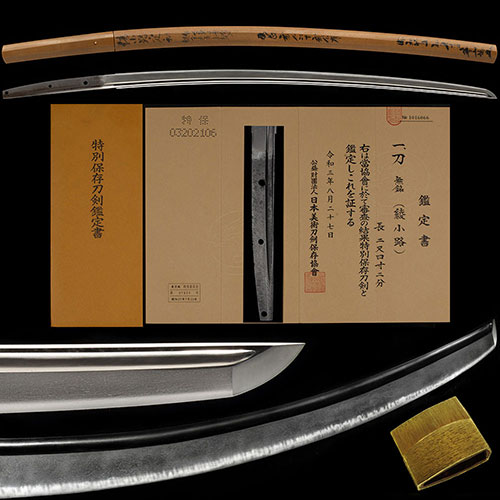

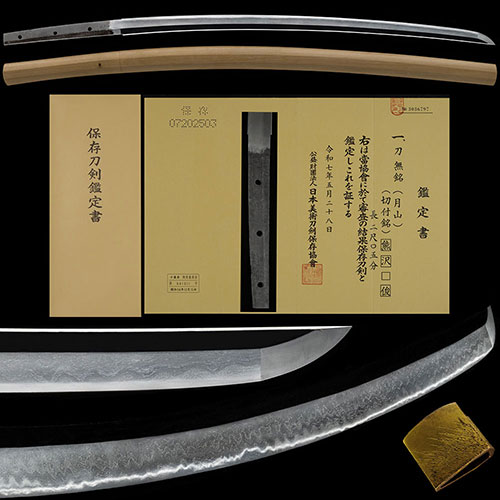

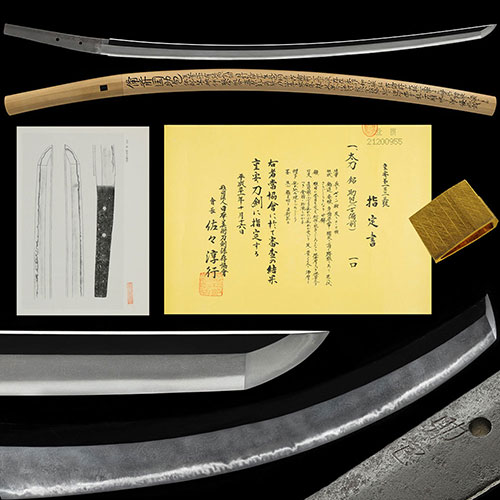

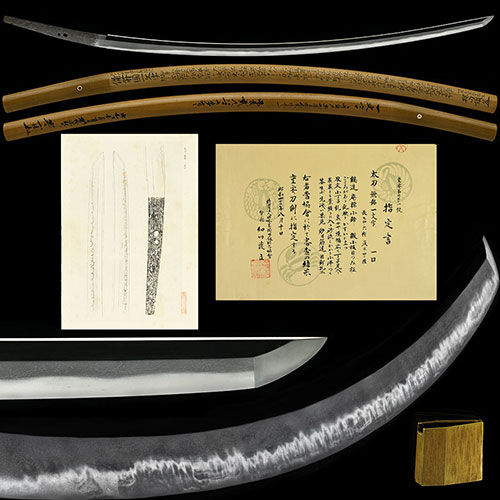

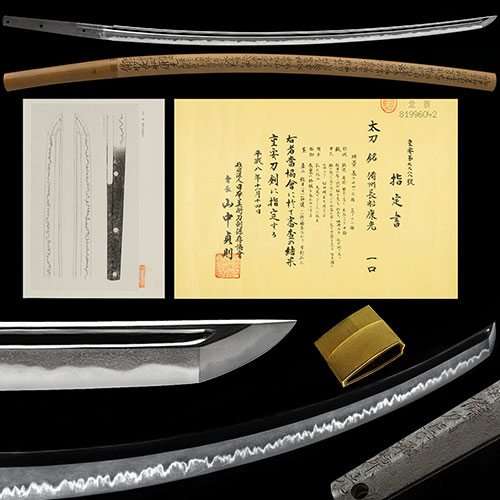

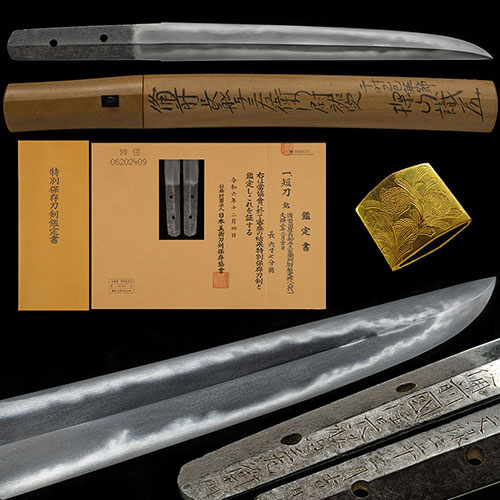

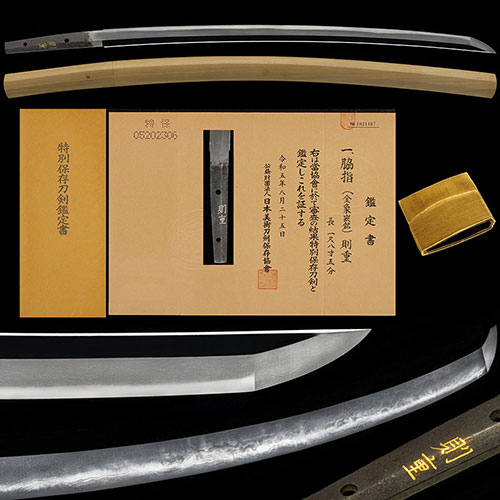

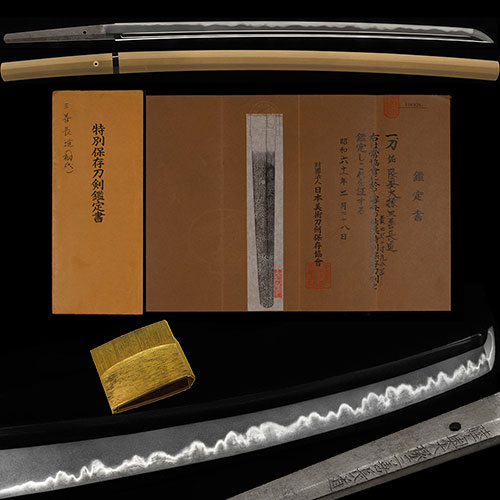

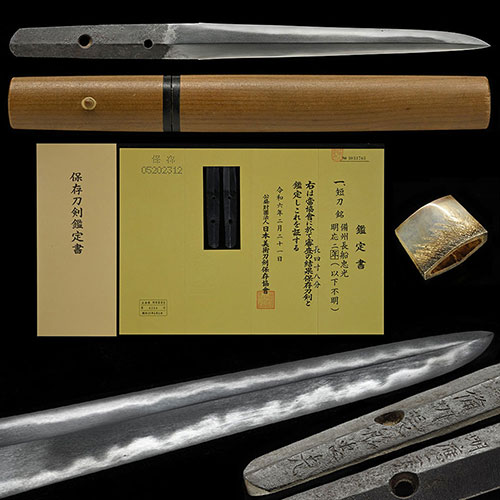

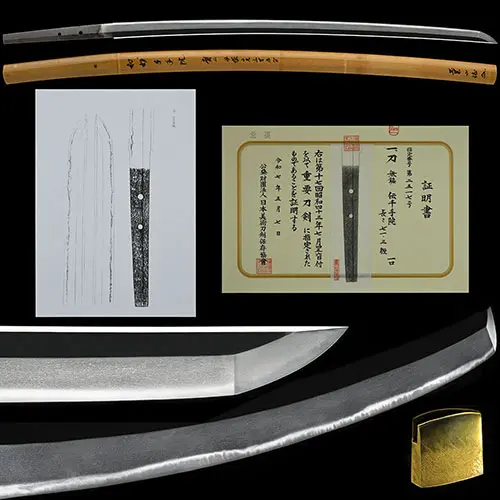

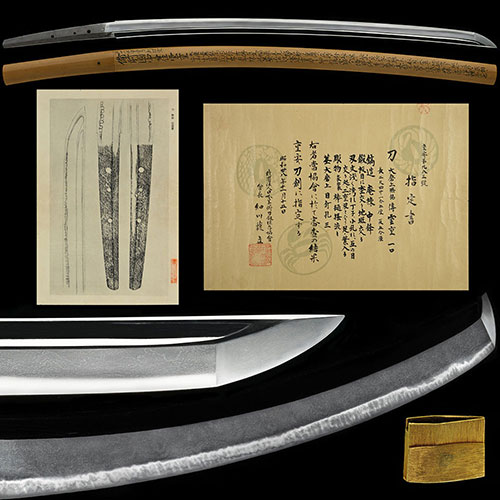

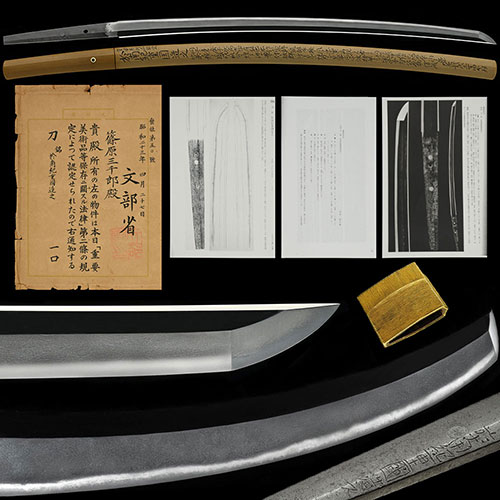

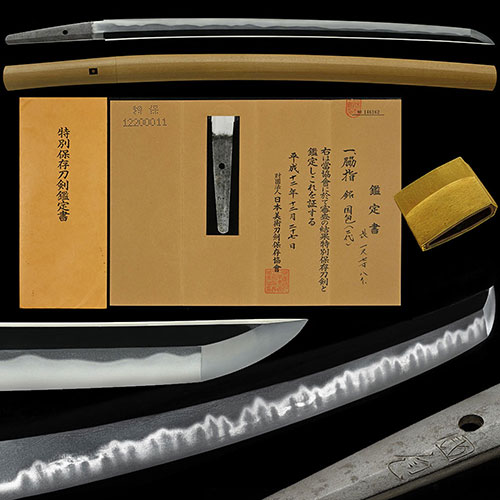

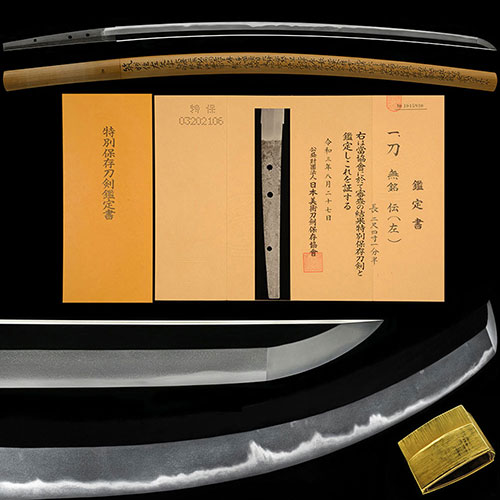

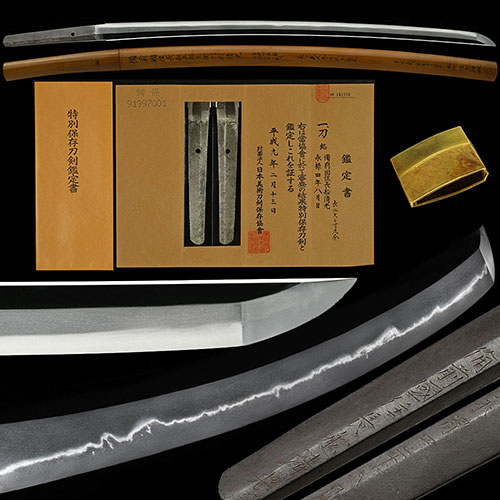

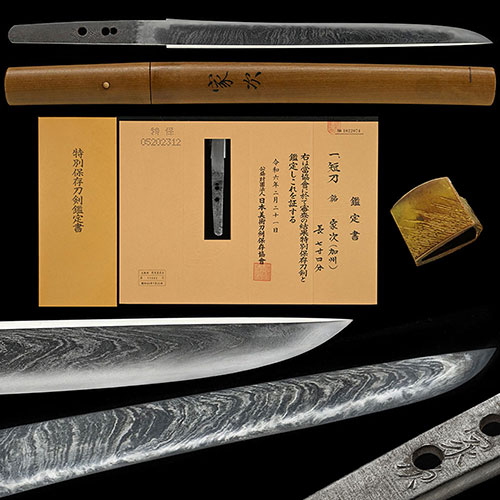

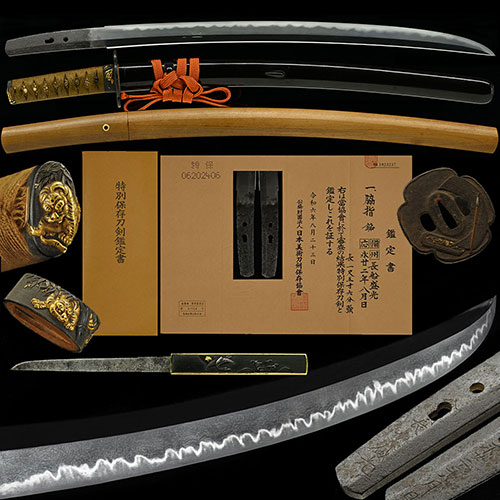

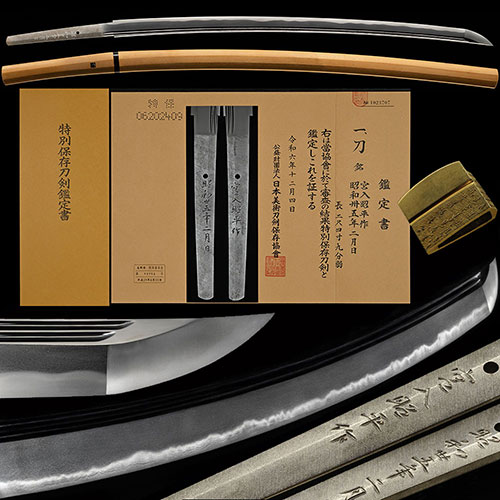

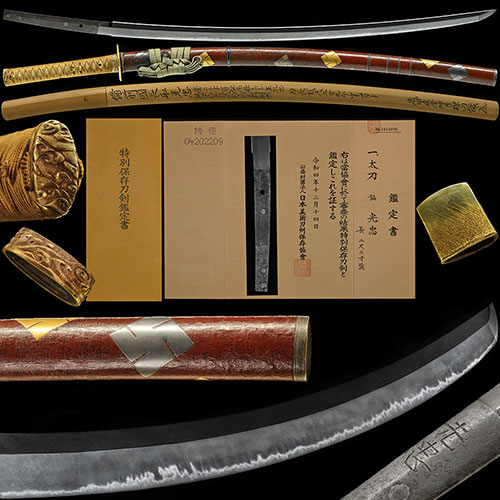

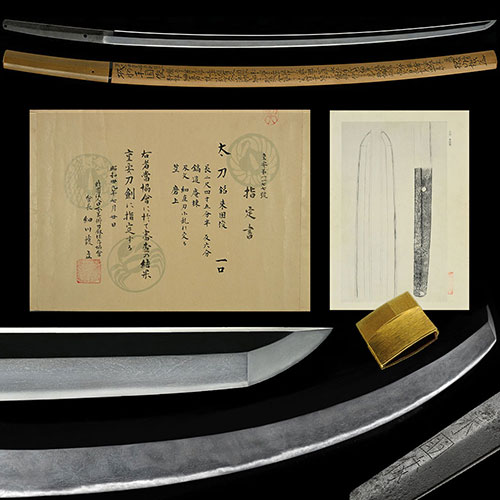

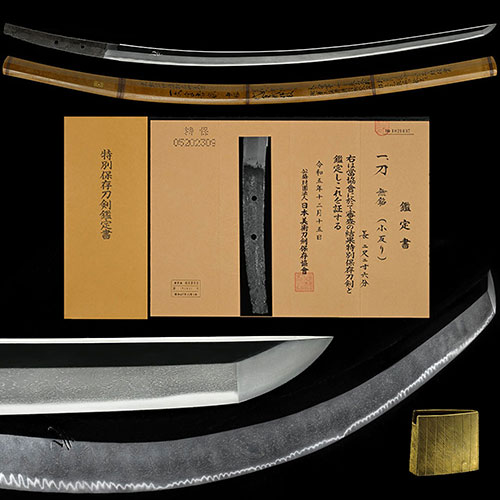

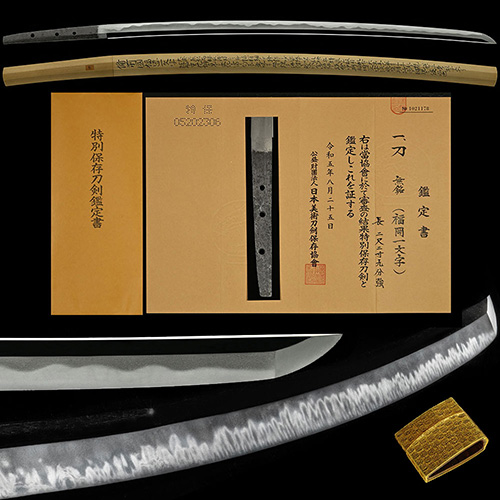

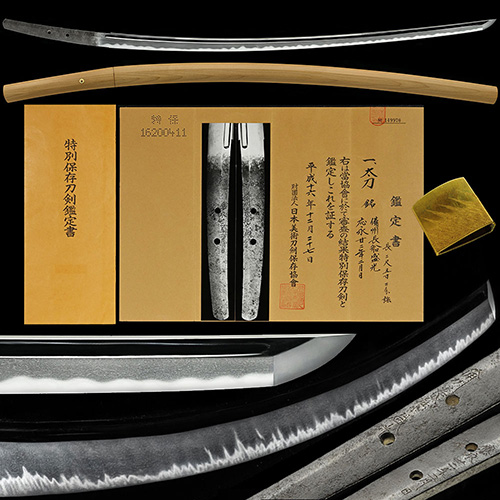

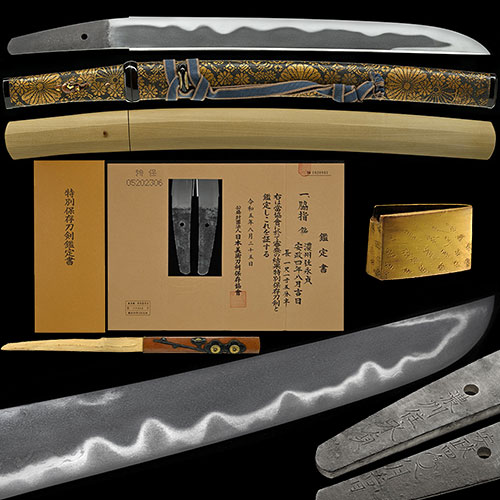

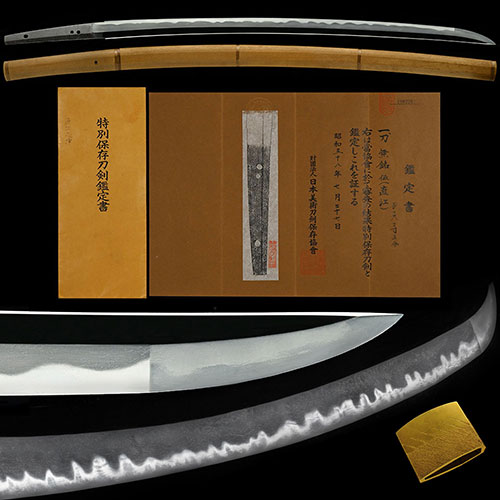

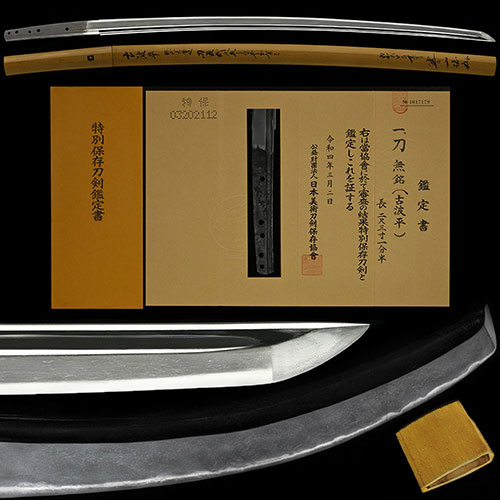

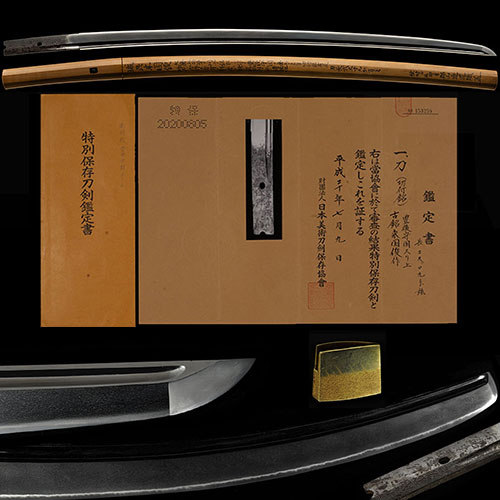

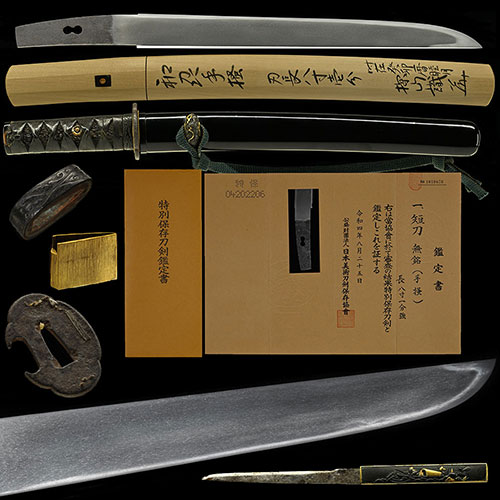

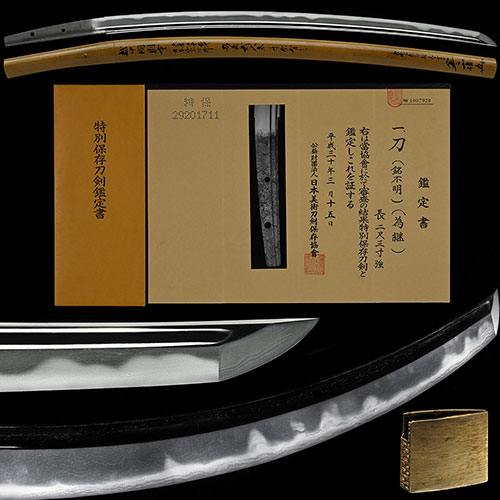

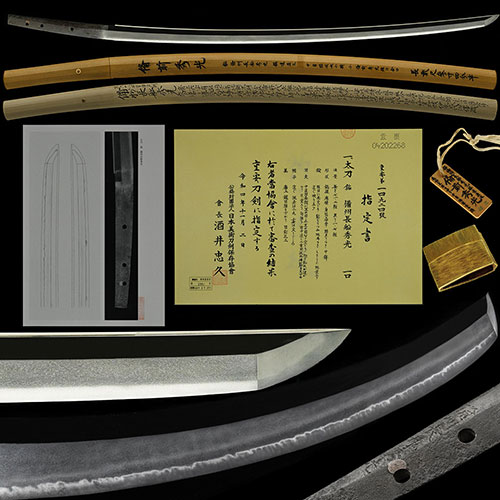

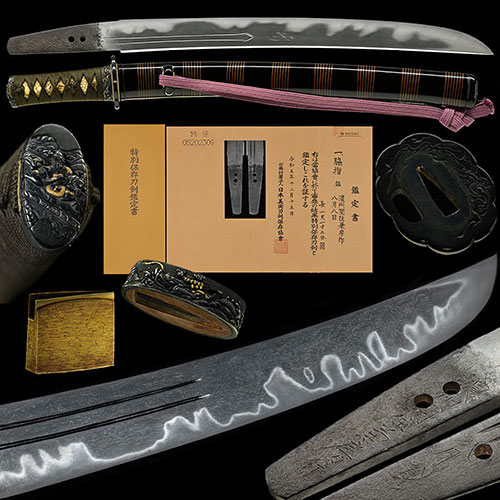

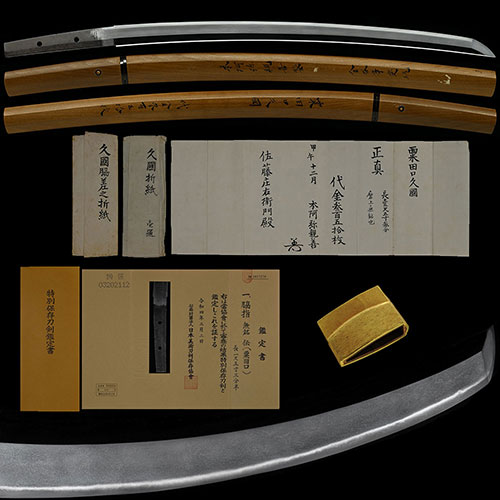

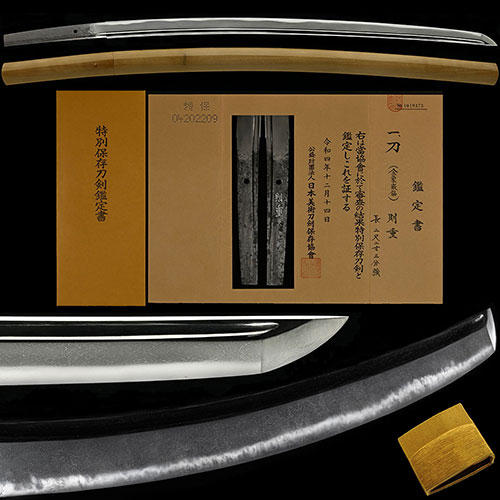

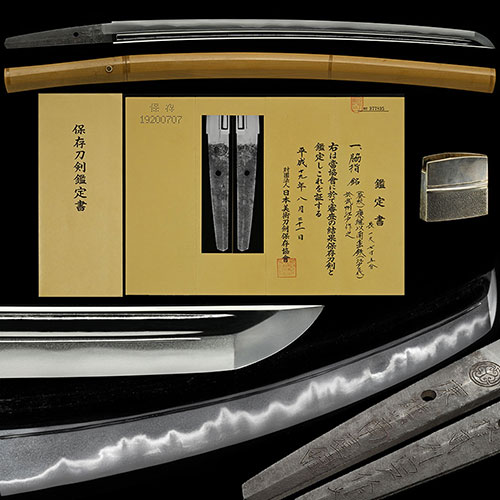

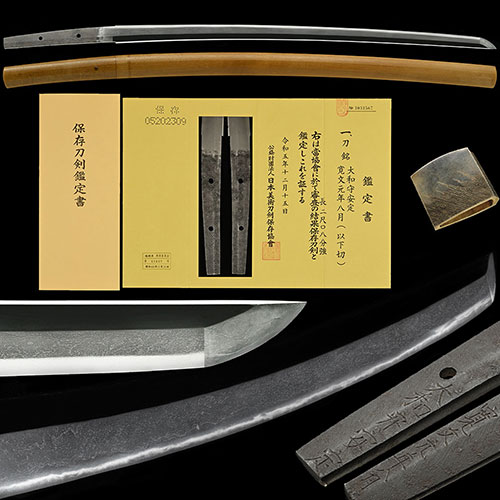

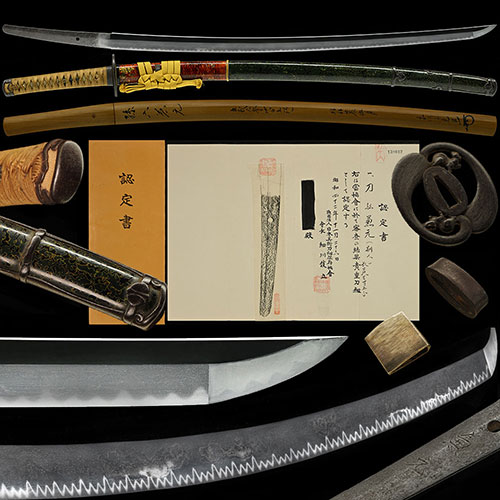

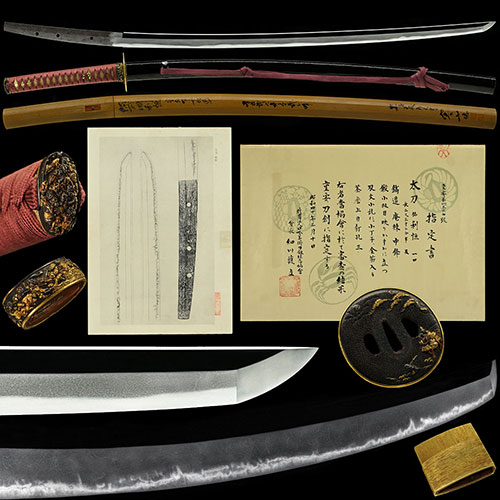

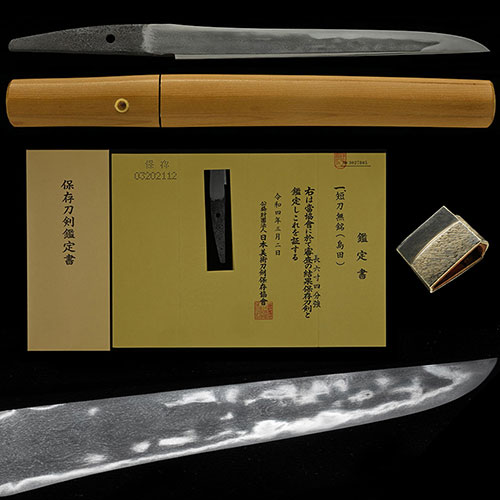

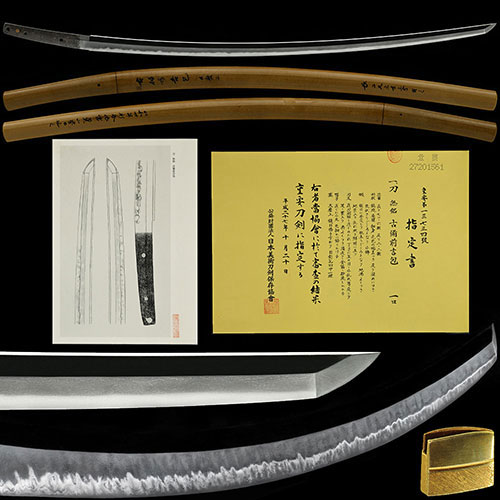

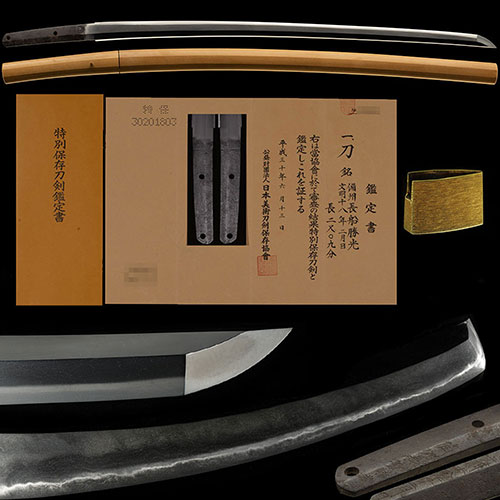

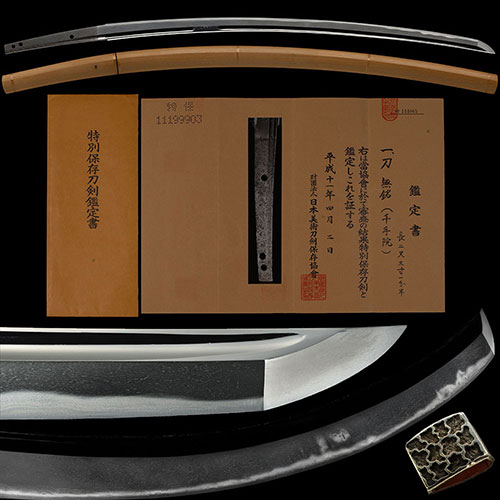

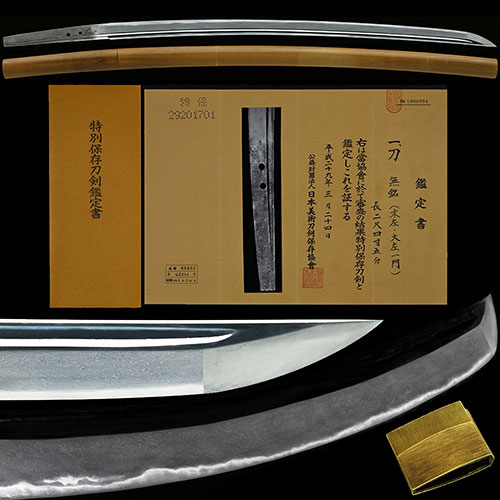

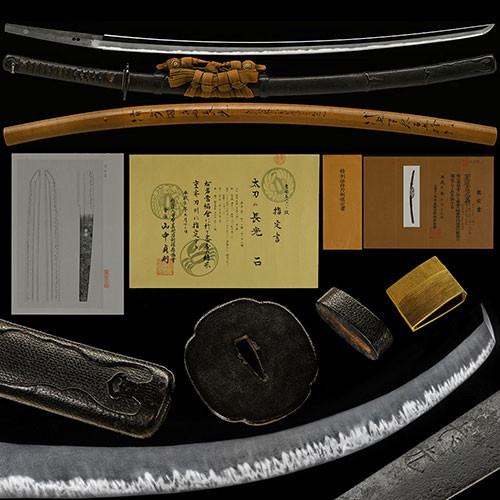

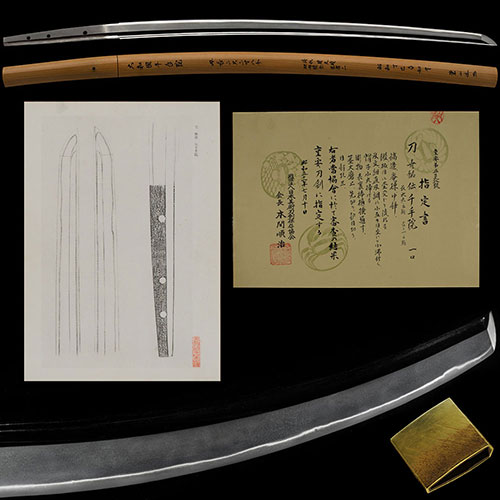

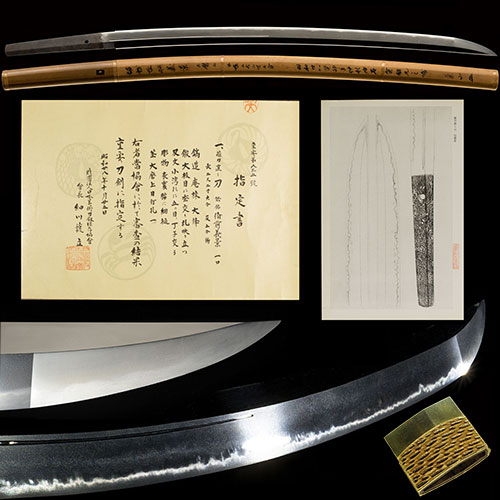

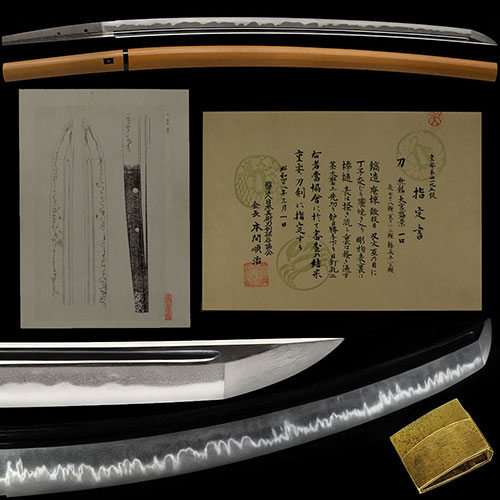

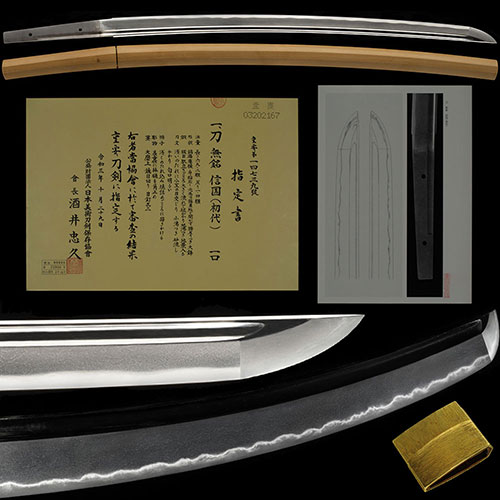

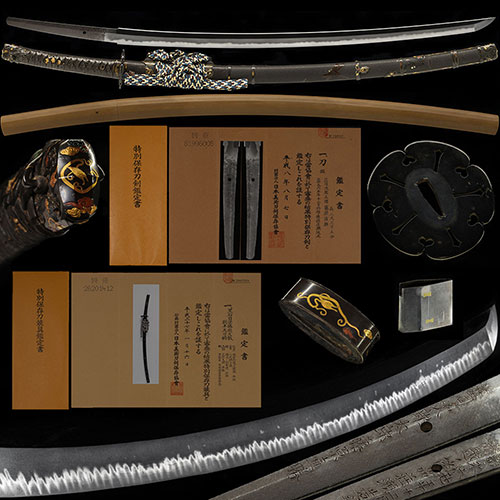

繁慶 葵紋透金無垢ハバキ ひじき肌に金筋沸筋砂流し頻りに掛り沸匂深く明るく冴える生茎傑作 二尺三寸Katana Hankei Aoimon Sukashi Kinmuku habaki, Hijiki-hada, Kinsuji, Niesuji and Sunagashi entered frequently, Nie-Nioi entered deep, bright and clear, Ubu-Nakago masterpiece 69.6cm

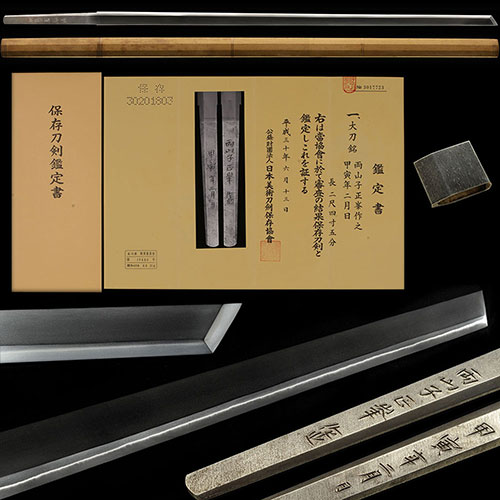

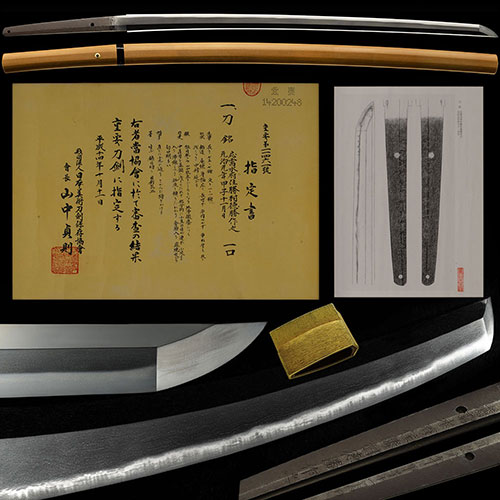

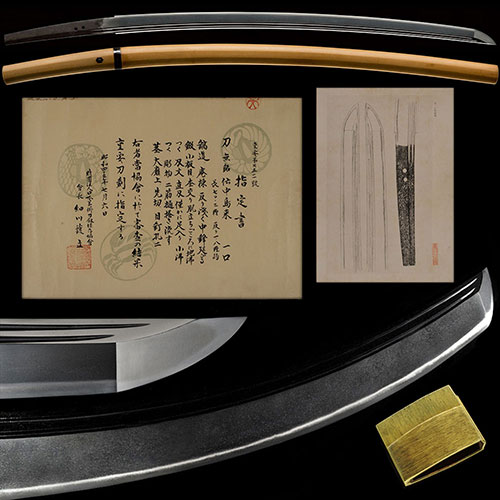

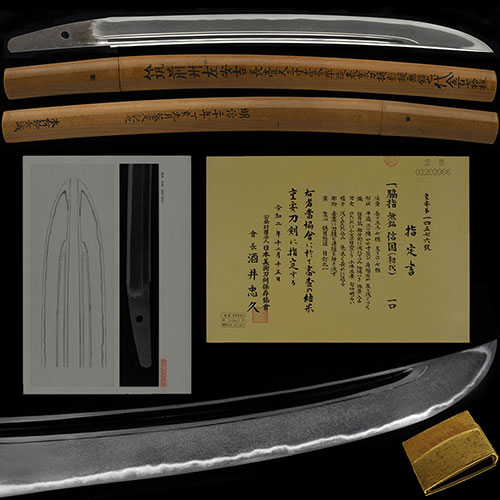

表銘 繁慶

-

刃長

69.6cm

( 二尺三寸)

-

反り

1.1cm

-

元幅

3.0cm

-

先幅

2.0cm

-

元重

0.60cm

-

鎬厚

0.62cm

-

先重

0.62cm

-

鋒長

3.5cm

-

茎長

19.2cm

-

重量

682g

- 姿

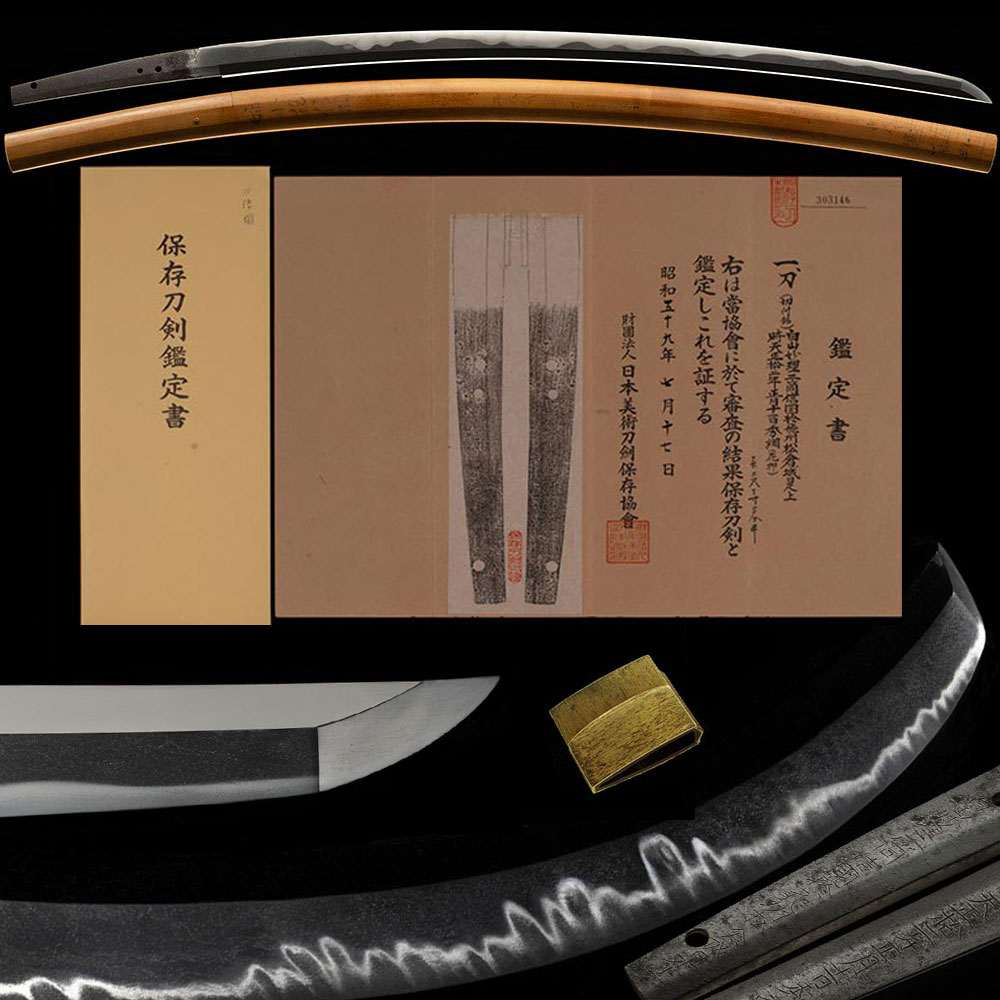

- 板目肌に、流れ肌交じり、地沸厚くつき、地景入り、鉄冴える。

- 鍛

- 板目肌に杢目交じり、地沸微塵につき、地景入り、乱れ映り立つ

※こちらの画像はタップ/クリックで拡大表示され、横スクロールで全体をご覧いただけます。

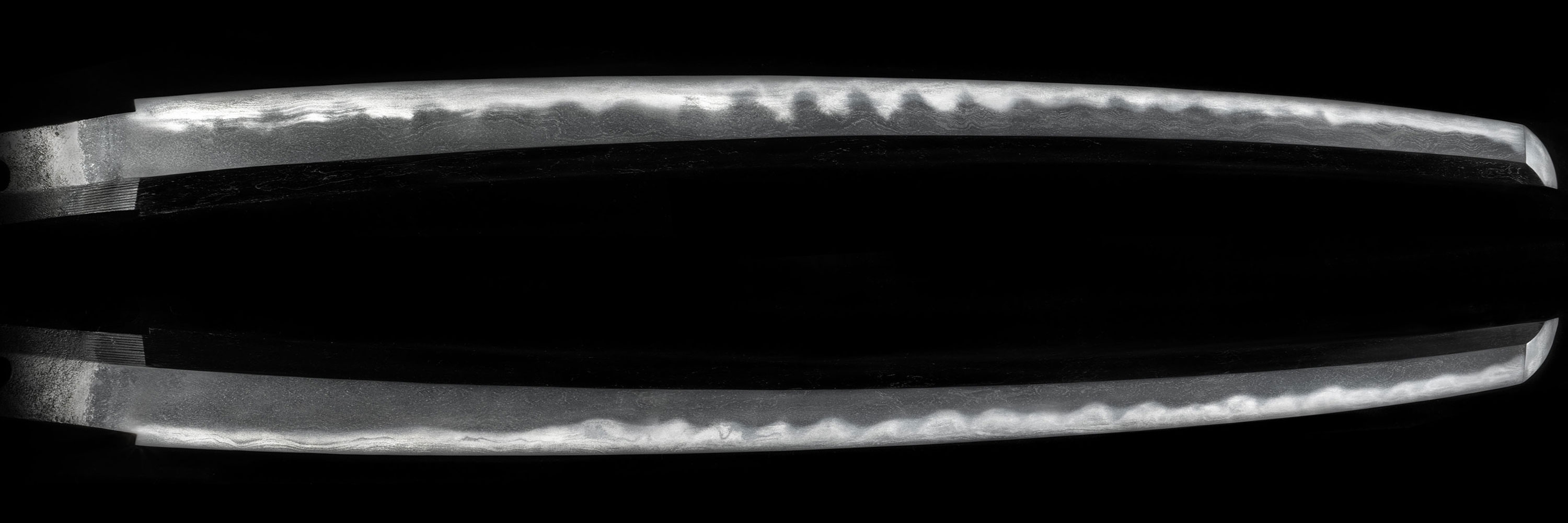

- 刃文

- のたれて、互の目に、丁子刃交じり、湯走り・飛び焼き頻りに掛かり、足・葉頻りに入り、沸深くよくつき、金筋・沸筋・砂流し幾重にも頻りに掛かり、匂深く、匂口明るく冴える。

※こちらの画像はタップ/クリックで拡大表示され、横スクロールで全体をご覧いただけます。

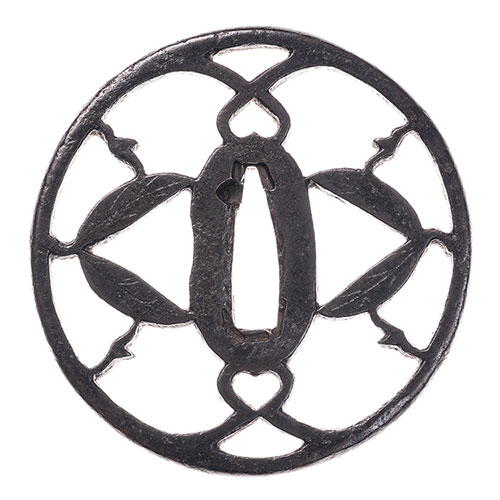

繁慶は、通称を野田善四郎清堯といい、生国は三河で、鉄砲鍛冶を家業とし、家康に付き従い江戸へ上り、日本橋鉄砲町居住の鉄砲師胝(あかがり)宗八郎に師事し、さらに鉄砲師としての腕を磨いた。その後、隠居した家康と共に駿府へ移り、この時に刀を造り始めたと云われ、家康没後は、再び鉄砲町へ戻り、二代将軍秀忠に仕え、刀は繁慶銘で鉄砲は清堯銘で鍛造している。初代康継とほぼ時代を同じくし、江戸鍛冶の先駆者である。新刀最上作。この刀は、三つ棟となり、茎は薬研形に鑢が表大筋違・裏逆大筋違となり、銘は太鏨の繁慶独特のもので、板目に杢目・流れ肌交じり、地沸が厚くつき、黒く地景が頻りに入る所謂ひじき肌を呈し、のたれて、互の目に丁子刃交じり、湯走り・飛び焼き頻りにかかり、沸深くよくつき、大小の沸が明るく輝き、金筋・沸筋・砂流し幾重にも頻りにかかり、刃中の働き見事で、匂深く、覇気溢れ、匂口明るく冴える傑作である。

- 茎

- 生ぶ、先薬研形、鑢目表大筋違・裏逆大筋違、目釘孔一。

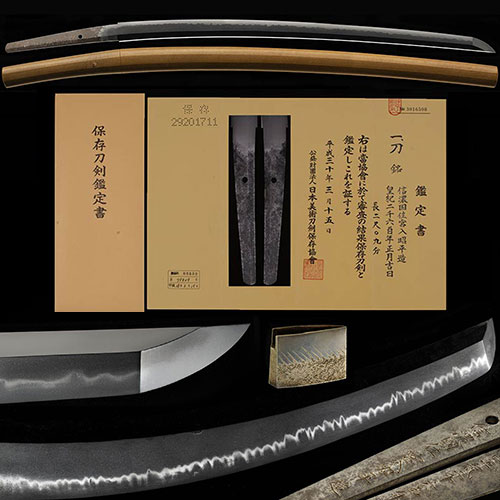

- 時代

- 江戸初期寛永頃

- 国

- 武蔵

- 茎

- 生ぶ、先薬研形、鑢目表大筋違・裏逆大筋違、目釘孔一。

※こちらの画像はタップ/クリックで拡大表示されます。

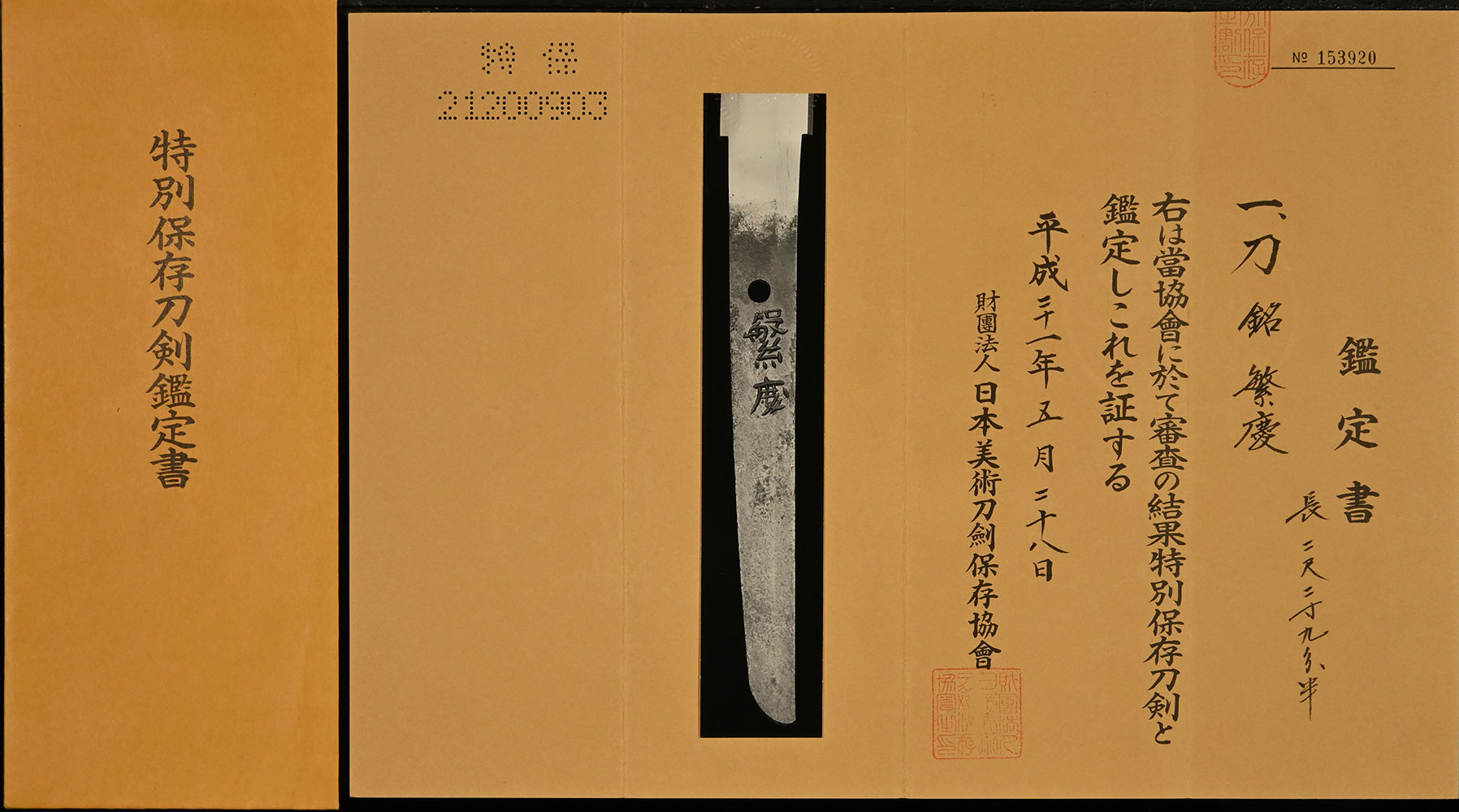

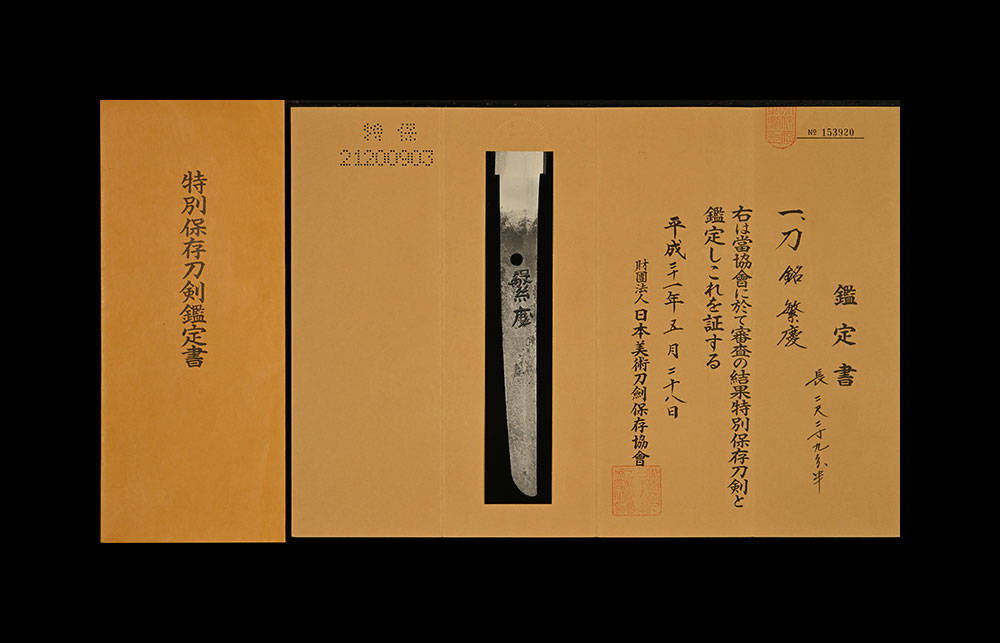

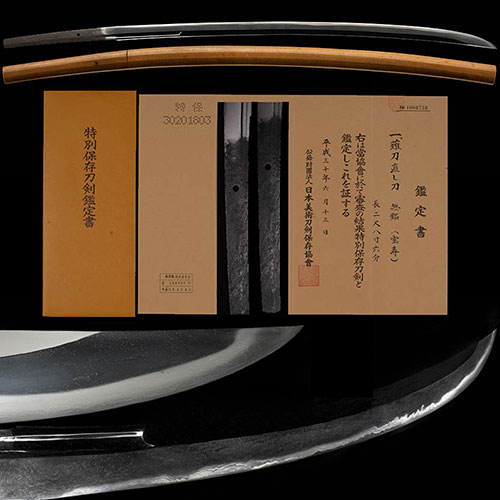

鑑定書

- 帽子

- 金筋掛り、匂深く掃きかる。

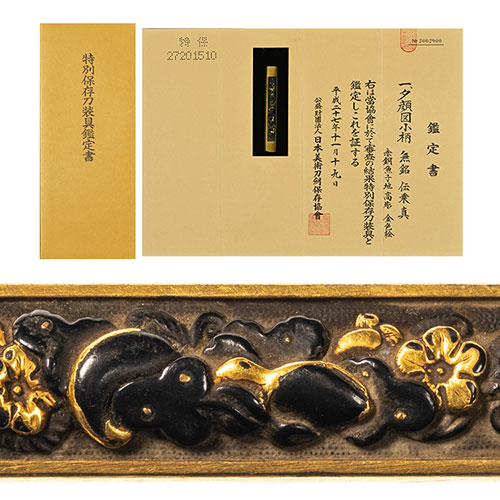

- ハバキ

- 金無垢二重葵紋透47.3g。

新着商品

-

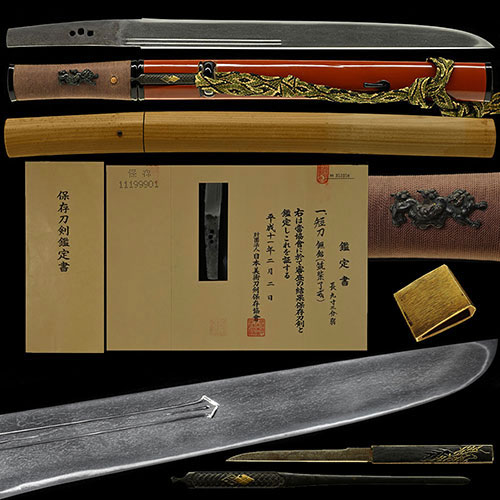

目貫保存刀装具 保存刀装具

目貫保存刀装具 保存刀装具保存刀装具 古後藤 芝刈図目貫

¥160,000 (税込)(tax included) -

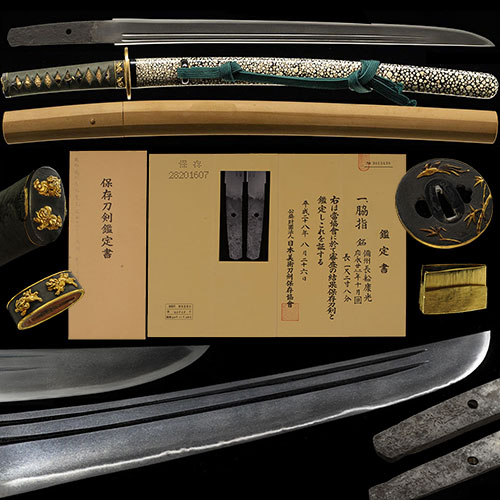

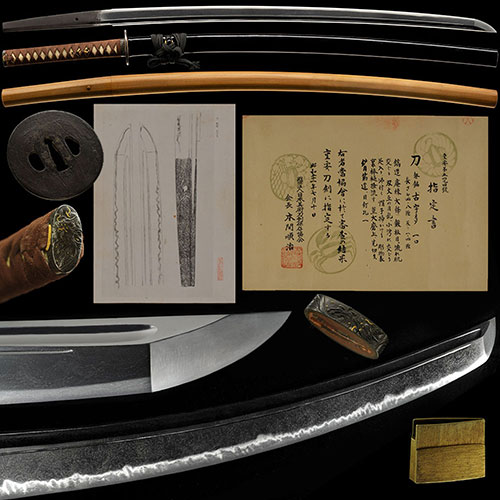

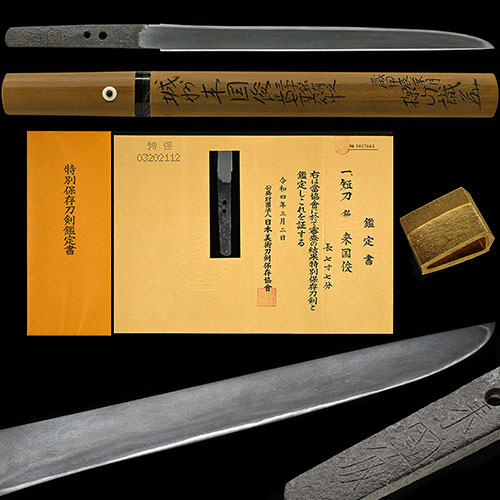

鍔 尾張特別保存刀装具 Tokubetsuhozon Tousougu

鍔 尾張特別保存刀装具 Tokubetsuhozon Tousougu特別保存刀装具 尾張 双葉雁金透鍔

¥300,000 (税込)(tax included) -

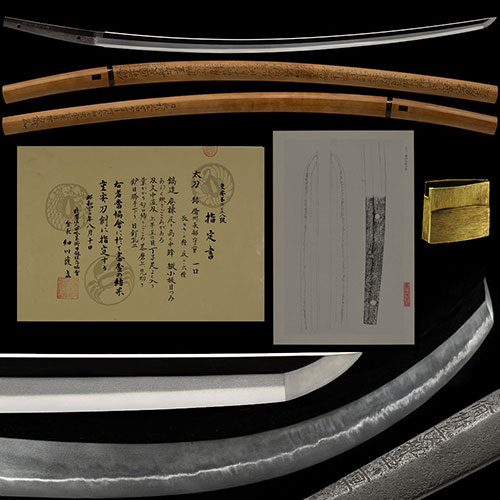

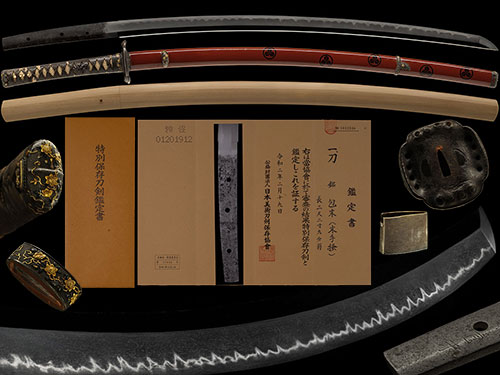

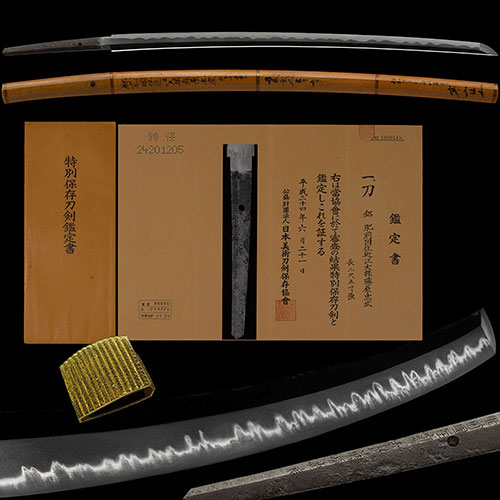

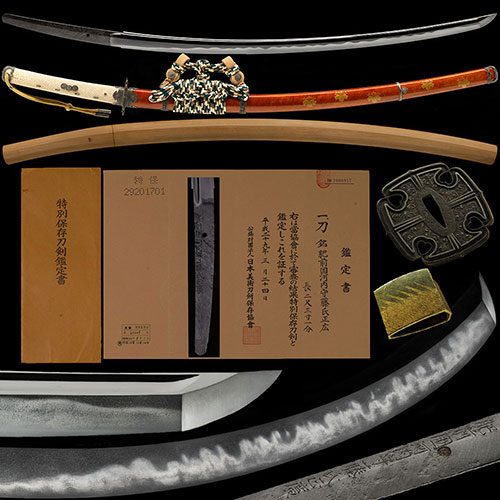

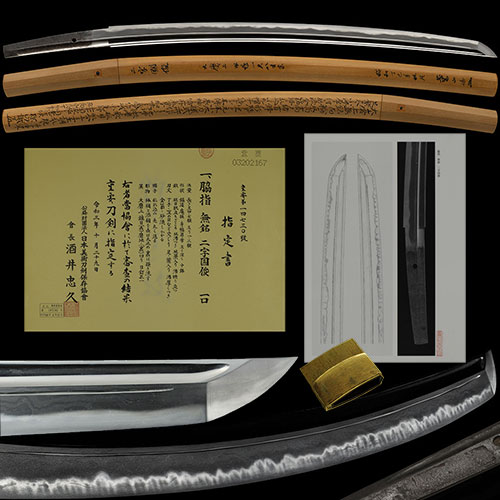

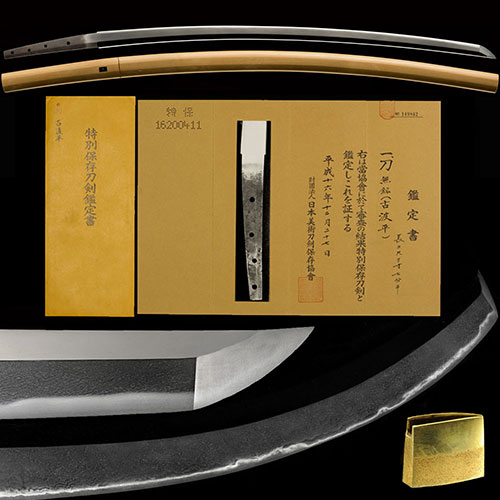

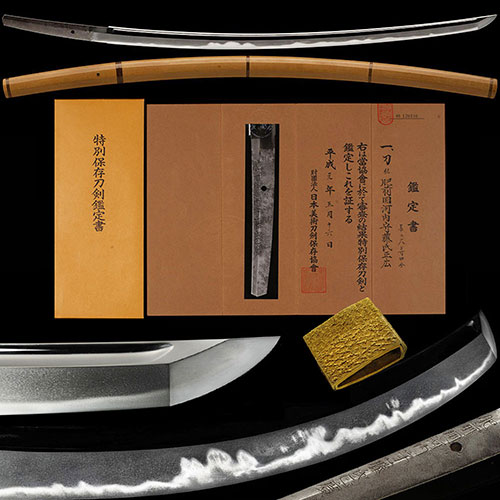

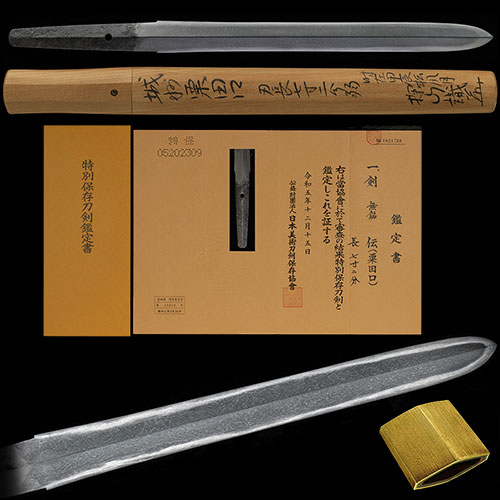

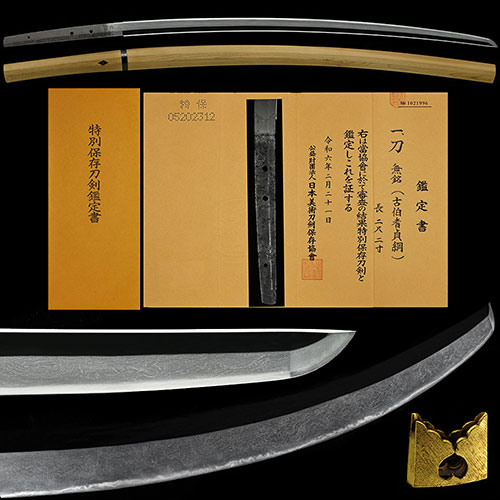

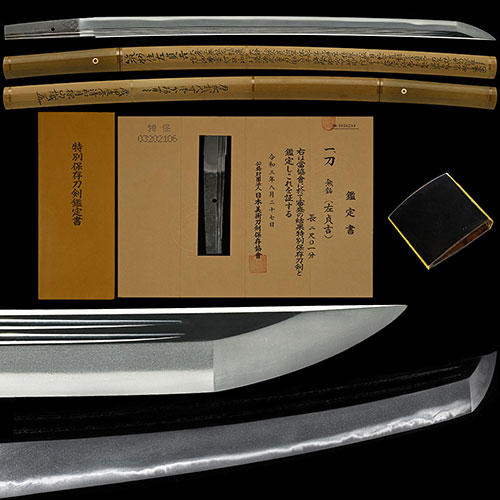

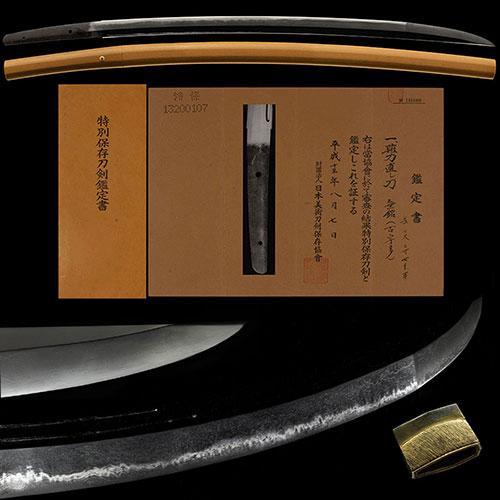

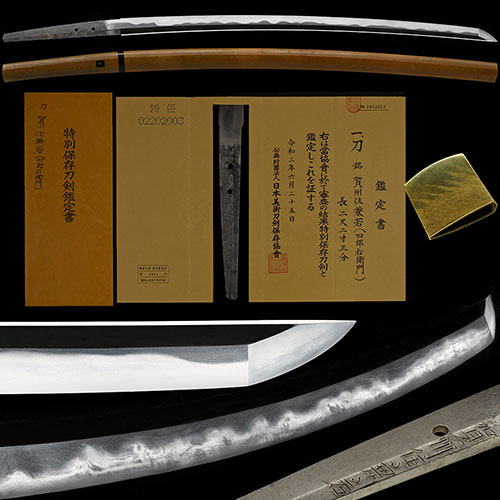

刀特別保存刀剣 特別保存刀剣

刀特別保存刀剣 特別保存刀剣賀州住兼若 二代又助 逆丁子華やかに乱れ飛び焼き逆足葉頻りに入り沸匂深く地刃明るく冴える傑作 二尺一寸

¥1,350,000 (税込)(tax included) -

目貫特別保存刀装具 特別保存刀装具

目貫特別保存刀装具 特別保存刀装具特別保存刀装具 割際端銘 光・正 鳩図金無垢目貫

¥600,000 (税込)(tax included) -

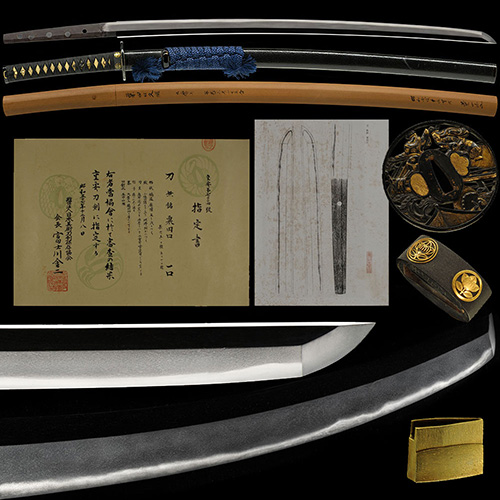

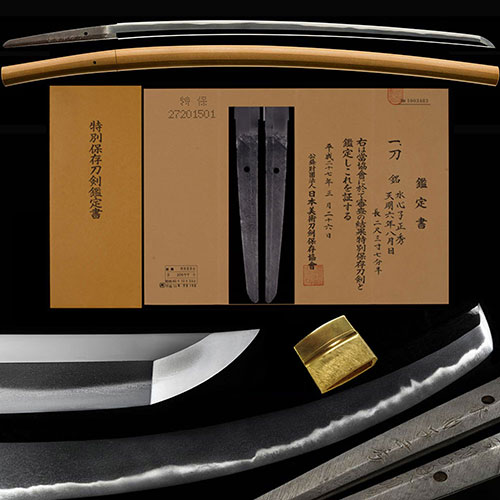

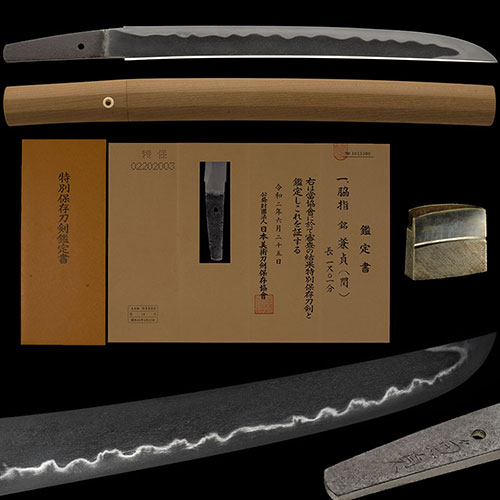

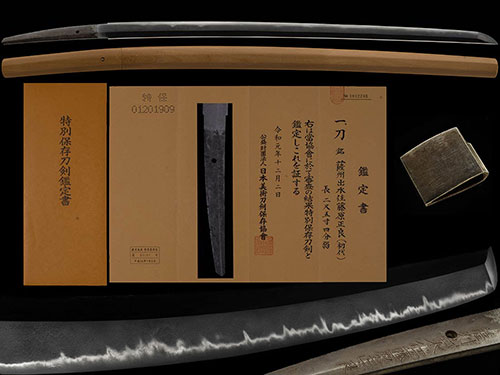

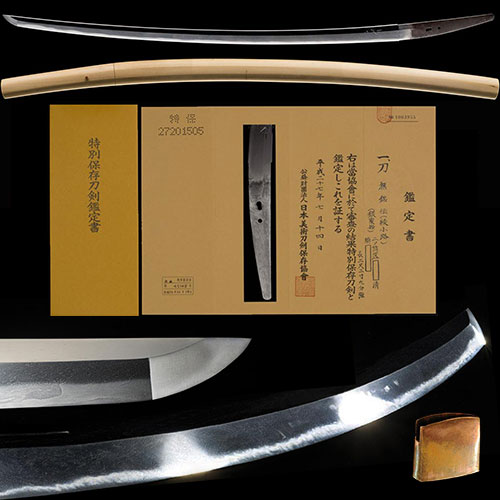

刀特別保存刀剣 Tokubesuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubesuhozon Token特別保存刀剣 新藤五国光 精良な地鉄に打ちのけ二十刃掛り小足入り細直刃地刃明るく冴える格調高い優品 二尺八分五厘

¥7,500,000 (税込)(tax included) -

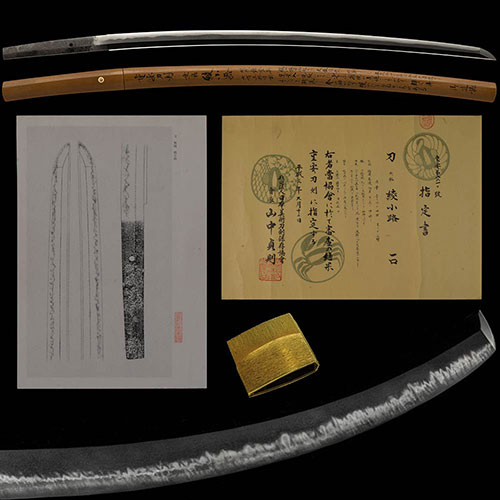

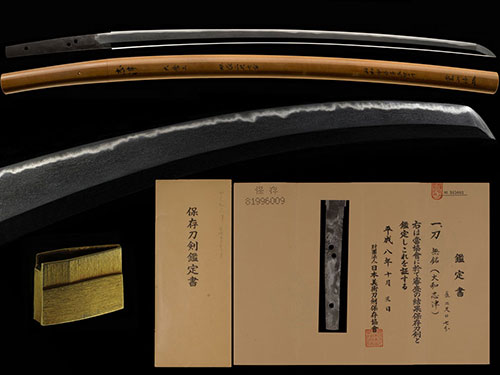

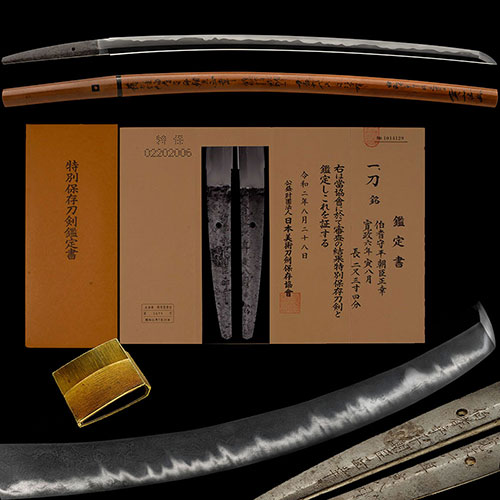

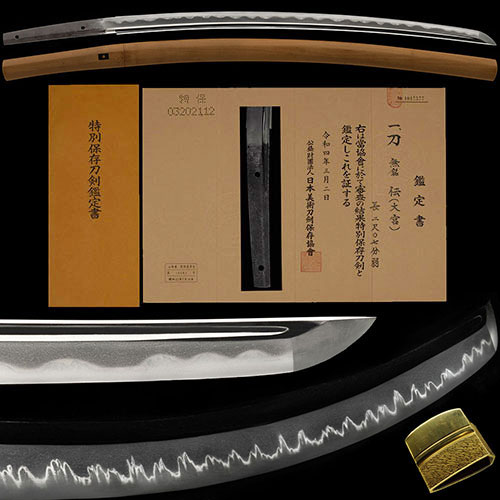

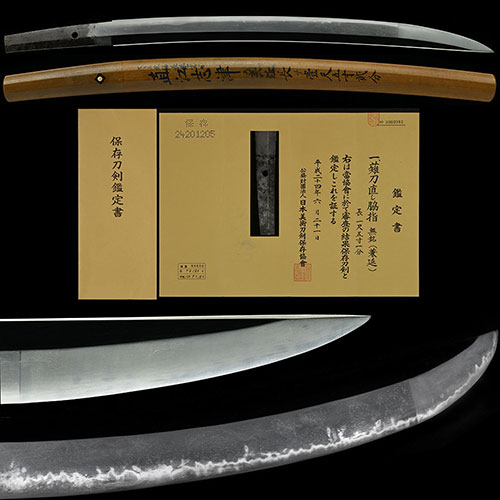

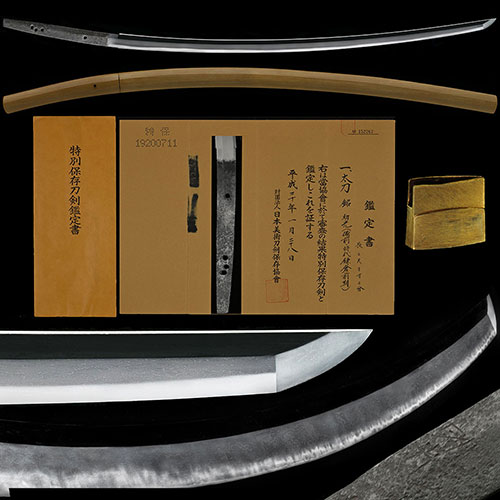

刀保存刀剣 Hozon Token

刀保存刀剣 Hozon Token保存刀剣 南紀重国 最上作 新刀屈指の名工 大小の沸が美しく輝き沸筋掛り地刃明るく冴える傑作 二尺二寸九分

¥700,000 (税込)(tax included) -

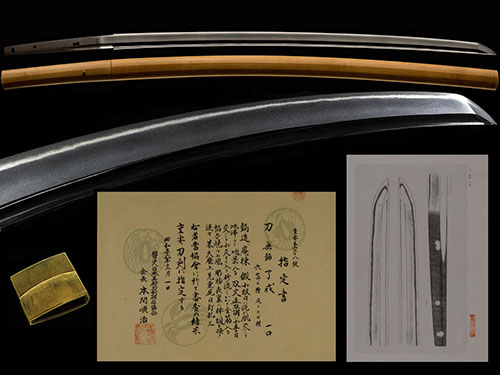

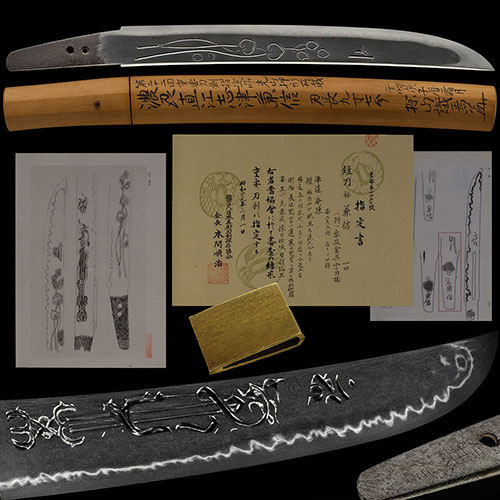

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 畠田真守 鎌倉中期弘安頃 重要候補 乱れ映り立つ精良な地鉄に丁子乱れに足葉頻りに掛る傑作 二尺一寸九分

¥2,200,000 (税込)(tax included) -

鍔 鎌倉保存刀装具 Hozon Tousougu

鍔 鎌倉保存刀装具 Hozon Tousougu鎌倉 文様散図鍔

¥270,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

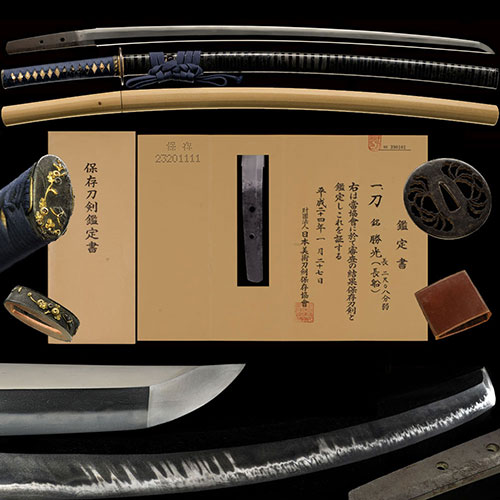

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 筒井越中守藤原輝邦入道紀充 享保八年二月吉日 刀剣美術所載 身幅3.2cm匂深い濤瀾乱れ金筋砂流し頻りに掛る傑作 二尺三寸六分

¥2,000,000 (税込)(tax included) -

小柄特別保存刀装具 Tokubetsuhozon Tousougu

小柄特別保存刀装具 Tokubetsuhozon Tousougu特別保存刀装具 乗真 夕顔図小柄

¥650,000 (税込)(tax included)

「日本刀・刀剣」の他の商品

-

刀特別保存刀剣 特別保存刀剣

刀特別保存刀剣 特別保存刀剣賀州住兼若 二代又助 逆丁子華やかに乱れ飛び焼き逆足葉頻りに入り沸匂深く地刃明るく冴える傑作 二尺一寸

¥1,350,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubesuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubesuhozon Token特別保存刀剣 新藤五国光 精良な地鉄に打ちのけ二十刃掛り小足入り細直刃地刃明るく冴える格調高い優品 二尺八分五厘

¥7,500,000 (税込)(tax included) -

刀保存刀剣 Hozon Token

刀保存刀剣 Hozon Token保存刀剣 南紀重国 最上作 新刀屈指の名工 大小の沸が美しく輝き沸筋掛り地刃明るく冴える傑作 二尺二寸九分

¥700,000 (税込)(tax included) -

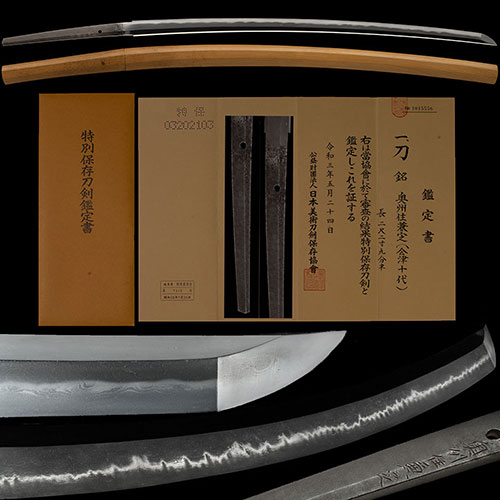

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 畠田真守 鎌倉中期弘安頃 重要候補 乱れ映り立つ精良な地鉄に丁子乱れに足葉頻りに掛る傑作 二尺一寸九分

¥2,200,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 筒井越中守藤原輝邦入道紀充 享保八年二月吉日 刀剣美術所載 身幅3.2cm匂深い濤瀾乱れ金筋砂流し頻りに掛る傑作 二尺三寸六分

¥2,000,000 (税込)(tax included) -

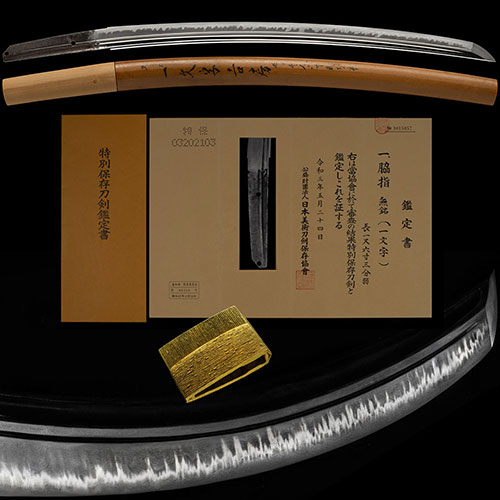

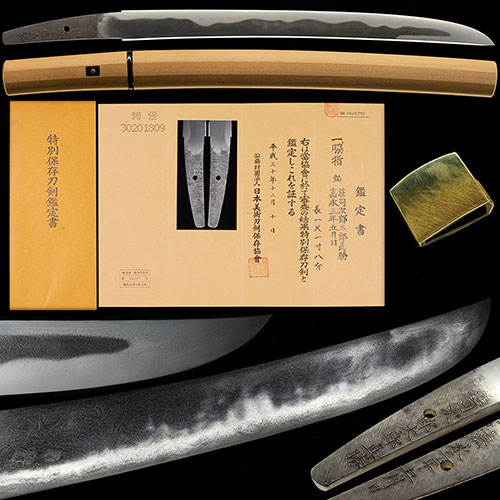

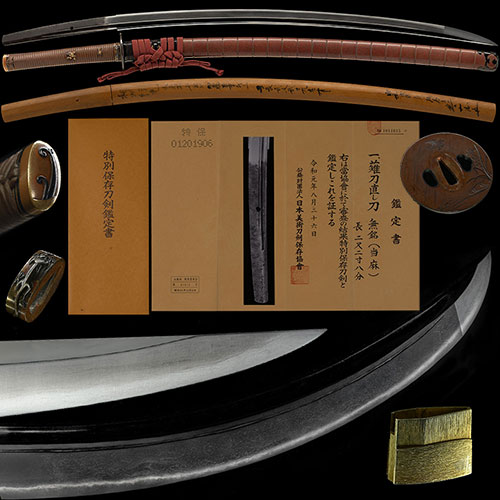

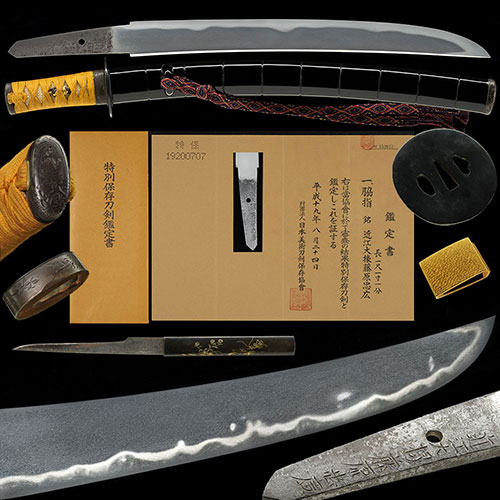

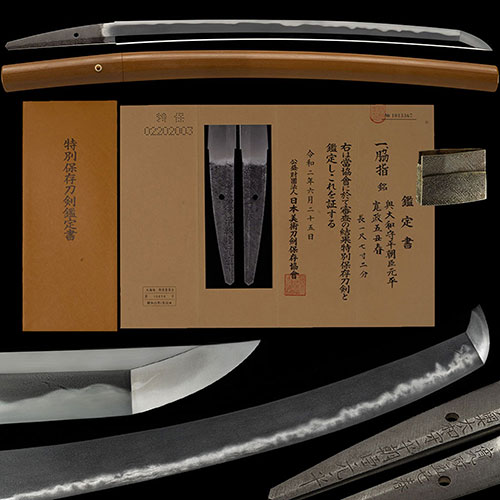

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 越中守入道紀充 宝永四年二月吉日 時代拵付 身幅3.3cm玉焼き金筋砂流し頻りに掛る覇気溢れる優品 一尺七寸七分

¥900,000 (税込)(tax included) -

刀第16回重要刀剣 16th Juyo Token

刀第16回重要刀剣 16th Juyo Token第16回重要刀剣 元重 畠田守家孫 乱れ映り立ち小丁子小乱れ逆足葉頻りに入り金筋砂流し掛る傑作 二尺三寸五分

¥6,000,000 (税込)(tax included) -

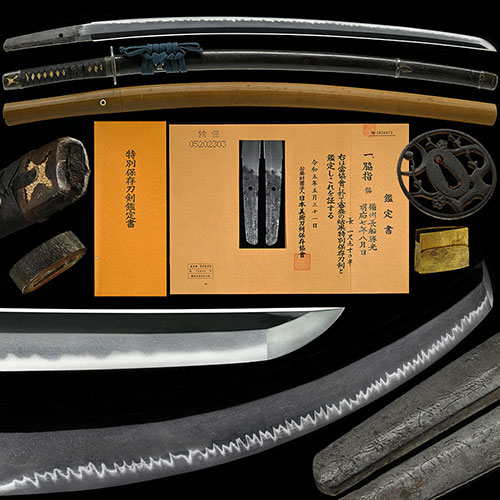

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 近江大掾藤原忠広 平造寸延 印籠刻鞘拵付 福岡747番登録 究極の小糠肌に匂深い乱刃地刃明るく冴える傑作 一尺一寸一

¥1,300,000 (税込)(tax included) -

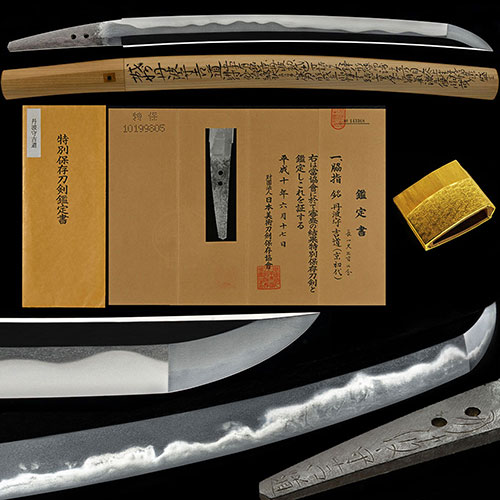

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 丹波守吉道 京初代 沸匂深い簾刃湯走り飛び焼き掛り地刃明るく冴える重厚で覇気溢れる最高傑作 一尺三寸二分

¥1,500,000 (税込)(tax included) -

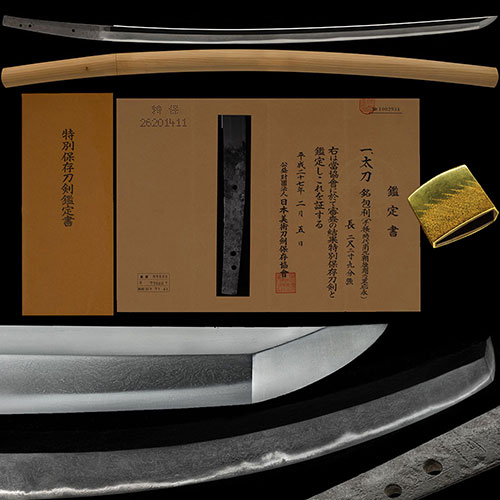

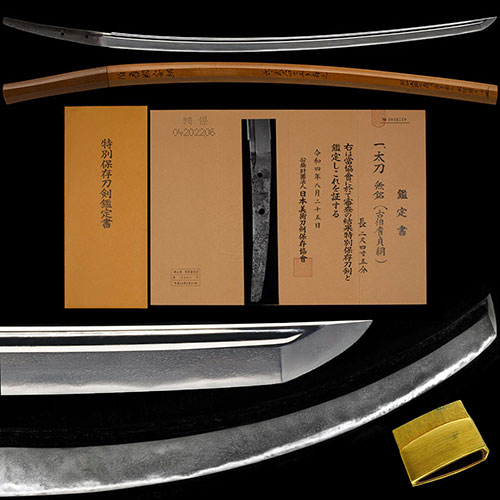

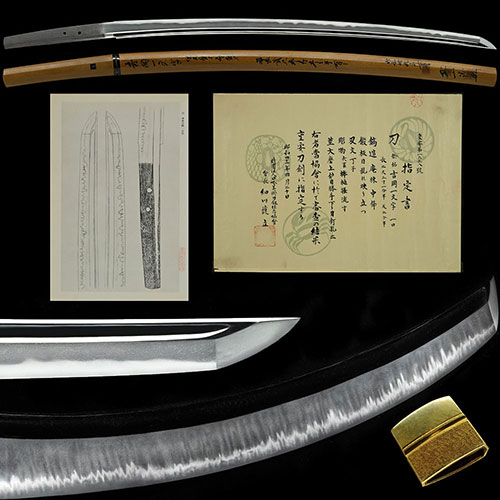

太刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

太刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 太刀 大隅俊平作 昭和六十一年五月五日 人間国宝 身幅3.4cm重量1.1kg青江写し傑作 二尺六寸三分

¥3,500,000 (税込)(tax included) -

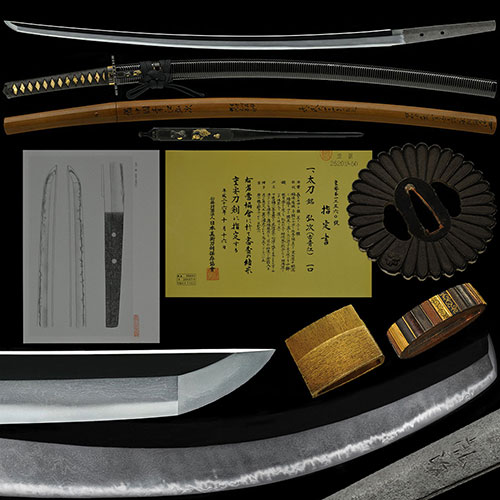

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 津田近江守助直 貞享三年八月日 助広高弟 身幅3.3cmのたれに足頻りに入り地刃明るく冴える傑作 一尺八寸二分

¥1,350,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 備州長船祐定 天正四年八月日 湯走り飛び焼き二十刃頻りに掛る覇気溢れる優品 二尺三寸

¥1,350,000 (税込)(tax included) -

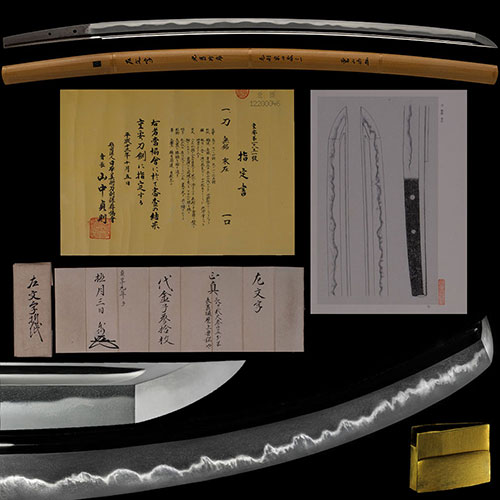

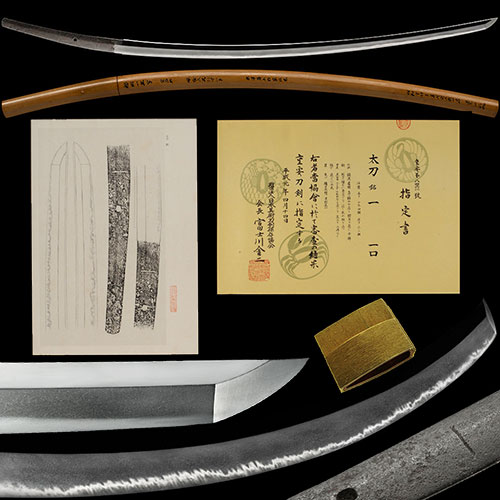

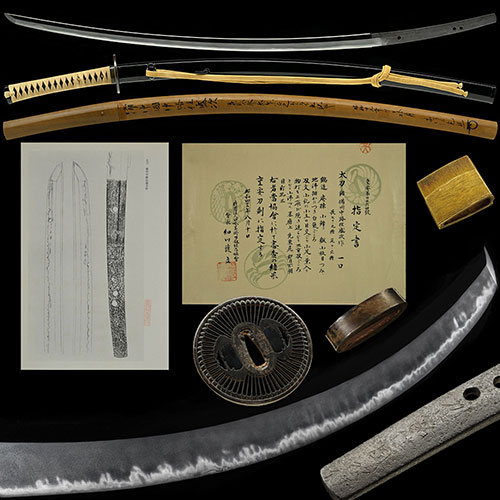

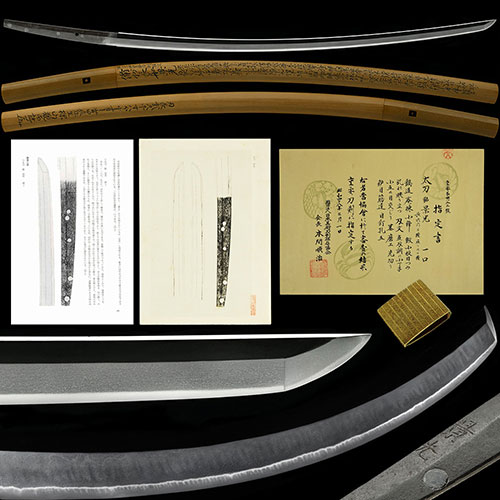

太刀第64回重要刀剣 64th Juyo token

太刀第64回重要刀剣 64th Juyo token重要刀剣 銘 吉房 福岡一文字筆頭工 特重候補 時代打刀拵付 働き豊かで重厚なる味わいを醸成する屈指の最高傑作 二尺三寸六分

¥0 (税込)(tax included) -

太刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

太刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 宝寿 生ぶ茎太刀 鎌倉時代 身幅3.3cm映り立ち小足葉金筋砂流し頻りに掛る古雅で覇気溢れる傑作 二尺六寸七分

¥3,200,000 (税込)(tax included) -

太刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

太刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 生茎太刀 古伯耆貞綱 安綱孫 平安後期元暦頃 映り立ち肌立つ地鉄に焼き落とし小乱れ金筋掛る古雅な名品 ニ尺四寸五分

¥6,800,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 兼元 鎬にまで掛かる華やかな三本杉乱れ映り立ち金筋砂流し幾重にも頻りに掛かる優品 二尺二寸一分

¥1,800,000 (税込)(tax included) -

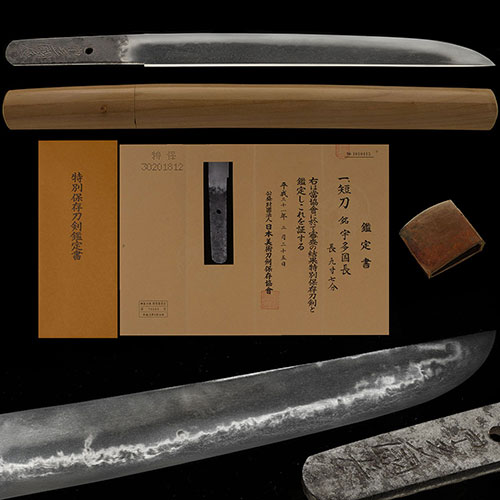

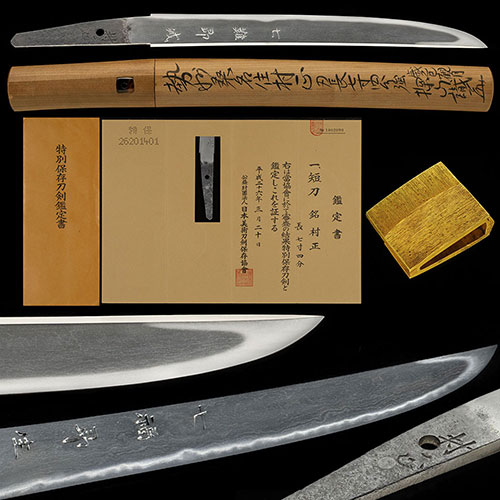

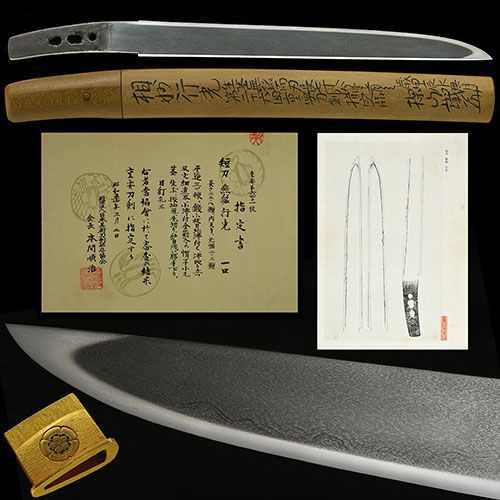

短刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

短刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 兼元 天文頃 時代合口拵付 池田家伝来 孫六 乱れ映り立ち互の目金筋掛り匂口明るく冴える冠落し名品 七寸一分

¥1,200,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 粟田口国安 後鳥羽院御番鍛治 重要候補 梨子地肌に湯走り飛び焼き金筋砂流し頻りに掛る格調高い傑作 二尺四寸一分

¥6,700,000 (税込)(tax included) -

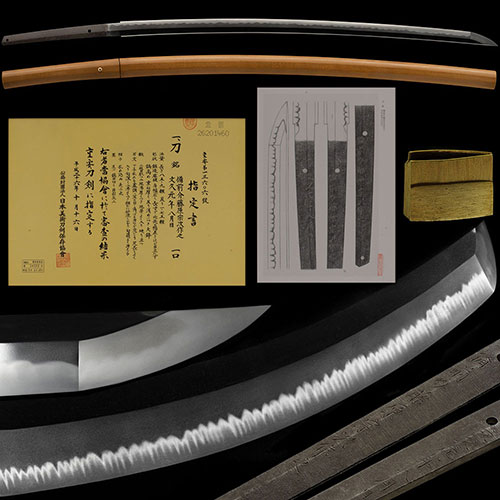

太刀第10回重要刀剣 10th Juyo Token

太刀第10回重要刀剣 10th Juyo Token第10回重要刀剣 定利 鎌倉前期綾小路 生茎の優美な太刀姿に金筋砂流し頻りに掛り匂口明るく冴える傑作 二尺四寸

¥7,700,000 (税込)(tax included) -

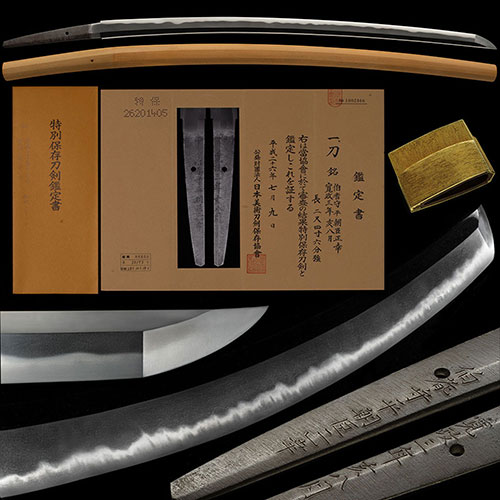

刀第55回重要刀剣 55th Juyo Token

刀第55回重要刀剣 55th Juyo Token重要刀剣 肥前国住陸奥守忠吉 究極に美しい精緻な小糠肌に華やかな互の目丁子地刃明るく冴える最高傑作 二尺四寸八分

¥0 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token刀 綾小路 定利 杢目肌美しい地鉄に足葉飛び焼き頻りに掛る古雅な名品 二尺四寸二分

¥3,800,000 (税込)(tax included) -

刀保存刀剣 Hozon Token

刀保存刀剣 Hozon Token保存刀剣 月山 南北朝から室町時代 究極の綾杉肌湯走り二十刃掛り金筋砂流し掛る名品 二尺五分

¥850,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 古備前 鎌倉初期 乱れ映り立ち小乱れ小丁子足葉頻りに入り金筋砂流し掛る名品 二尺五寸四分

¥3,800,000 (税込)(tax included) -

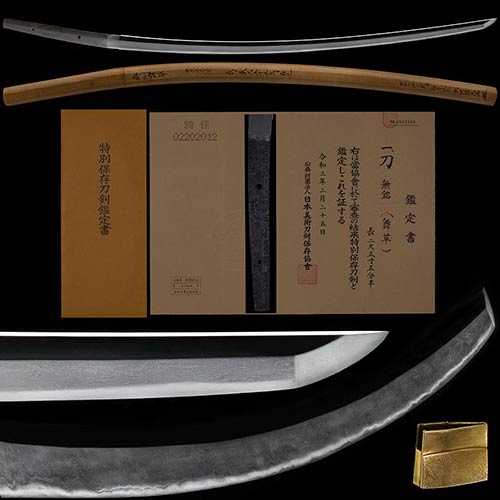

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 正真作 金房派祖 永正頃 身幅3.3cm直刃調小互の目交じり金筋砂流し頻りに掛る優品 一尺四寸四分

¥550,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 備前国住長船清光 永禄六年八月日 打刀拵付 直刃調湯走り飛び焼き掛り小足葉頻りに入り金筋砂流し掛る優品 二尺一寸九分

¥1,800,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token内外特別保存 粟田口近江守忠綱 亀甲唐草繋文刻鞘太刀拵付 内外重要候補 互の目丁子傑作 二尺四寸二

¥4,500,000 (税込)(tax included) -

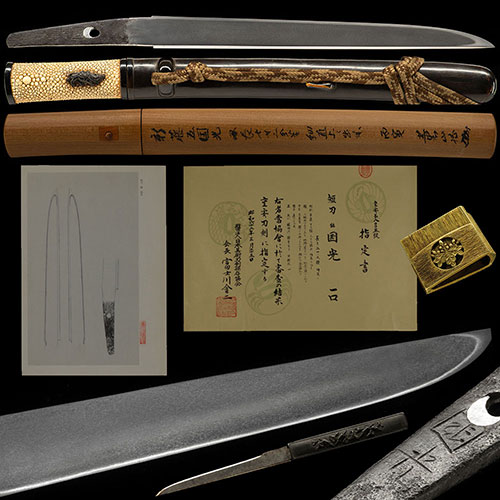

太刀第35回重要刀剣 35th Juyo Token

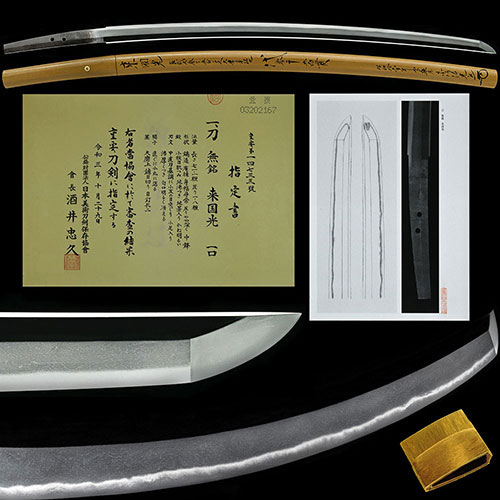

太刀第35回重要刀剣 35th Juyo Token第35回重要刀剣 銘 来国光 地景入る美しい地鉄に映り立ち長金筋頻りに輝く地刃冴える格調高い優品 二尺六分

¥0 (税込)(tax included) -

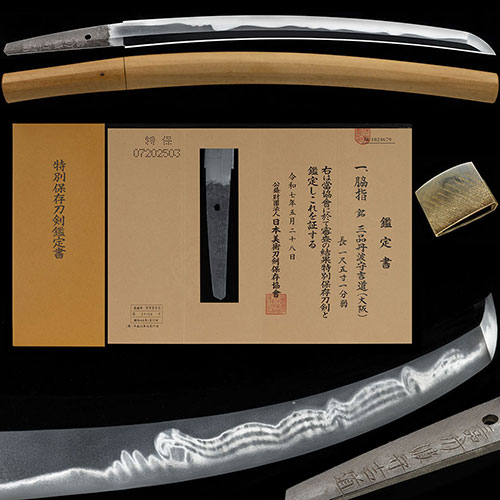

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 丹波守吉道 大阪初代 身幅3.3cm幾重にも縞掛る究極の簾刃 精良な地鉄に地刃冴える最高傑作 一尺五寸一分

¥850,000 (税込)(tax included) -

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 筑前住源信国吉包 華やかな丁子乱れ金筋砂流し稲妻幾重にも頻りに掛り匂口明るく冴える優品 一尺七寸五分

¥600,000 (税込)(tax included) -

脇差保存刀剣 Hozon Token

脇差保存刀剣 Hozon Token保存刀剣 銘 久光 長船 保存刀装具 井筒紋散鞘拵付 映り立ち腰開き互の目金筋砂流し掛る優品 一尺四寸七分

¥900,000 (税込)(tax included) -

刀第19回重要刀剣 19th Juyo Token

刀第19回重要刀剣 19th Juyo Token重要刀剣 則重 正宗兄弟子 最上作 究極の松皮肌に乱れ映り立ち沸匂深く地刃明るく冴える傑作 二尺二寸九分

¥0 (税込)(tax included) -

刀保存刀剣 Hozon Token

刀保存刀剣 Hozon Token保存刀剣 古波平 豪壮な薙刀直し 映り立ちほつれ食い違い湯走り金筋頻りに掛り匂口明るい優品 二尺四寸四分

¥1,300,000 (税込)(tax included) -

刀第62回重要刀剣 62 Juyo Token

刀第62回重要刀剣 62 Juyo Token重要刀剣 片山一文字 則房 精良な地鉄に乱れ映り立ち華やかな逆丁子匂口明るく冴える傑作 時代打刀拵付 二尺三寸一分

¥7,500,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 菊紋 伊賀守藤原金道 二代 延宝頃 冴えた地鉄に華やかな丁子刃足葉頻りに入り沸筋掛る優品 二尺三寸一分

¥1,300,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token之定銘 和泉守兼定 重要候補 華やかな互の目金筋掛り地刃明るく冴える傑作 千葉大名登録 二尺三寸八分

¥5,500,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 大和守吉道 新刀上作 簾刃頻りに沸付き沸筋掛り匂深く地刃冴え渡り覇気溢れる傑作 二尺三寸四分

¥900,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 延寿 鎌倉後期 約700年前 来国行孫 白け映り立ち匂口締まりごころの中直刃小足入る優品 時代拵付 二尺二寸五分

¥1,300,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 長船義景 身幅3.4cm 重要候補 乱れ映り立ち互の目に丁子蛙子丁子交じり金筋砂流し掛る相伝備前大鋒名品 二尺三寸

¥2,000,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 大和守安定 沖田総司愛刀 焼きの深い互の目丁子に足よく入り金筋砂流し掛り匂深く地刃明るく冴える傑作 二尺三寸一分

¥2,600,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 古伯耆貞綱 安綱孫 平安後期元暦頃 盛んに沸付き小乱れに湯走り飛び焼き頻りに掛り金筋砂流し掛る健全優品 二尺三寸九分

¥6,500,000 (税込)(tax included) -

脇差保存刀剣 Hozon Token

脇差保存刀剣 Hozon Token保存刀剣 末左 南北朝時代 身幅3.2cm豪壮な薙刀直し 黒く精良な地鉄に映り立ち金筋沸筋掛る名品 総四分一金具拵付 一尺五寸四分

¥750,000 (税込)(tax included) -

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 藤正 村正洒落銘 タナゴ腹茎 のたれに互の目交じり表裏揃う典型作 金筋砂流し掛り地刃明るく冴える優品 一尺

¥6,000,000 (税込)(tax included) -

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 大和守安定 身幅3.3cm 新刀上作 沖田総司愛刀 精良な地鉄に互の目丁子足よく入り地刃明るく冴える傑作 一尺七寸二分

¥1,200,000 (税込)(tax included) -

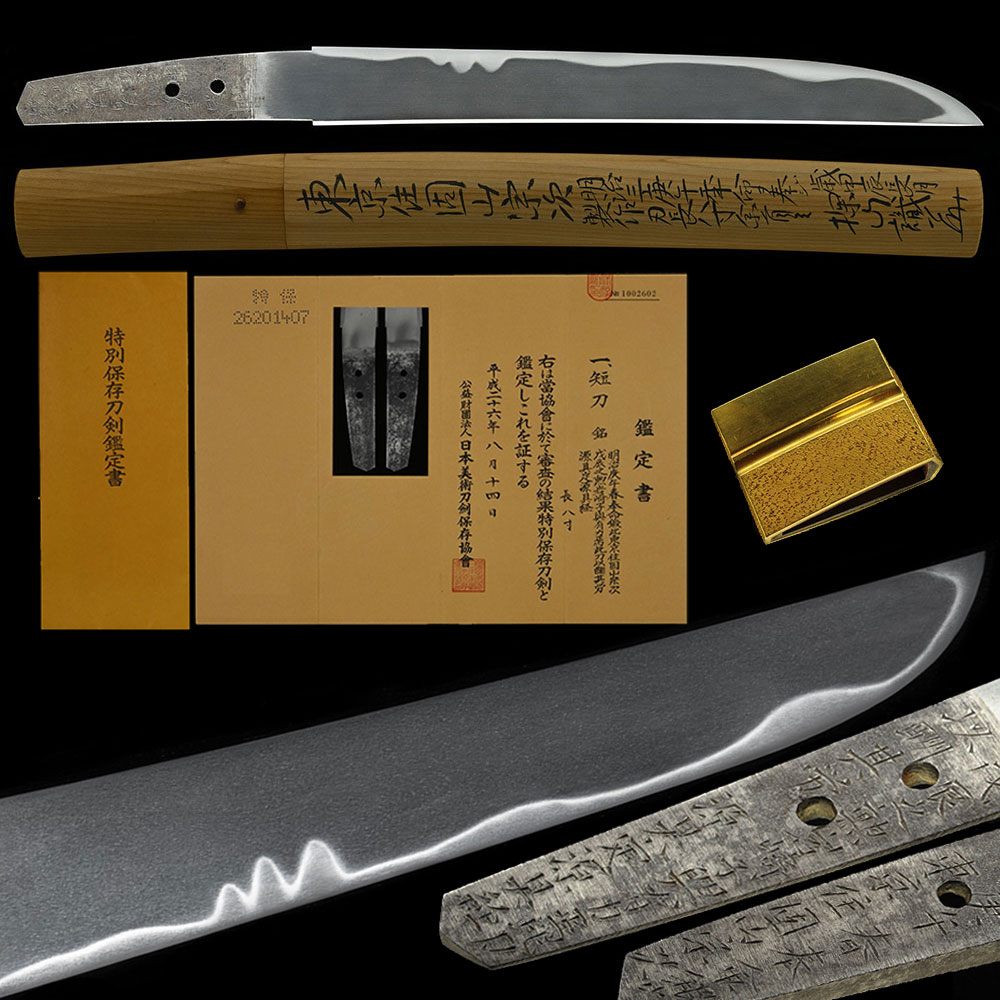

短刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

短刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 初代兼若 越中守藤原高平 寛永三年二月日 平造短刀 食い違い二十刃金筋頻りに掛り匂深く地刃明るく冴える傑作 九寸一分

¥1,200,000 (税込)(tax included) -

短刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

短刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 相州正広 寸延短刀 広光門 南北朝時代 身幅3.1cm華やかな皆焼に金筋砂流し頻りに掛る沸匂深く地刃明るく冴える傑作 一尺二寸五分

¥650,000 (税込)(tax included) -

刀保存刀剣 Hozon Token

刀保存刀剣 Hozon Token保存刀剣 銘 正真(千子)初代村正弟 室町中期永正頃 映り立ち飛び焼き金筋砂流し掛り地刃明るく冴え渡る健全傑作刀 二尺三寸

¥3,800,000 (税込)(tax included) -

短刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

短刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 村正 二代傑作短刀 重要候補 タナゴ腹茎 精良な地鉄に足葉入り金筋砂流し頻りに掛る 田野辺先生鞘書 金無垢ハバキ 七寸四分

¥0 (税込)(tax included) -

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 和泉守藤原兼重 虎徹師 宮本武蔵愛刀 地刃冴え沸筋砂流し頻りに掛り覇気溢れる傑作 時代拵付 一尺三寸一分

¥700,000 (税込)(tax included) -

短刀保存刀剣 Hozon Token

短刀保存刀剣 Hozon Token保存刀剣 銘 越州住千代鶴 内反り短刀 黒く輝く地景頻りに入り湯走り飛び焼き頻りに掛り金筋頻りに掛る優品 七寸二分

¥380,000 (税込)(tax included) -

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣井上真改 菊紋 寛文十三年八月日 金筋長く頻りに掛り沸匂深く地刃冴え渡る傑作一尺七寸七分

¥3,600,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 刀 大宮 盛景 南北朝貞治頃 約660年前 華やかな互の目丁子匂口明るい優品 ニ尺七分

¥1,100,000 (税込)(tax included) -

太刀第55回重要刀剣 55th Juyo Token

太刀第55回重要刀剣 55th Juyo Token重要刀剣 銘 助包 古備前生ぶ茎太刀 平安末期元暦頃 小丁子小乱れ足葉頻りに入り金筋掛る古雅で超健全な傑作刀 二尺三寸一分

¥0 (税込)(tax included) -

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 虎徹 長曽祢興里 初期奥里銘 身幅3.3cm 匂深く地刃明るく冴える傑作 時代金梨子地塗鞘拵付 一尺七寸四分

¥0 (税込)(tax included) -

刀第67回 重要刀剣 67th Juyo Token

刀第67回 重要刀剣 67th Juyo Token来国光 特重候補 美しい地鉄に小足葉頻りに入り金筋砂流し頻りに掛り地刃明るく冴える格調高い傑作 二尺三寸五分

¥7,800,000 (税込)(tax included) -

太刀第35回重要刀剣 35 Juyo token

太刀第35回重要刀剣 35 Juyo token第35回重要刀剣 在銘太刀 銘 一 福岡一文字 身幅3.2cm腰反り踏ん張りつく生ぶ茎太刀文化財級名品 二尺六寸二分

¥20,000,000 (税込)(tax included) -

短刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

短刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token短刀 特別保存刀剣 大隅 俊平 昭和五十九年十二月日 人間国宝 地沸輝く精良な地鉄に金筋沸筋掛る地刃冴える傑作 八寸三分

¥1,350,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token肥前国河内守藤氏正広 大小の沸が美しく輝く匂深い大互の目乱れ最高傑作 二尺三寸四分

¥2,000,000 (税込)(tax included) -

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 備州長船康光 応永廿八年二月日 時代拵付 美しい応永肌に乱れ映り立ち腰開き互の目華やかに乱れる傑作 一尺三寸五分

¥1,300,000 (税込)(tax included) -

太刀第16回重要刀剣 Juyo Token

太刀第16回重要刀剣 Juyo Token重要刀剣 福岡一文字 生ぶ茎太刀 鎌倉初期 乱れ映り立ち焼き深く丁子華やかに乱れ金筋頻りに掛る傑作 二尺四寸七分

¥12,000,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 TokubetsuHozon Touken

刀特別保存刀剣 TokubetsuHozon Touken特別保存刀剣 真改 井上和泉守国貞 菊紋 寛文三年八月日 重要候補 精良な地鉄に丁子華やかに乱れ地刃冴える健全最高傑作 二尺五寸

¥6,000,000 (税込)(tax included) -

刀保存刀剣 Hozon Token

刀保存刀剣 Hozon Token保存刀剣 備州長船祐定 乱れ映り立ち腰開き互の目に重花風丁子交え金筋幾重にも頻りに掛る傑作 二尺一寸二分

¥900,000 (税込)(tax included) -

太刀第42回重要刀剣 Juyo Token 42th

太刀第42回重要刀剣 Juyo Token 42th重要刀剣 備州長船康光 左京亮 乱れ映り立ち華やかな腰開き互の目金筋幾重にも頻りに掛る超健全精華なる最高傑作 二尺四寸六分

¥8,500,000 (税込)(tax included) -

短刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

短刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 備前国住長船与三左衛門尉祐定作 文禄二年二月吉日 両刃造短刀地刃明るく冴え金筋砂流し頻りに掛る傑作 六寸六分

¥2,200,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 古備前吉包 平安後期 映り立ち小乱れ小足葉頻りに入り金筋掛る古雅で高い風格を醸す健全傑作刀 二尺三寸二分

¥5,000,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token備前国住長船与三左衛門尉祐定 永正八年二月日 藤代刀工辞典所載 蟹の爪掛る腰開き互の目傑作 二尺一寸八厘

¥6,000,000 (税込)(tax included) -

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 則重 金象嵌銘 正宗兄弟子 最上作 湯走り金筋幾重にも頻りに掛り地刃明るく冴える健全名品 一尺八寸四分

¥3,500,000 (税込)(tax included) -

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 川部水神子藤原正秀 文化四年八月日 沸匂深く金筋砂流し頻りに掛る華やかな皆焼最高傑作 一尺八寸三分

¥2,500,000 (税込)(tax included) -

太刀第34回重要刀剣 34th Juyo Token

太刀第34回重要刀剣 34th Juyo Token重要刀剣 助長 長光門 長光展所載 乱れ映り鮮やかに立つ美しい地鉄に直刃調匂口締りごころ地刃明るく冴える最高傑作 二尺一寸五分

¥8,000,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 手掻 鎌倉後期 重要候補 美しい地鉄に金筋幾重にも頻りに掛り地刃冴え渡る健全傑作刀 二尺二寸六分

¥1,500,000 (税込)(tax included) -

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 脇差 備州長船盛光 応永廿二二年二月日 保存刀装具 拵付 重要候補 焼き深く華やかに乱れる修理亮最高傑作 一尺七寸四分

¥3,800,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token刀 備州長船祐定 永禄十年二月日 乱れ映りたち肌立つ地鉄に小足金筋頻りに掛る直刃調傑作 二尺一寸九分

¥1,200,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 兼元 小浜酒井家伝来孫六 時代黒蝋色塗鞘打刀拵付 金筋砂流し幾重にも掛り地刃冴える三本杉典型名品 二尺三寸一分

¥2,500,000 (税込)(tax included) -

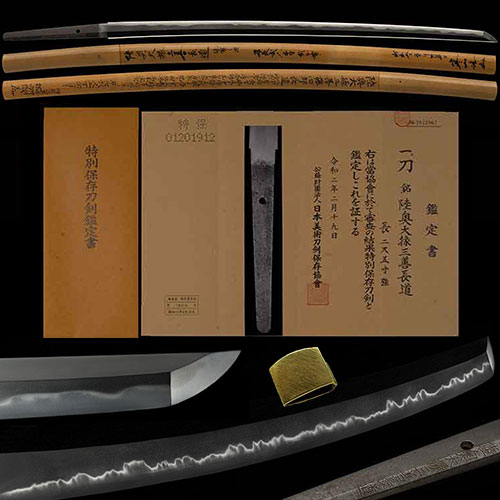

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 刀 初代 陸奥大掾三善長道 近藤勇愛刀 身幅3.2cm金筋幾重にも掛り地刃明るく冴え渡る会津虎徹傑作 ニ尺三寸

¥2,500,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣類 左貞吉 左文字子 重要候補 映り立ち沸明るく輝き金筋幾重にも頻りに掛り覇気溢れる健全名品 二尺二寸九分

¥2,500,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 当麻 鎌倉後期 足葉頻りに掛り輝く沸が深くつき金筋砂流し掛り匂口明るく冴える名品 二尺一寸八分

¥1,500,000 (税込)(tax included) -

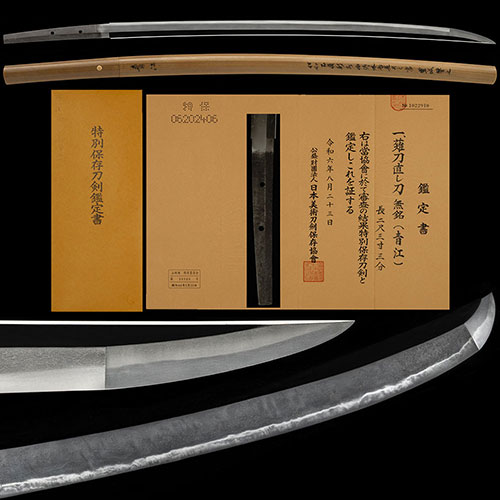

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 青江 大鋒薙刀直し 乱れ映り鮮やかに立ち足葉金筋沸筋頻りに掛る名品 二尺三寸三分

¥2,300,000 (税込)(tax included) -

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 相州広正 広光門 金無垢竜目貫合口拵付 保存刀装具 銘 柳川直連 小柄笄 輝く金筋長く頻りに掛る傑作 一尺八寸三分

¥2,000,000 (税込)(tax included) -

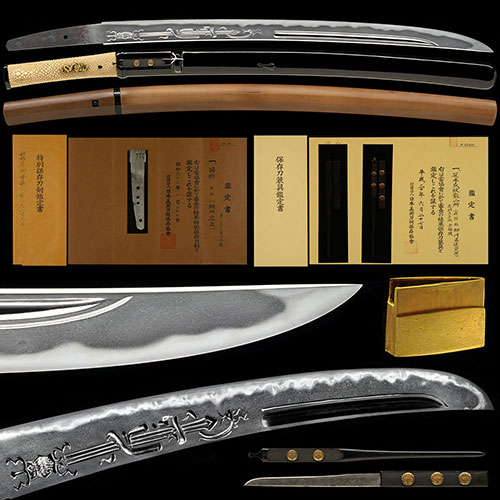

剣特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

剣特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 剣 粟田口 鎌倉前期 国吉 気品ある剣の姿に食い違い二十刃金筋掛り地刃冴える格調高い名剣 七寸二分

¥2,600,000 (税込)(tax included) -

短刀保存刀剣 Hozon Token

短刀保存刀剣 Hozon Token保存刀剣 備州長船忠光 明応二年 諸刃短刀 彦兵衛尉 映り立ち丁子に湯走り飛び焼き金筋砂流し頻りに掛る傑作 四寸八分

¥390,000 (税込)(tax included) -

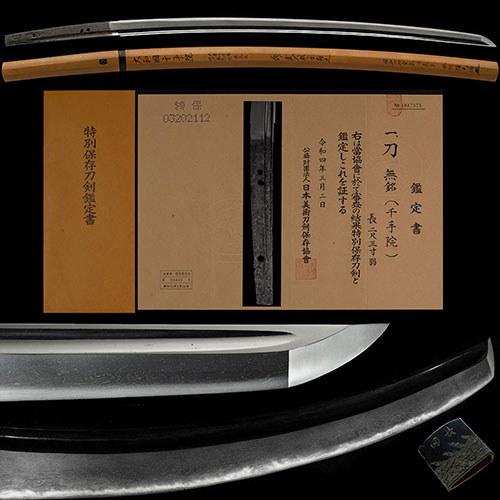

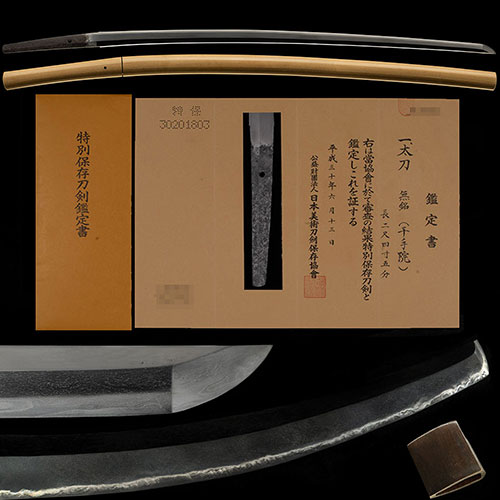

刀第17回重要刀剣 17th Juyo Token

刀第17回重要刀剣 17th Juyo Token重要刀剣 千手院 鎌倉後期 輝く大小の沸がつき小足頻りに入り金筋掛り匂口明るく冴える健全傑作刀 二尺三寸五分

¥3,900,000 (税込)(tax included) -

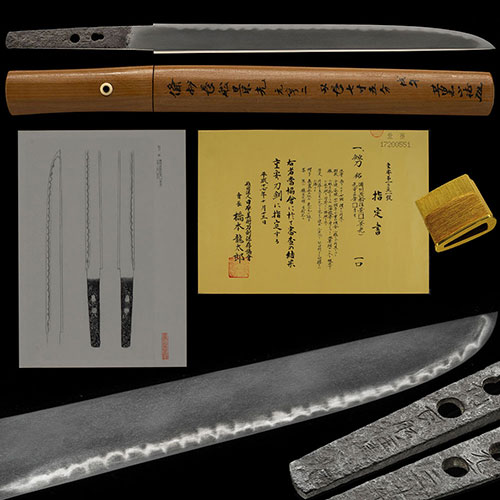

短刀無監査刀匠 Mukansa Tosyo

短刀無監査刀匠 Mukansa Tosyo無監査刀匠 宮入法廣 令和元年五月一日 長野県無形文化財 人間国宝宮入昭平甥 署名入り共箱付 八寸六分

¥450,000 (税込)(tax included) -

刀第11回重要刀剣 11th Juyo Token

刀第11回重要刀剣 11th Juyo Token重要刀剣 雲重 乱れ映り立ち足葉頻りに入り二十刃金筋砂流し頻りに掛る 身幅3.4cm鋒延びる豪壮最高傑作 二尺四寸二分

¥4,000,000 (税込)(tax included) -

刀重要美術品 Juyo Bijutsuhin

刀重要美術品 Juyo Bijutsuhin重要美術品 於南紀重国造之 沸黒く輝き地景織り成す潤った地鉄に金筋砂流し掛り匂口明るく冴え渡る屈指の出来 二尺三寸四分

¥35,000,000 (税込)(tax included) -

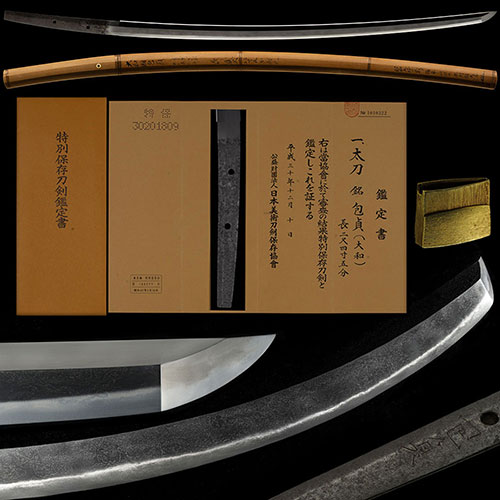

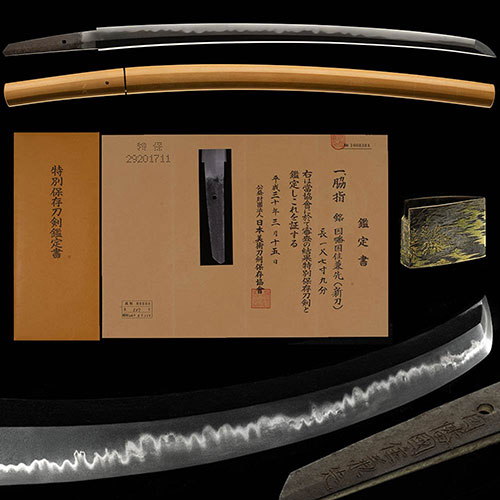

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 国包 二代 柾目肌に大小の沸が深く美しく輝き金筋砂流し頻りに掛る最高傑作 一尺七寸八分

¥800,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 左文字 沸づく精緻な美しい地鉄に飛び焼き金筋掛り匂深く地刃明るく冴え渡る最高傑作 二尺四寸二分

¥14,000,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

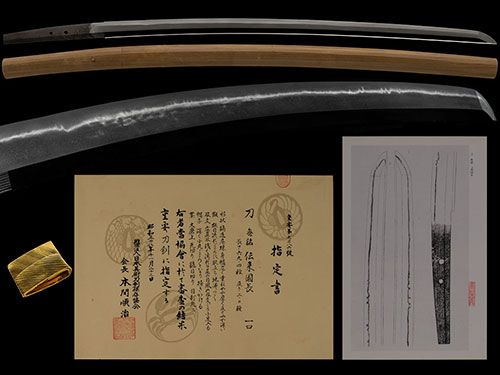

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 羽州米沢住片倉正晴作 華やかな互の目丁子金筋砂流し頻りに掛り匂深く地刃明るく冴える最高傑作 拵付 二尺七寸六分

¥1,350,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 来国行 鎌倉中期 久松松平家伝来 金無垢目貫千段刻鞘打刀拵付 足葉飛び焼き金筋砂流し頻りに掛る傑作 二尺二寸

¥4,800,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token五郎左衛門尉 備前国住長船清光 永禄四年八月日 金筋小足葉頻りに掛る地刃明るく冴える傑作 二尺二寸九分

¥1,800,000 (税込)(tax included) -

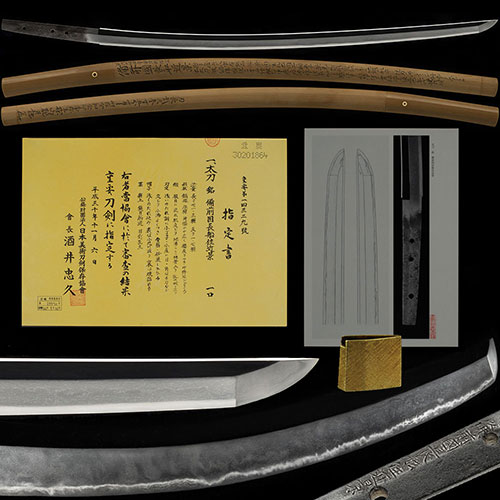

太刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

太刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 銘 正恒 備中妹尾 平安末期 雉股生茎太刀 重要候補 小乱れ足葉頻りに入り匂口明るく冴える名刀 二尺一寸八分

¥13,000,000 (税込)(tax included) -

太刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

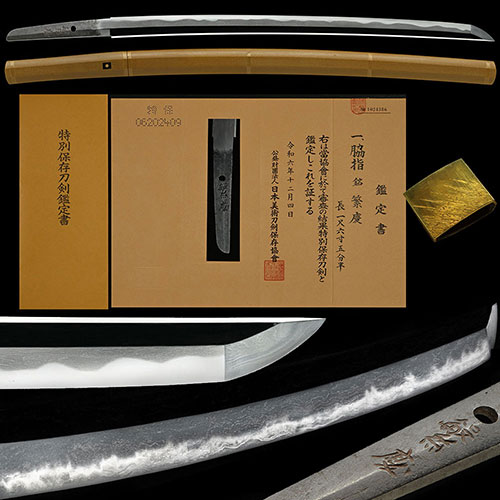

太刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 青江 貞次 生ぶ茎太刀 乱れ映り立つ美しい縮緬肌小足入り匂口明るい名品 二尺二寸三分

¥1,700,000 (税込)(tax included) -

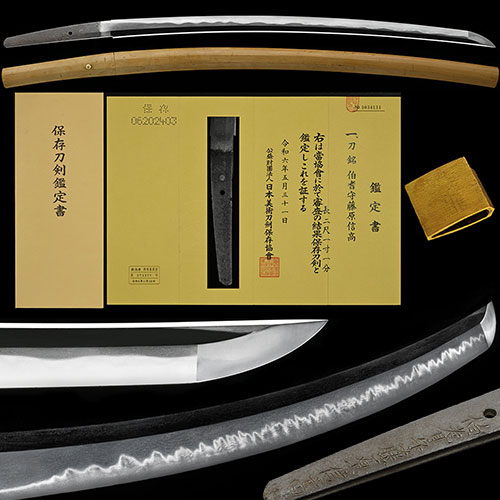

刀保存刀剣 Hozon Touken

刀保存刀剣 Hozon Touken保存刀剣 伯耆守藤原信高 慶長頃 互の目丁子華やかに乱れ金筋砂流し掛り匂口明るく冴える優品 弍尺一寸一分

¥800,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 水府住源徳勝作 安政三季辰八月日 烈公向槌 柾目肌つみ地刃冴える渡る傑作刀 二尺五寸

¥1,700,000 (税込)(tax included) -

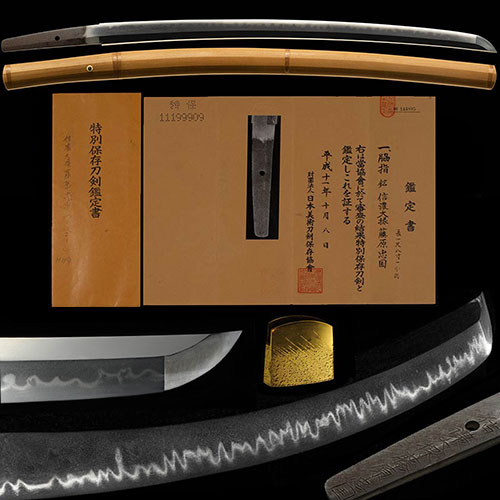

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 長船重真 畠田守家孫 鎌倉末期 映り立ち逆掛かった互の目明るく冴え金筋頻りに掛る名品 一尺二寸九分

¥700,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token初代忠吉 肥前国住武蔵大掾藤原忠広 金筋頻りに掛り地刃明るく冴える名品 高知大名登録 二尺二寸三分五厘

¥1,700,000 (税込)(tax included) -

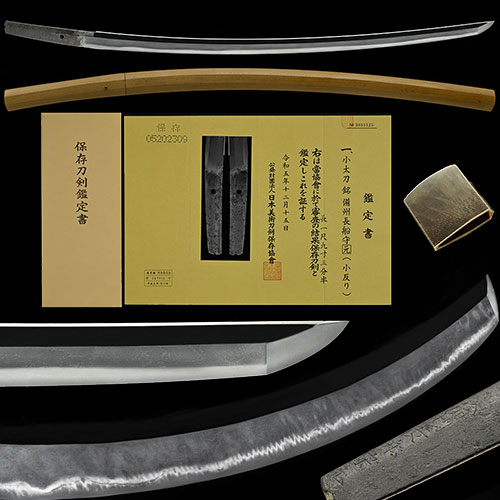

太刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

太刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 綾小路 小太刀 先伏せごころに腰反りつく優美な姿 飛び焼き二十刃掛り金筋頻りに掛る傑作 一尺七寸九分

¥1,350,000 (税込)(tax included) -

短刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

短刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 福岡一文字 鎌倉中期 乱れ映り鮮やかに立ち丁子乱れ華やかに乱れ地刃明るく冴える傑作 一尺七寸

¥3,500,000 (税込)(tax included) -

短刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

短刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 兼元 明応頃 時代拵付 乱れ映り立ち不揃いの互の目金筋砂流し掛り匂口明るく冴える名品 八寸三分

¥1,000,000 (税込)(tax included) -

短刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

短刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 銘 家次 加賀青江内反り短刀 鍛えに沿って湯走り飛び焼き掛る美しい地鉄に金筋頻りに掛る傑作 七寸四分

¥500,000 (税込)(tax included) -

脇差保存刀剣 Hozon Token

脇差保存刀剣 Hozon Token保存刀剣 備州長船法光 永正七年八月日 金無垢獅子目貫拵付 乱れ映り立つ美しい地鉄に金筋砂流し頻りに掛る傑作 一尺八寸九分

¥1,200,000 (税込)(tax included) -

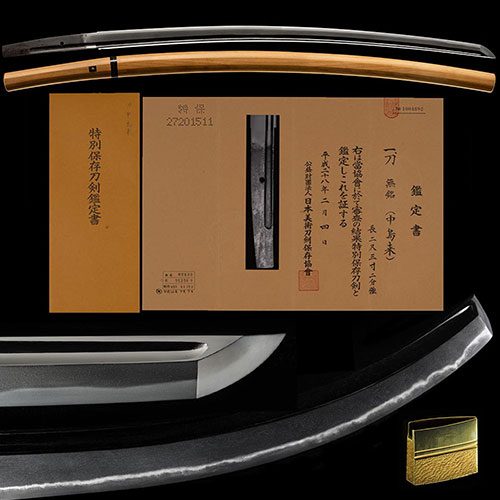

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

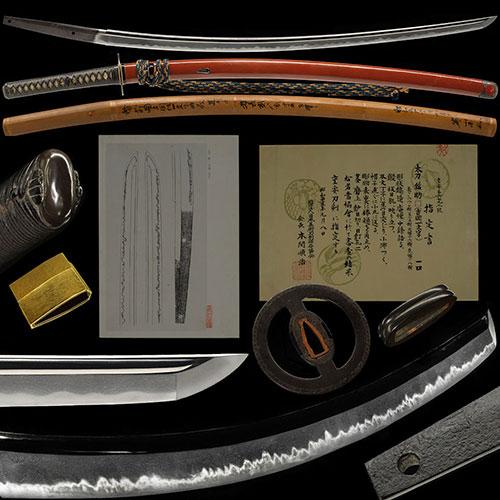

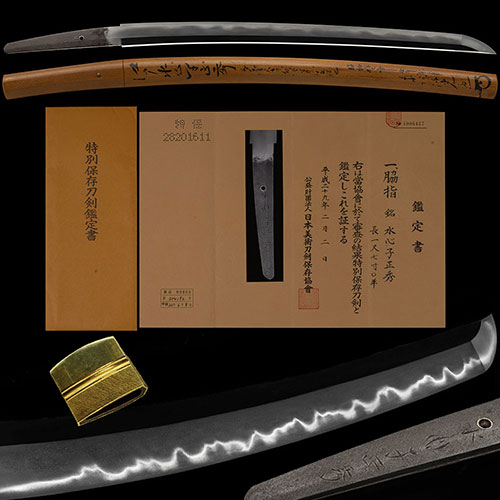

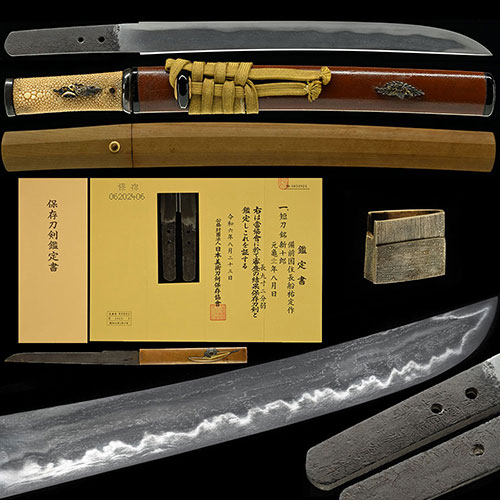

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 繁慶 新刀最上作 沸明るく輝き金筋砂流し頻りに掛り沸匂深く明るく冴える傑作 一尺六寸五分

¥3,500,000 (税込)(tax included) -

太刀無鑑査 Mukansa

太刀無鑑査 Mukansa東京都人間国宝 武蔵住国家作 平成元年十月吉日 身幅3.5cm猪首鋒太刀 足葉長く頻りに入る華やかな丁子乱れ傑作 二尺四寸八分

¥1,800,000 (税込)(tax included) -

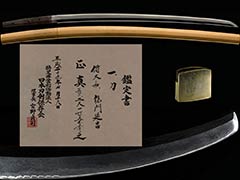

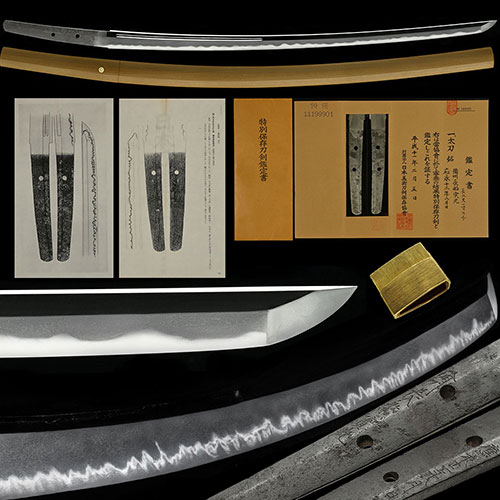

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 繁慶 葵紋透金無垢ハバキ ひじき肌に金筋沸筋砂流し頻りに掛り沸匂深く明るく冴える生茎傑作 二尺三寸

¥7,350,000 (税込)(tax included) -

短刀保存刀剣 Hozon Token

短刀保存刀剣 Hozon Token保存刀剣 俗銘入 備前国住長船祐定作 新十郎 元亀二二年八月日 時代合口拵付 金筋砂流し頻りに掛り地刃冴える名品 九寸二分

¥550,000 (税込)(tax included) -

太刀一文字写し Copy of Ichimonji

太刀一文字写し Copy of Ichimonji人間国宝大隅俊平門 阿州御所住正春造 華やかに乱れる究極の一文字写し最高傑作 身幅3.7cm重量1225g 二尺六寸二分の猪首鋒大太刀

¥1,350,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 肥前住播磨守藤原忠国 時代拵付 蛙子飛び焼き交じる華やかな丁子乱れ地刃明るく冴渡る傑作 二尺三寸一分

¥1,350,000 (税込)(tax included) -

太刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

太刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 備州長船実光 応永十二年八月日 重要候補 乱れ映り立ち華やかな互の目丁子金筋頻りに掛る最高傑作 二尺一寸二分

¥3,800,000 (税込)(tax included) -

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 備州長船盛光 応永廿二年八月日 修理亮 時代拵付 乱れ映り立ち互の目丁子明るく冴える傑作 一尺五寸六分

¥1,700,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 刀 兼定 室町末期 保存刀装具 室町時代半太刀拵付 身幅3.3cm変化に富んだ互の目に飛び焼き頻りに掛る優品 二尺四寸三分半

¥2,500,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 則長(光遜朱銘)時代打刀拵付 輝く大粒の地沸を敷き詰め金筋幾重にも頻りに掛る名品 二尺二寸七分

¥2,200,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 片山一文字 則房 乱れ映り湯走り飛び焼き掛り変化に富む逆掛る丁子乱れ華やかな傑作 二尺二寸九分

¥4,000,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Toubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Toubetsuhozon Token特別保存刀剣 刀 銘 助次 古青江 守次曽孫 重要候補 乱れ映り鮮やかに立つ古雅で格調高い生茎在銘名品 二尺二寸四分半 時代拵付

¥5,500,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 宝寿 豪壮な太刀姿 地景頻りに入る肌立った地鉄に金筋幾重にも長く頻りに掛り匂口明るい優品 二尺四口明るい傑作

¥1,350,000 (税込)(tax included) -

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣大慶直胤造 天保二年仲春 身幅3.4cm 乱れ映り立ち金筋砂流し掛かる備前伝最高傑作 一尺三寸六分

¥2,300,000 (税込)(tax included) -

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 和泉守藤原国貞 倶利伽羅同作彫見事 身幅3.3cm重要候補傑作 時代拵付 一尺二寸八分

¥3,500,000 (税込)(tax included) -

太刀特別保存刀剣 TokubetsuHozontouken

太刀特別保存刀剣 TokubetsuHozontouken特別保存刀剣 人間国宝 太刀 宮入昭平作 映り立ち金筋砂流し頻りに掛る志津写し最高傑作 二尺四寸九分

¥3,500,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 常陸国水戸士直江助共作 安政二年六月吉日 水戸烈公の相槌を務めた名工 柾目肌つみ地刃冴える優品 二尺三寸六分

¥750,000 (税込)(tax included) -

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 奥大和守平朝臣元平 寛政五丑春 身幅3.2cm大小の沸が美しく輝き金筋頻りに掛る沸匂深い傑作

¥800,000 (税込)(tax included) -

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 当麻 鎌倉後期 沸深く輝き金筋沸筋幾重にも頻りに掛り匂口明るく冴える名品 一尺二寸二分

¥700,000 (税込)(tax included) -

太刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

太刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存 在銘太刀 近景 長光門 景光に紛れる出来 乱れ映り立ち片落ち互の目に金筋頻りに掛る傑作 ニ尺三寸五分

¥5,500,000 (税込)(tax included) -

刀第14回重要刀剣 14th Juyo Token

刀第14回重要刀剣 14th Juyo Token第14回重要刀剣 吉岡一文字 乱れ映り鮮やかに立ち丁子乱れ華やかな健全で品格の高い傑作

¥6,500,000 (税込)(tax included) -

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 脇差 薩州一平安則 旹 文政十二己丑年 一平安代曾孫 精良な地鉄に沸美しく輝き地刃冴え渡る傑作 一尺四寸五分

¥500,000 (税込)(tax included) -

短刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

短刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 飛騨守氏房 慶長頃 時代合口拵付 精良な地鉄に小足よく入り匂口明るい優品 九寸四分

¥750,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 千手院 鎌倉後期 乱れ映り立ち小乱れ飛び焼き金筋砂流し頻りに掛る優品 二尺三寸四分

¥1,000,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 五条国永 古京物 平安後期 三条宗近門 精妙温潤な地鉄に古雅で格調高く沸眩しく輝く名刀 二尺二寸二分

¥6,500,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 信国 光忠代金子十五枚折紙付 田野辺先生鞘書 地沸厚くつく麗しい地鉄に足葉金筋砂流し掛る名品 二尺二寸九分

¥1,800,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 刀 近江大掾藤原忠広 一文字写し 究極の小糠肌に変化に富む華やかな丁子乱れ最高傑作 半太刀拵付 二尺四寸一分

¥2,500,000 (税込)(tax included) -

短刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

短刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token短刀 初代 葵紋 越前康継 以南蛮鉄於武州江戸 重要候補 黒蝋色塗鞘合口拵 沸匂深く地刃明るく冴える傑作 一尺

¥5,000,000 (税込)(tax included) -

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token福岡一文字 重要候補 乱れ映り鮮やかに立つ華やかな丁子乱れ名品 一尺八寸八分

¥3,500,000 (税込)(tax included) -

太刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

太刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 光忠 在銘太刀 長船祖 美しい地鉄に蛙子交える華やかな丁子乱れ傑作 卍紋散皮巻鞘打刀拵付 二尺二寸九分

¥0 (税込)(tax included) -

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 脇差 津田越前守助広 延宝二二年八月日 丸津田 精良な地鉄に沸匂深い究極の濤瀾乱れ地刃冴え渡る最高傑作 一尺八分

¥6,000,000 (税込)(tax included) -

刀無監査刀匠 Mukansa Tosyo

刀無監査刀匠 Mukansa Tosyo無監査刀匠 刀 筑州福岡住宗勉作之 清麿写し大互の目に金筋砂流し頻りに掛り地刃明るく冴える傑作 二尺三寸六分

¥1,200,000 (税込)(tax included) -

太刀第12回重要刀剣 12th Juyo Token

太刀第12回重要刀剣 12th Juyo Token第12回重要刀剣 在銘 来国俊 太刀 乱れ映り立ち直刃小乱れ金筋頻りに掛り優雅で頗る格調高い名刀 二尺四寸六分

¥13,500,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 刀 造大慶直胤 花押 天保十年仲秋 重要候補 正宗写し美しい地鉄に金筋幾重にも頻りに掛る最高傑作 二尺四寸五分

¥4,800,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 刀 古宇多 南北朝腰反りつく太刀姿 映り立ち葉が連れ二十刃風となり金筋砂流し頻りに掛る名品 二尺二寸五分

¥1,000,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 刀 福岡一文字 山鳥毛の如く重花丁子蛙子丁子華やかに乱れ飛び焼き頻りに掛る名品 二尺六寸

¥6,000,000 (税込)(tax included) -

刀保存刀剣 Hozon Token

刀保存刀剣 Hozon Token保存刀剣 刀 備前国住長船祐定作 七兵衛尉 乱れ映り立ち腰開き互の目蟹の爪入り華やかに乱れる名品 酢漿紋入り時代拵付 二尺五寸

¥1,200,000 (税込)(tax included) -

太刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

太刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 太刀 小反り 秀光 政光 南北朝時代 片落ち風の小互の目に小丁子交じり乱れ映り立つ優品 二尺二寸六分

¥1,300,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 源正雄 文久三年二月日 清麿高弟 身幅3.3cm重量980g 華やかな丁子乱れ師清麿に迫る出来の豪壮最高傑作 二尺六寸一分

¥3,000,000 (税込)(tax included) -

太刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

太刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 千手院 鎌倉初期 生ぶ茎太刀 腰反り踏ん張りつき乱れ映り立ち刃中盛んに働き匂口明るく冴える傑作 二尺六

¥2,300,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 刀 中島来 国俊門 精良で冴えた美しい地鉄に小足葉頻りに入り匂口明るく冴える大鋒豪壮傑作刀 二尺二寸

¥1,800,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 福岡一文字 乱れ映り立つ精良な地鉄に絢爛豪華な重花丁子明るく冴え渡る最高傑作 田野辺先生鞘書 二尺三寸

¥6,000,000 (税込)(tax included) -

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 脇差 大和国住包行 文安二年十一月日 手掻生ぶ茎 映り立ち金筋掛り地刃明るく冴える名品 一尺七寸六分

¥700,000 (税込)(tax included) -

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 脇差 河内守藤原正広 二代 足の長い華やかな丁子乱れ沸匂深く地刃明るく冴える傑作 一尺六寸五分

¥650,000 (税込)(tax included) -

脇差保存刀剣 Hozon Token

脇差保存刀剣 Hozon Token保存刀剣 脇差 伯耆守藤原信高 初代 身幅3.6cm平造豪壮刀 慶長頃 変化に富んだ華やかな一文字風丁子乱れ名品 一尺二寸五分

¥800,000 (税込)(tax included) -

脇差特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken

脇差特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken山城大掾源国重 大与五弟 片切刃造 身幅3.4cm 沸匂深く地刃明るく冴える傑作

¥500,000 (税込)(tax included) -

太刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

太刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 太刀 備州長船盛光 応永廿二年二月日 応永肌に乱れ映り立ち互の目丁子華やかに金筋頻りに掛る傑作 二尺五寸二分

¥4,500,000 (税込)(tax included) -

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 脇差 和泉守藤原国貞 地沸厚くつく精良な地鉄に匂深いのたれ刃明るく冴える傑作 一尺五寸八分

¥750,000 (税込)(tax included) -

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 脇差 丹波守吉道 大阪初代 身幅3.2cm金筋掛り匂口明るく冴える簾刃典型名品 静岡大名登録 一尺七寸九分

¥700,000 (税込)(tax included) -

太刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

太刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 太刀 金象嵌銘 一 福岡一文字生茎猪首鋒 乱れ映り立ち蛙子丁子飛び焼き頻りに掛る傑作 二尺三寸一分

¥6,500,000 (税込)(tax included) -

刀保存刀剣 Hozon Token

刀保存刀剣 Hozon Token保存刀剣 初代伊賀守金道 慶長新刀 互の目丁子華やかに乱れ沸筋砂流し頻りに掛り匂口明るく冴える傑作 二尺二寸七分

¥1,000,000 (税込)(tax included) -

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 筑前住源信国吉包 華やかな丁子乱れ金筋砂流し稲妻幾重にも頻りに掛り匂口明るく冴える優品 一尺七寸五分

¥500,000 (税込)(tax included) -

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 初代信国 重要候補 身幅3.25cm映り立ち足葉入り金筋掛り匂口明るく冴える傑作 一尺四寸四分

¥1,300,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 吉岡一文字 身幅3.35cmの豪壮刀 乱れ映り鮮やかに立ち華やかな丁子乱れ傑作 二尺三寸三分

¥4,600,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 手掻包利 兼永子 播州酒井雅楽頭家伝来 淡く映り立ち地刃冴え小足金筋頻りに掛る超健全名品 重要候補 二尺二寸五分

¥2,300,000 (税込)(tax included) -

刀無鑑査刀匠 Mukansa Tosyo

刀無鑑査刀匠 Mukansa Tosyo最高人気刀匠 越後国義光作 昭和五十二二年二月吉日 身幅3.4cm華やかな逆丁子青江写し優品 二尺四寸

¥2,800,000 (税込)(tax included) -

脇差保存刀剣 Hozon Token

脇差保存刀剣 Hozon Token保存刀剣 葵紋 康継於越前作 精良な地鉄に足葉頻りに入り沸匂深く匂口明るく冴える傑作 一尺七寸三分

¥500,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 兼杉 天文頃 時代黒蝋色塗鞘打刀拵付 兼房風乱れ映り立ち金筋掛り地刃明るく冴える優品 二尺四寸五分五厘

¥900,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣・保存刀装具 Tokubetsuhozon Token ・ Hozon Tousougu

刀特別保存刀剣・保存刀装具 Tokubetsuhozon Token ・ Hozon Tousougu特別保存刀剣 兼元 孫六 保存刀装具 金八重牡丹塗鞘打刀拵付 複雑に華やかに乱れ刃中の働き見事で地刃冴える傑作 二尺二寸八分

¥2,300,000 (税込)(tax included) -

太刀重要刀剣 Juyo Token

太刀重要刀剣 Juyo Token重要刀剣 在銘太刀 国宗 備前三郎 小丁子小足葉頻りに入り金筋砂流し掛り匂口明るく冴える傑作 二尺五寸四分

¥15,000,000 (税込)(tax included) -

太刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

太刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 綾小路定利 伝来三条宗近 生茎の優美な太刀姿に金筋砂流し頻りに掛る名品 菊紋御刀箱付 二尺八寸八分

¥6,000,000 (税込)(tax included) -

太刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

太刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 銘 雲生 生茎太刀 宇甘派祖 腰反りつく美しい姿に乱れ映り立ち金筋掛かり匂口明るく冴える重要候補傑作 二尺四寸五分

¥7,500,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 古伯耆貞綱 安綱孫 平安後期元暦頃 乱れ映り立ち綾杉風の地鉄に金筋頻りに掛る名品 二尺二寸

¥3,500,000 (税込)(tax included) -

太刀重要刀剣 Juyo Token

太刀重要刀剣 Juyo Token重要刀剣 在銘太刀 備州中路住盛次作 古青江 乱れ映り立つ美しい地鉄に金筋頻りに掛る古雅な出来の名品 二尺三寸四分

¥7,000,000 (税込)(tax included) -

太刀保存刀剣 Hozon Token

太刀保存刀剣 Hozon Token保存刀剣 在銘小太刀 備州長船守元 兼光門 南北朝貞治頃 時代拵付 乱れ映り鮮やかに立ち金筋長く頻りに掛る名品 一尺九寸四分

¥750,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 藤原家秀 室町後期高田 刃長80.9cm身幅3.5cm重量1kgを超える豪壮刀 互の目丁子金筋掛る名品 二尺六寸七分

¥800,000 (税込)(tax included) -

短刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

短刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 濃州住永貞 安政四年八月吉日 錦合口拵付 美しい地鉄に沸匂深く地刃明るく冴える重要レベルの傑作 一尺一寸

¥650,000 (税込)(tax included) -

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 島田住広助 天正頃 義助孫 身幅3.2cm平造 華やかで覇気溢れる皆焼 地刃明るく冴える傑作 一尺三寸二分

¥600,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 人間国宝 月山源貞一作 花押 昭和52年作 注文打入念作 華やかに乱れ沸匂深く地刃明るく冴える最高傑作 二尺三寸五分

¥3,500,000 (税込)(tax included) -

太刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

太刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 銘 則房 太刀 福岡一文字代表工 重要候補 乱れ映り鮮やかに立ち金筋頻りに掛る丁子乱れ傑作 二尺一寸五分

¥7,500,000 (税込)(tax included) -

短刀第26回重要刀剣 26th Juyo Token

短刀第26回重要刀剣 26th Juyo Token重要刀剣 相州行光 正宗兄弟子 地景織成す美しい地鉄に小沸金筋頻りに煌めく格調高い最高傑作 七寸九分

¥10,000,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 筑州住宗勉作 平成元年五月八日 宮本武蔵二天一流範士五所元治注文打 助広写 濤瀾乱 沸匂深く地刃明るく冴える最高傑作 二尺六寸七分

¥2,500,000 (税込)(tax included) -

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 肥州河内大掾藤氏正広 小糠肌に互の目丁子華やかに乱れ沸匂深く地刃明るく冴える最高傑作 一尺六寸七分

¥700,000 (税込)(tax included) -

短刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

短刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 固山宗次 明治庚午春 戊辰の勲により岩崎弥太郎に贈られた歴史的名短刀 精良な地鉄に地刃冴える 八寸一分

¥2,800,000 (税込)(tax included) -

太刀重要刀剣 Juyo Token

太刀重要刀剣 Juyo Token重要刀剣 銘 弘次 古青江 生ぶ茎在銘太刀 平安末期元暦頃 映り立ち飛び焼き金筋頻りに掛る古雅な超健全最高傑作 時代刻鞘打刀拵付 二尺四寸四分

¥15,000,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 直江志津 金筋沸筋飛び焼き頻りに掛かり匂口明るく冴え渡る覇気溢れる傑作 二尺三寸五分

¥1,300,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 豊後守藤原金高 安土桃山文禄頃 白け映り立ち食い違い湯走り飛び焼き金筋砂流し掛る健全優品 二尺三寸

¥800,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token刀 特別保存刀剣 井上真改 菊紋 寛文十三年八月日 華やかに乱れ沸匂深く地刃冴え渡る傑作 二尺七分

¥0 (税込)(tax included) -

短刀保存刀剣 Hozon Token

短刀保存刀剣 Hozon Token保存刀剣 銘 包貞 手掻内反り短刀 美濃金具貝研出塗鞘短刀拵付 内反りの端正な姿に金筋掛り地刃明るく冴える名品 七寸六分

¥0 (税込)(tax included) -

太刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

太刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 古波平 平安時代元暦頃 食い違い二十刃掛り輝く沸が頻りにつき沸筋掛る古雅な趣の優品 二尺三寸一分

¥1,600,000 (税込)(tax included) -

短刀重要刀剣 Juyo Token

短刀重要刀剣 Juyo Token第四十三回重要刀剣 在銘寸延短刀 来国光 建武頃 葵紋散蒔絵鞘合口拵付 美しい地鉄に湯走り飛び焼き二十刃金筋頻りに掛る傑作 一尺三分

¥9,000,000 (税込)(tax included) -

短刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

短刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 短刀 来国俊(金象嵌銘) 紀州徳川家徳川宗直所持 精良な地鉄に地刃冴える名品 金無垢獅子目貫黒蝋色塗鞘合口拵付 七寸八分強

¥3,000,000 (税込)(tax included) -

短刀保存刀剣 Hozon Token

短刀保存刀剣 Hozon Token保存刀剣 短刀 筑紫了戒 時代朱塗鞘合口拵付 南北朝後期 約640年前 映り立つ細直刃内反り短刀 九寸三分

¥350,000 (税込)(tax included) -

短刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

短刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 銘 来国俊 地沸微塵につき映り立つ精良な地鉄に金筋掛る細直刃匂口明るい名作短刀 七寸七分

¥4,200,000 (税込)(tax included) -

太刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

太刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 来国俊 古銘来国俊怍 豊後守国スリ上 映り金筋掛り匂口締まり明るく冴える名品 二尺九分

¥0 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 信国 将軍徳川家重より島津重豪が元服祝いに賜った名品 時代拵付 金無垢ハバキ二尺3寸六分

¥0 (税込)(tax included) -

短刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

短刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 手掻 南北朝建武頃 田野辺先生鞘書 時代拵付 湯走り二十刃食違い掛り地刃明るく冴える傑作 八寸一分

¥700,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 備前国横山七郎右衛門尉祐定 池田家伝来 古鞘付 刀剣美術所載 生ぶ刃残る健全傑作刀 二尺三寸二分

¥0 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 尻懸 鎌倉末期 約700年前 金筋掛り匂口明るい名品 二尺八分

¥0 (税込)(tax included) -

短刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

短刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 短刀 備中国住次吉作 延文元年十二月日 時代拵付 重要候補 乱れ映り立ち飛び焼き掛り匂口明るく冴える名品 九寸七分

¥2,700,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 為継 伝来則重 重要候補 正宗を彷彿とする出来 金筋頻りに掛り沸匂深く地刃明るく冴える傑作 二尺三寸

¥2,500,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 兼元 犬養毅鞘書 焼き幅大きく華やかな三本杉金筋頻りに掛り匂口明るく冴える最高傑作 一尺八寸

¥900,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token相模国正宗末葉義弘作 文政庚辰首冬 尽忠報国 正宗写し沸美しく輝き匂沸深い最高傑作 時代朱塗鞘打刀拵付 二尺二寸七分

¥1,700,000 (税込)(tax included) -

太刀重要刀剣 Juyo Token

太刀重要刀剣 Juyo Token重要刀剣 太刀 備州長船秀光 伊東巳代治伯爵旧蔵 映り立ち直刃調逆足入り地刃明るく冴える屈指の名刀 二尺三寸五分

¥10,000,000 (税込)(tax included) -

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 濃州関住兼房作 八月八日 若狭守氏房 織田信長お抱工 時代名品拵付 兼房乱れ寸延短刀名品 一尺一寸二分

¥800,000 (税込)(tax included) -

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 粟田口 久国 鎌倉初期承久頃 後鳥羽院御番鍛治 本阿弥親善折紙付 究極の梨子地肌に地刃明るく冴える格調高い名品

¥2,600,000 (税込)(tax included) -

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 康光 応永備前名工 乱れ映り鮮やかに立つ美しい応永肌に腰開き互の目金筋頻りに掛る名品 一尺七寸二分

¥900,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 則重 金象嵌銘 正宗兄弟子 最上作 金筋幾重にも頻りに掛り地刃明るく冴える傑作 二尺二寸三分

¥6,500,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 近江大掾藤原忠広 美しく地沸輝く究極の小糠肌に匂深く地刃明るく冴える最高傑作 二尺三寸九分

¥2,300,000 (税込)(tax included) -

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 備州長船忠光 文明十三年八月日 初代彦兵衛尉 棒映り乱れ映り立つ中直刃匂口明るく冴える名品 時代千段刻鞘拵入 一尺六寸

¥900,000 (税込)(tax included) -

脇差保存刀剣 Hozon Token

脇差保存刀剣 Hozon Token保存刀剣 葵紋 康継以南蛮鉄 於武州江戸作之 精良な地鉄に華やかな互の目丁子沸匂深く匂口明るく冴える名品 一尺七寸五分

¥550,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 備前国住長船弥兵衛尉清光作之 天正十六年二月日 俗名入り地刃明るく冴え渡る傑作 時代打刀拵付 二尺二寸七

¥2,800,000 (税込)(tax included) -

刀保存刀剣 Hozon Token

刀保存刀剣 Hozon Token保存刀剣 備州長船清光作 永正十年二月日 金筋砂流し足葉よく入る直刃出来名品 二尺三寸

¥0 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 石州貞綱 正宗十哲直綱子 金筋砂流し幾重にも掛る刃中見事に働く傑作 黒蝋色塗鞘打刀拵 二尺三寸一分

¥2,000,000 (税込)(tax included) -

刀保存刀剣 Hozon Token

刀保存刀剣 Hozon Token保存刀剣 大和守安定 寛文元年八月日 沖田総司愛刀 食い違い二十刃金筋頻りに掛り匂口明るく冴える優品 二尺九分

¥800,000 (税込)(tax included) -

短刀保存刀剣 Hozon Token

短刀保存刀剣 Hozon Token保存刀剣 人間国宝高橋龍泉貞次 美智子上皇后陛下御守刀影打 松竹梅彫同作 粟田口写し傑作 御刀共箱付

¥0 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 青江 次直 南北朝延文頃 映り立ち金筋頻りに掛る逆丁子重要候補最高傑作 身幅3.4cm重量921gの豪壮刀 二

¥3,800,000 (税込)(tax included) -

太刀貴重刀剣 Kicho Token

太刀貴重刀剣 Kicho Token貴重刀剣 兼元 孫六 本阿弥光遜鞘書 時代半太刀拵付 三本杉典型作 東京大名登録 二尺三寸五分

¥700,000 (税込)(tax included) -

太刀重要刀剣 Juyo Token

太刀重要刀剣 Juyo Token重要刀剣 利恒 正恒門 乱れ映り立ち小乱れ飛び焼き金筋砂流し掛る古雅で覇気溢れる名刀 時代拵付 二尺三寸二分

¥0 (税込)(tax included) -

短刀保存刀剣 Hozon Token

短刀保存刀剣 Hozon Token保存刀剣 島田 義助 華やかな皆焼 精良な地鉄に沸匂が美しく絡み金筋砂流し頻りに掛る名品 六寸四分

¥230,000 (税込)(tax included) -

太刀重要刀剣 Juyo Token

太刀重要刀剣 Juyo Token重要刀剣 古備前 吉包 乱れ映り鮮やかに立ち焼き深く丁子華やかで古雅な出来の名刀 二尺三寸三分

¥0 (税込)(tax included) -

太刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

太刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 左貞吉 大左子 地景を細かに織り成して黒く冴えた鍛に金筋沸筋掛る覇気溢れる名品 二尺一分

¥1,250,000 (税込)(tax included) -

短刀保存刀剣 Hozon Token

短刀保存刀剣 Hozon Token保存刀剣 宇多国宗 三ツ棟内反り短刀 ほつれ食い違い湯走り金筋頻りに掛る刃中よく働く名品八寸三分

¥380,000 (税込)(tax included) -

太刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

太刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 生ぶ茎太刀 千手院 鎌倉初期 地刃冴え金筋幾重にも頻りに掛る名品 二尺四寸五分

¥0 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 尻懸 鎌倉後期 地沸厚くつく美しい地鉄に金筋明るく頻りに輝く優品 二尺二寸二分

¥850,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token備州長船祐定作 永正五年八月日 重要候補 身幅3.4cm映り立ち足葉頻りに入る直刃出来傑作 三つ葵紋金具太刀拵付 ニ尺一分

¥1,800,000 (税込)(tax included) -

太刀重要刀剣 Juyo Token

太刀重要刀剣 Juyo Token重要刀剣 太刀 銘 景光 精美な地鉄に乱れ映り立ち細かい片落ち互の目閑雅の趣を醸す二字在銘の名刀 二尺一寸九分

¥12,000,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 右京亮勝光 備州長船勝光 文明十八年二月日 生ぶ茎在銘名品 二尺九

¥0 (税込)(tax included) -

脇差保存刀剣 Hozon Token

脇差保存刀剣 Hozon Token保存刀剣 濃州住兼元 孫六四代 金筋砂流し頻りに掛る三本杉名品 一尺七寸三分

¥0 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 銘 九州肥後国同田貫 正国 華やかな皆焼地刃明るく冴える重要候補傑作 時代黒蝋色塗鞘打刀拵付 二尺四寸二分

¥3,800,000 (税込)(tax included) -

脇差保存刀剣 Hozon Token

脇差保存刀剣 Hozon Token保存刀剣 来国長 中島来 来国俊門 鎌倉時代 足葉頻りに入り匂口明るい名品 二尺三寸一分

¥0 (税込)(tax included) -

短刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

短刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 十一代兼定 於加茂 和泉守兼定 明治四辛未年八月 所載 時代拵付 精良な地鉄に金筋頻りに掛る傑作 五寸七分

¥1,500,000 (税込)(tax included) -

太刀人間国宝 Ningen Kokuho(Living National Treasure)

太刀人間国宝 Ningen Kokuho(Living National Treasure)人間国宝 隅谷正峯 福岡一文字写し太刀 華やかな丁子乱れ 身幅3.4cm 1kg超豪壮傑作刀 二尺五寸

¥0 (税込)(tax included) -

刀保存刀剣 Hozon Token

刀保存刀剣 Hozon Token保存刀剣 吉原国家精鍛之 昭和十六年辛巳年二月日 互の目丁子金筋頻りに掛る名品 二尺二寸二分

¥0 (税込)(tax included) -

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 寸延短刀 初代信国 重要候補 貞宗門了戒孫 地刃冴え金筋掛り覇気溢れる名品 時代拵付

¥0 (税込)(tax included) -

短刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

短刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 盛寿造 明治三庚年十二月 清麿門 信秀弟 美しい柾目肌に金筋砂流し頻りに掛り地刃明るく冴える傑作 時代拵付 七寸二分

¥600,000 (税込)(tax included) -

短刀重要刀剣 Juyo Token

短刀重要刀剣 Juyo Token重要刀剣 備中国住守次作 延文二年十一月日 竜金蒔絵義照銀一作金具合口拵付 金筋砂流し細かく頻りに掛る名品

¥3,800,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 大和志津 三郎兼氏 正宗門 金筋幾重にも掛る相州伝傑作 古刀最上作 大阪大名登録 二尺一寸

¥0 (税込)(tax included) -

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 井上真改 菊紋 寛文十二年八月日 重要候補 沸匂深く地刃冴え渡る最高傑作 時代黒蝋色塗鞘拵 一尺四寸九分

¥6,000,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 千手院 鎌倉時代 飛び焼き掛り金筋長く頻りに掛り刃中の働き盛んな優品 二尺三寸二分

¥1,500,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 古宇多 南北朝大鋒長巻直し 足葉飛び焼き金筋幾重にも掛る名品 二尺二寸八

¥0 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 銘 正弘 堀川国広子 慶長頃 ザングリとした究極の堀川肌に地刃冴え渡る傑作 二尺四寸四分

¥3,200,000 (税込)(tax included) -

脇差保存刀剣 Hozon Token

脇差保存刀剣 Hozon Token保存刀剣 兼延 兼氏門 直江志津 南北朝貞治頃 金筋飛び焼き頻りに掛かり覇気溢れる大鋒優品 一尺五寸

¥480,000 (税込)(tax included) -

太刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

太刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 太刀 助光 応永元年 乱れ映り鮮やかに立ち金筋頻りに掛る応永年紀名品 二尺三寸七分

¥1,200,000 (税込)(tax included) -

太刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

太刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token在銘太刀 了戒 重要候補 来国行子 乱れ映りたち金筋頻りにかかる名品 二尺三寸五分

¥0 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token古宇多 南北朝時代 映り立ち金筋砂流し頻りに掛り匂口明るい優品 二尺三寸四分

¥750,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token兼元 孫六 華やかに乱れ金筋砂流し頻りに掛り地刃明るく冴える傑作 時代黒蝋色塗鞘半太刀拵付 二尺三寸三分

¥2,200,000 (税込)(tax included) -

太刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

太刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token宝寿 舞草鍛治 生ぶ茎太刀 平安末期元暦頃 光遜鞘書 足葉頻りに入り金筋頻りに掛り匂口明るい傑作 二尺五寸八分

¥2,000,000 (税込)(tax included) -

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token右京亮 備州長船勝光 明応七年八月日 時代半太刀拵付 互の目乱れ金筋砂流し頻りに掛る優品 一尺九寸一分

¥900,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token末左 左一門 安吉 貞吉 身幅3.2cm金筋掛り地刃明るく冴える大鋒豪壮傑作刀 二尺四寸五分

¥1,250,000 (税込)(tax included) -

刀保存刀剣 Hoaon Token

刀保存刀剣 Hoaon Token冬広作 室町末期永禄頃 酢漿紋入黒蝋色塗鞘打刀拵付 華やかな互の目丁子地刃冴える傑作 二尺四寸一分

¥600,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token水心子正秀 七十二翁 天秀 刻印 文政三年八月日 景光写し片落ち互の目名品 二尺三寸

¥2,000,000 (税込)(tax included) -

太刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

太刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 銘 国行 来派祖在銘太刀 金梨子地桐紋散太刀拵付 華やかに乱れ金筋頻りに掛る名品 二尺三寸二分

¥8,500,000 (税込)(tax included) -

短刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

短刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 短刀 保昌 黒く輝く地景が頻りに入る究極の柾目肌が冴え金筋砂流し幾重にも頻りに掛る傑作 七寸五分

¥1,900,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token手掻包俊 生ぶ茎太刀 南北朝時代永徳頃 約640年前 精良な地鉄に直刃映り立ち地刃明るく冴える優品 二尺二寸六分

¥900,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Touken

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Touken特別保存刀剣 造大慶直胤 花押 ナニワ 天保九年二月日 兼光写し金筋頻りに掛り地刃冴える傑作 二尺四寸五分半

¥4,000,000 (税込)(tax included) -

脇差保存刀剣 Hozon Token

脇差保存刀剣 Hozon Token備州長船祐定 永正八年八月日 時代拵付 乱れ映り鮮やかに立ち互の目丁子華やかに乱れ金筋頻りに掛る優品 一尺八寸九分

¥550,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 加州住兼若 四郎右衛門 延宝頃 沸匂極めて深く金筋砂流し幾重にも頻りに掛る最高傑作 二尺二寸三分

¥1,200,000 (税込)(tax included) -

太刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

太刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 綾小路 鎌倉初期 重要候補 超健全傑作刀 二尺三寸弱

¥0 (税込)(tax included) -

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozontouken

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozontouken特別保存刀剣 和泉守藤原国貞 身幅3.3cm 精良で美しい地鉄に広直刃足葉入る健全最高傑作 一尺五寸

¥800,000 (税込)(tax included) -

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣了戒 鎌倉中期 来国行子 精良な地鉄に映り立ち金筋長く頻りに掛る品格溢れる名品 一尺六寸九分

¥800,000 (税込)(tax included) -

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 兼房 竜総金具半太刀拵付 室町後期永禄頃 村正風の箱刃を焼く優品 一尺四寸九分

¥550,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 菊紋 伊賀守藤原金道 二代 杢目肌美しい地鉄に互の目丁子匂口明るい健全優品 二尺三寸

¥800,000 (税込)(tax included) -

太刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

太刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 古備前助光 在銘太刀 鎌倉初期承久頃 映り立ち金筋掛る古雅で格調高い名品 二尺三寸二分

¥3,900,000 (税込)(tax included) -

太刀重要刀剣 Juyo Token

太刀重要刀剣 Juyo Token長船長光在銘太刀 特保 皮包太刀拵付 乱れ映り立つ美しい地鉄に華やかな丁子乱れ傑作 二尺三寸一分

¥20,000,000 (税込)(tax included) -

太刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

太刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 宝寿 舞草鍛治 生ぶ茎太刀 平安末期元暦頃 光遜鞘書 足葉頻りに入り金筋頻りに掛り匂口明るい傑作 二尺五寸八分

¥2,000,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 保昌 草倶利伽羅彫 薫山鞘書 柾目肌美しい地鉄に金筋沸筋頻りに掛り地刃明るく冴える傑作 二尺二寸六分

¥3,200,000 (税込)(tax included) -

太刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

太刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 在銘太刀 備州長船恒弘 応永十年八月日 長義門 三重大名登録 乱れ映り立つ腰開き互の目名品 二尺一寸八分五厘

¥1,500,000 (税込)(tax included) -

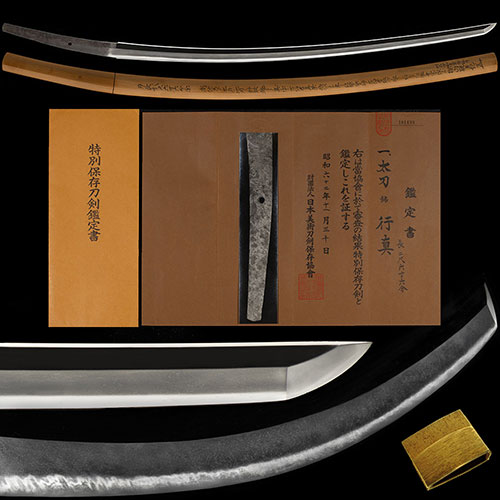

太刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

太刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token銘 行真 平安後期 乱れ映り立ち小乱れ小丁子小足入る古雅で格調高い傑作 身幅3.5cm 二尺八寸四分

¥0 (税込)(tax included) -

太刀特別保存刀剣 tokubetsuhozon Token

太刀特別保存刀剣 tokubetsuhozon Token三条吉則 在銘太刀 重要候補 映り立ち金筋掛り匂口明るく冴える優品 二尺五寸六分

¥1,500,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 千手院 鎌倉前期 美しい地鉄と足葉頻りに入る変化に富む刃文に金筋頻りに掛る名品 二尺二寸五分

¥1,200,000 (税込)(tax included) -

太刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

太刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token太刀 舞草 平安後期永久頃 小板目肌詰み金筋頻りに掛り匂口潤みごころの古雅な文化財級名品 二尺五寸五分

¥3,300,000 (税込)(tax included) -

刀保存刀剣 Hozon Token

刀保存刀剣 Hozon Token刀 兼元 孫六天文頃 田野辺先生鞘書 金筋砂流し掛る名品 時代印籠刻打刀拵付 二尺四寸一分

¥0 (税込)(tax included) -

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token脇差 信濃大掾藤原忠国 寛永頃 出羽大掾国路門 地刃冴える名品 一尺八寸一分

¥0 (税込)(tax included) -

太刀無監査刀匠 MukansaTosyo

太刀無監査刀匠 MukansaTosyo太刀 東京都人間国宝 武蔵国住義人 昭和己未歳二月日作之 青江逆丁子写し傑作 身幅3.5cm 二尺五寸八分

¥2,700,000 (税込)(tax included) -

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token脇差 菊紋 越中守正俊 湯走り飛び焼き二十刃金筋砂流し頻りに掛る名品 大名登録一尺五寸一分

¥0 (税込)(tax included) -

保存刀剣 Hozon Token

保存刀剣 Hozon Token在銘太刀 備州長船秀助 時代半太刀拵入 南北朝後期 乱れ映り立つ名品 二尺二寸四分

¥0 (税込)(tax included) -

脇差保存刀剣 Hozon Token

脇差保存刀剣 Hozon Token脇差 水心子正秀 正日出銘 享和元年二月 新々刀最上作 皆焼長谷部写し名品 一尺五寸七分

¥0 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token刀 青江 有馬家伝来 昭和刀剣名物帳所載 重要候補傑作刀 二尺五寸

¥0 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token産茎長巻直し刀 宝寿 平安末期 900年前 舞草鍛冶 身幅3.4cm重量1.15kgの豪壮傑作刀 二尺八寸六分

¥0 (税込)(tax included) -

短刀新作日本刀証明証 Shinsaku-Nihontou-Syoumeisyo(New Japanese sword certificate)

短刀新作日本刀証明証 Shinsaku-Nihontou-Syoumeisyo(New Japanese sword certificate)短刀 新作日本刀証明証 現代刀最高人気刀匠 大野義光 保昌写し柾目鍛傑作短刀 八寸六分

¥600,000 (税込)(tax included) -

刀保存刀剣 Hozon Token

刀保存刀剣 Hozon Token刀 初代信国 所載刀 飛騨戦国大名姉小路秀綱切付銘 華やかに乱れ冴え渡る傑作 二尺三寸四分

¥0 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token刀 尻懸 鎌倉後期 映り立ち小互の目に沸筋頻りに掛る匂口明るい優品 二尺二寸八分

¥900,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token太刀 河内守藤原国次 仙台藩工 太刀拵付 食い違い刃地刃冴える名品 二尺三寸一分

¥0 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsu Hozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsu Hozon Token刀 一平安代 新刀大鑑所載 重要候補 沸美しくつき地刃明るく冴える傑作 ニ尺四寸九分

¥4,500,000 (税込)(tax included) -

脇差特別保存刀剣 Tokubetsu Hozon Token

脇差特別保存刀剣 Tokubetsu Hozon Token脇差 来国俊 重要候補 乱れ映り鮮やかに立つ精良な地鉄に金筋長く掛り匂口明るく冴える傑作 一尺七寸

¥2,500,000 (税込)(tax included) -

脇差重要刀剣 Jyuyo Touken

脇差重要刀剣 Jyuyo Touken脇差 初代信国 南北朝時代延文頃 身幅3.1cm美しい杢目肌に映り立ち匂口明るく冴える傑作 一尺三寸一分

¥2,000,000 (税込)(tax included) -

刀人間国宝 Ningen Kokuho(Living National Treasure)

刀人間国宝 Ningen Kokuho(Living National Treasure)人間国宝 信濃国住宮入昭平造 現代刀の最高峰 皇紀二千六百年記念傑作刀 二尺九分

¥0 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token刀 直江志津 重要候補 金筋・沸筋・飛び焼き頻りに掛かり覇気溢れ華やかな傑作 二尺三寸四分

¥1,350,000 (税込)(tax included) -

刀重要刀剣 Juyo Token

刀重要刀剣 Juyo Token刀 千手院 地沸厚くつき肌立つ美しい地鉄に直刃調匂口明るく冴える超健全名品 二尺二寸八分

¥3,500,000 (税込)(tax included) -

刀重要刀剣 Juyo Token

刀重要刀剣 Juyo Token刀 備州長船義景 南北朝大鋒名品 二尺二寸八分

¥3,000,000 (税込)(tax included) -

刀保存刀剣 Hozon Token

刀保存刀剣 Hozon Token刀 郷写し 一貫斎義弘作之 天保十四癸卯年正月日 松皮風の地鉄に金筋幾重にも長く頻りに掛る傑作 ニ尺四寸一分

¥1,000,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token刀 尻懸 載斷銘入 鎌倉後期 時代打刀拵付 金筋幾重にも頻りに掛り匂口明るく冴える傑作 ニ尺ニ寸七分

¥1,500,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token刀 真景 則重門 江兄弟弟子 南北朝貞治頃 松皮風の肌に華やかに乱れ金筋幾重にも掛かる傑作 二尺三寸

¥1,350,000 (税込)(tax included) -

刀重要刀剣 Juyo Token

刀重要刀剣 Juyo Token刀 大宮盛景 乱れ映り立ち鎬まで掛る華やかな丁子乱れ健全傑作刀 身幅3.2cm 二尺三寸四分

¥4,000,000 (税込)(tax included) -

短刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

短刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token寸延短刀 兼房 平造寸延短刀 時代白檀塗鞘名作拵付 兼房乱典型優品 一尺六分

¥950,000 (税込)(tax included) -

刀重要刀剣 Juyo Token

刀重要刀剣 Juyo Token刀 片山一文字 則房 乱れ映りに華やかな丁子乱れ健全傑作刀 金無垢ハバキ時代梨子地塗鞘打刀拵付 二尺二寸六分

¥7,000,000 (税込)(tax included) -

刀重要刀剣 Juyo Token

刀重要刀剣 Juyo Token刀 初代信国 南北朝延文頃 幅3.5cm金筋砂流し掛り匂口明るい大鋒豪壮名品 二尺二寸九分

¥3,900,000 (税込)(tax included) -

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token脇差 金象嵌銘 片山 片山一文字 則房 乱れ映り鮮やかに立ち丁子乱れ華やかな優品 時代黒蝋色塗鞘拵付 一尺七寸一分

¥2,000,000 (税込)(tax included) -

太刀内外特別保存 Both the sword and the Koshirae are Tokubetsuhozon Token

太刀内外特別保存 Both the sword and the Koshirae are Tokubetsuhozon Token太刀 内外特別保存 荘司次郎太郎藤原直勝 嘉永六年 勝虫散蒔絵鞘太刀拵 金筋頻りに掛る華やかな丁子乱れ最高傑作 二尺三寸五分

¥3,000,000 (税込)(tax included) -

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token脇差 越後守包貞 寛文九年二月日 濤瀾乱れ玉焼き入り金筋掛り地刃明るく冴え渡る最高傑作 一尺七寸三分

¥1,350,000 (税込)(tax included) -

刀保存刀剣 Hozon Token

刀保存刀剣 Hozon Token刀 同田貫 正国 加藤清正佩刀 山銅金具太刀拵付 全長116cm身幅3.4cm重要1.2kg超え地刃冴える傑作 三尺五分

¥2,200,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token刀 銘 兼元 孫六 不揃いな三本杉典型作 身幅3.2cm全長98cm金筋掛り匂口明るく冴える傑作 広島大名登録 二尺六寸二分

¥3,500,000 (税込)(tax included) -

![脇差 大和志津 三郎包氏 正宗門 本阿弥光鑑折紙 沸匂美しく輝き金筋幾重にも掛る最高傑作 [時代拵付]](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAfQAAAH0AQAAAADjreInAAAAAnRSTlMAAHaTzTgAAAA1SURBVHja7cExAQAAAMKg9U/tYQ2gAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAG59AAABgyKozQAAAABJRU5ErkJggg==) 脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token脇差 大和志津 三郎包氏 正宗門 本阿弥光鑑折紙 沸匂美しく輝き金筋幾重にも掛る最高傑作 [時代拵付]

¥1,500,000 (税込)(tax included) -

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token脇差 来国俊 重要候補 沸匂深く乱れ映り立ち華やかに丁子乱れる最高傑作 時代黒蝋色塗拵付 一尺五寸四分

¥3,500,000 (税込)(tax included) -

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token脇差 相州正広 広光門 南北朝時代 皆焼華やかに乱れ金筋掛り地刃明るい傑作 一尺二寸

¥800,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 中島来 身幅3.2cm小足頻りに入り金筋砂流しかかる名品 二尺三寸二分

¥0 (税込)(tax included) -

刀保存刀剣 Hozon Token

刀保存刀剣 Hozon Token水戸祐光 勤皇刀 水戸藩工 地沸厚くつき金筋かかり覇気溢れる名品 二尺四寸五分

¥0 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 長有俊 鎌倉後期 大和当麻個銘極め名品 時代半太刀拵付 二尺三寸三分

¥0 (税込)(tax included) -

脇差保存刀剣 Hozon Token

脇差保存刀剣 Hozon Token長船盛重 南北朝時代応安頃 650年前 映り立ち金筋砂流し頻りに掛かる互の目丁子名品 一尺七寸二分

¥0 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token舞草 平安後期900年前 重要候補 足 葉 金筋 砂流し頻りに掛かる二尺六寸八分

¥0 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token中河内 河内守国助 沸匂深く地刃冴える拳形丁子最高傑作 一尺九寸三分

¥0 (税込)(tax included) -

刀保存刀剣 Hozon Token

刀保存刀剣 Hozon Token同田貫 正国 天正頃 加藤清正お抱え工 刃中の働き豊かな名品 二尺二寸四分

¥0 (税込)(tax included) -

太刀人間国宝 Ningen Kokuhou (living national treasure)

太刀人間国宝 Ningen Kokuhou (living national treasure)人間国宝 隅谷正峯 福岡一文字磨上写し 華やかな丁子乱れ身幅3.5cm1kg超豪壮傑作刀 二尺六寸三分

¥0 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token越前守助広 雙 沸匂深い濤瀾乱れ傑作 新刀最上作 重要候補 二尺三寸三分

¥0 (税込)(tax included) -

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token真景 則重門 南北朝貞治頃 松皮肌に皆焼華やかに乱れ金筋幾重にも掛かる傑作 時代肥後拵付 一尺九分

¥800,000 (税込)(tax included) -

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token実阿 大左父 重要候補 身幅3.2cm金筋幾重にも頻りにかかり地刃明るく冴える最高傑作 一尺六寸

¥1,350,000 (税込)(tax included) -

短刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

短刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token短刀 来国俊 銀一作金具合口拵付 重要候補 映り立つ美しい地鉄に直刃調足入る健全傑作刀 八寸八分

¥3,500,000 (税込)(tax included) -

太刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

太刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token太刀 吉岡一文字 鎌倉後期 重要候補 乱れ映り立ち丁子華やかに乱れ匂口明るく冴える傑作 二尺三寸七分

¥3,500,000 (税込)(tax included) -

刀重要刀剣 Juyo Token

刀重要刀剣 Juyo Token中島来 来国長 薫山鞘書 南北朝初期 小足葉よく入り品格溢れ地刃冴え渡る傑作 二尺二寸六分

¥3,000,000 (税込)(tax included) -

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token石州直綱 正宗門 南北朝時代貞和頃 華やかに乱れ金筋砂流し頻りに掛り地刃冴える傑作 二尺一寸

¥900,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token長曽祢虎徹入道興里 瓢箪刃数珠刃交じり地刃明るく冴える傑作 二尺二寸五分

¥0 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token井上真改 菊紋 延宝五年二月日 葵紋散金梨子地塗鞘拵付 金筋頻りに掛り沸匂深く地刃冴え渡る重要レベル最高傑作 二尺三寸二分

¥0 (税込)(tax included) -

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token福岡一文字 吉房 重要候補 乱れ映り鮮やかに立つ華やかな丁子乱れ名品 一尺六寸ニ分

¥3,500,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token備州長船兼光 重要候補 身幅3.2cm片落ち互の目大鋒名品 時代名作拵付 福岡大名登録 ニ尺ニ寸九分

¥5,700,000 (税込)(tax included) -

刀新作日本刀証明証 Shinsaku-Japan sword certificate

刀新作日本刀証明証 Shinsaku-Japan sword certificate大野義光 平成元年 逆掛る山鳥毛風 華美華憐な究極の重花丁子最高傑作 二尺三寸八分

¥3,000,000 (税込)(tax included) -

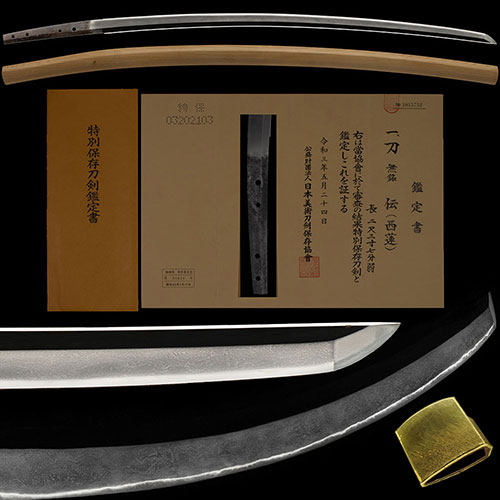

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token西蓮 大左祖父 鎌倉後期永仁頃 約730年前 小足頻りに入り匂口締りごころに明るい優品 二尺六寸七分

¥2,300,000 (税込)(tax included) -

刀重要刀剣 Juyo Token

刀重要刀剣 Juyo Token真景 越中則重門 身幅3.2cm重量1kgに迫る松皮風の肌に金筋頻りに掛かる傑作 二尺五寸二分

¥3,700,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token末左 大左一門 南北朝時代 映り立ち金筋沸筋頻りに掛り匂口明るく冴える名品 二尺三寸四分

¥900,000 (税込)(tax included) -

太刀特別保存刀剣 tokubetsuhozon Token

太刀特別保存刀剣 tokubetsuhozon Token生茎太刀 舞草 平安後期保元頃 金筋長く頻りに掛り匂口明るく冴える傑作 二尺四寸六分

¥3,000,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 則重 正宗兄弟子 最上作 重要候補 九鬼家伝来 金筋幾重にも頻りに掛り地刃明るく冴える健全傑作刀 二尺三寸一分

¥6,800,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token生ぶ茎太刀 古宇多 南北朝時代 映り立ち金筋砂流し頻りに掛り匂口明るい優品 ニ尺五寸九分

¥800,000 (税込)(tax included) -

刀重要刀剣 Juyo Token

刀重要刀剣 Juyo Token在銘 助義 吉岡一文字 鎌倉末期元応頃 乱れ映り立ち丁子華やかに乱れ匂口明るく冴える傑作 ニ尺ニ寸五分

¥0 (税込)(tax included) -

刀重要刀剣 Juyo Token

刀重要刀剣 Juyo Token在銘太刀 備州長船守重 長光婿 守家子 乱れ映り鮮やかに立つ精良な地鉄に丁子乱れ明るく冴える傑作 ニ尺五寸四分

¥7,500,000 (税込)(tax included) -

刀重要刀剣 Juyo Token

刀重要刀剣 Juyo Token刀 志津 三郎兼氏 映りたつ明るい地鉄に金筋砂流し頻りに掛り匂口明るく冴える傑作 ニ尺ニ寸九分

¥7,000,000 (税込)(tax included) -

短刀重要刀剣 Juyo Token

短刀重要刀剣 Juyo Token短刀 備州長船住景光 元亨ニ年十月日 乱れ映り立つ精美な地鉄に片落ち互の目名品 鑑刀日々抄所載 七寸五分

¥7,500,000 (税込)(tax included) -

刀重要刀剣 Jyuyo Touken

刀重要刀剣 Jyuyo Touken□刀 長船重真 元重弟 鎌倉末期 大名登録 片落ち互の目超健全傑作刀 二尺二寸五分

¥3,000,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token太刀 銘 正恒 重要候補 古備前平安後期 生茎格調高い名品 乱れ映り立つ美しい地鉄 格調高い名品 二尺三寸九分

¥0 (税込)(tax included) -

刀重要刀剣 Juyo Token

刀重要刀剣 Juyo Token肥前国住陸奥守忠吉 三代陸奥 究極の精緻な小糠肌に足頻りに入り地刃明るく冴える屈指の健全傑作刀 ニ尺五寸

¥7,000,000 (税込)(tax included) -

刀第29回 重要刀剣 29th Juyo Token

刀第29回 重要刀剣 29th Juyo Token重要刀剣 粟田口 久国 後鳥羽院御番鍛治 究極の梨子地肌に輝く沸がつき地刃明るく冴える格調高い名刀 二尺一寸六分 時代橘紋金具打刀拵付

¥8,000,000 (税込)(tax included) -

太刀重要刀剣 Juyo Token

太刀重要刀剣 Juyo Token在銘太刀 備前国長船住近景 特重候補 長光門 乱れ映り鮮やかに立ち丁子乱れに金筋頻りに掛る傑作 ニ尺三寸五分

¥0 (税込)(tax included) -

短刀重要刀剣 Juyo Token

短刀重要刀剣 Juyo Token在銘短刀 国光 新藤五 小笠原伯爵家伝来 精良で美しい究極の地鉄に映り立つ糸直刃傑作 時代合口拵付 七寸ニ分半

¥0 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 布袋国広 山城堀川住国広 総重量1.3kg金無垢太刀拵付 自身彫見事 堀川肌に沸匂深く地刃冴える名品 二尺二寸六分

¥0 (税込)(tax included) -

刀特別貴重刀剣 TokubetuKichoTouken

刀特別貴重刀剣 TokubetuKichoTouken備州長船源兵衛祐定 俗銘入 腰開き互の目に蟹の爪 地刃冴える傑作 二尺九分

¥650,000 (税込)(tax included) -

脇差特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken

脇差特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken寸延び短刀 古三原 南北朝時代貞治頃 重要候補 身幅3.3cm 一尺一寸七分

¥600,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokuetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokuetsuhozon Token刀 備前介藤原宗次 嘉永七年二月日 重要候補 映り立ち地刃冴える傑作 二尺二寸六分五厘

¥2,500,000 (税込)(tax included) -

太刀重要刀剣 Juyo Token

太刀重要刀剣 Juyo Token銘 助次 古青江 特重候補 縮緬肌に乱れ映り立ち飛び焼き二重刃三重刃頻りに掛る格調高い傑作 二尺三寸二分

¥0 (税込)(tax included) -

太刀 刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

太刀 刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token在銘太刀 安綱 重要候補 平安中期永遠頃 約1000年前 童子切安綱作者 金筋掛り匂口明るく冴える名品 二尺四寸四分

¥0 (税込)(tax included) -

刀重要刀剣 Juyo Token

刀重要刀剣 Juyo Token雲次 鎌倉末期 見事な乱れ映りに逆がかった小丁子足葉頻りに掛る華やかな傑作 二尺二寸六分

¥3,500,000 (税込)(tax included) -

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token額銘 左 行吉 大左一門 富山2604号大名登録 金筋掛り地刃明るく冴える名品 一尺六寸一分

¥900,000 (税込)(tax included) -

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token長曽祢虎徹入道興里 寛文四年六月吉祥日 金筋砂流し頻りに掛り匂深く地刃明るく冴える傑作 一尺六寸八分

¥0 (税込)(tax included) -

刀重要刀剣 Juyo Token

刀重要刀剣 Juyo Token刀 則重 正宗兄弟子 最上作 松皮肌に金筋幾重にも頻りに掛り地刃明るく冴える超健全相州伝名刀 二尺三寸二分

¥0 (税込)(tax included) -

刀重要刀剣 Juyo Token

刀重要刀剣 Juyo Token刀 了久信 来国俊甥 初代信国親 格調高く味わい深い優品 二尺二寸三分

¥2,500,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token了戒 鎌倉後期 来国行子 映り立ち金筋頻りに掛り地刃冴える名品 二尺三寸六分

¥2,000,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token国広 新刀の祖 堀川肌に沸匂深く金筋頻りに掛り地刃冴える華やかな最高傑作 二尺四寸六分

¥6,000,000 (税込)(tax included) -

刀重要刀剣 Juyo Token

刀重要刀剣 Juyo Token刀 備州長船政光 伝兼光 乱れ映り立ち華やかに乱れ明るく冴える健全傑作刀 二尺三寸

¥3,800,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token千手院 鎌倉初期承久頃 本阿弥日洲鞘書 金筋幾重にも頻りに掛る刃中の働き見事な優品 二尺三寸

¥1,500,000 (税込)(tax included) -

刀重要刀剣 Juyo Token

刀重要刀剣 Juyo Token刀 長船成家 光忠の弟景秀孫 乱れ映り立ち金筋掛り地刃明るく冴える超健全傑作刀 二尺二寸五分

¥3,200,000 (税込)(tax included) -

太刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

太刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token手掻在銘太刀 包利 包永子 南北朝時代 金筋頻りに掛り地刃明るく冴える傑作 二尺二寸九分

¥2,000,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token刀 備州長船祐定作 天正十年二月日 時代青貝散塗鞘打刀拵付 華やかな互の目丁子健全最高傑作 二尺二寸

¥1,700,000 (税込)(tax included) -

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token寸延短刀 兼定作 日洲鞘書 美しい杢目肌に映り立ち三本杉風互の目明るく冴える名品 一尺九分

¥1,100,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token刀 直江志津 南北朝貞治頃 東京大名登録 飛び焼き頻りに掛り 映り立ち飛び焼き頻りに掛かる優品 二尺二寸五分

¥1,350,000 (税込)(tax included) -

刀重要刀剣 Juyo Token

刀重要刀剣 Juyo Token刀 大和志津 志津三郎兼氏 岡山藩主池田光政佩刀 金筋沸筋砂流し頻りに掛り刃中見事に働く相州伝最高傑作 二尺三寸二分

¥3,900,000 (税込)(tax included) -

刀重要刀剣 Juyo Token

刀重要刀剣 Juyo Token刀 了戒 鎌倉中期 来国行子 薫山鞘書 映り立ち金筋頻りに掛り地刃冴える傑作 二尺四寸五分五厘

¥4,700,000 (税込)(tax included) -

刀保存刀剣 Hozon Token

刀保存刀剣 Hozon Token寸延短刀 備前国住長船清光 永禄七年八月日 今井永武一作金具金梨子地塗群鶴図金蒔絵鞘拵付 重要レベル最高傑作

¥2,300,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token刀 之定初期銘 兼定作 鎬まで掛る華やかな互の目丁子金筋掛り地刃明るく冴える最高傑作 時代拵付 仙石家伝来 二尺三寸九分

¥2,800,000 (税込)(tax included) -

刀重要美術品 Juyo Bijutsuhin

刀重要美術品 Juyo Bijutsuhin刀 吉岡一文字 光忠折紙 伝来細川家-水戸徳川家-土屋家 鎬にまで掛る究極の華やかな丁子乱れ傑作 二尺三寸四分

¥0 (税込)(tax included) -

太刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

太刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token生茎太刀 舞草 平安後期保元頃 重要候補 日洲鞘書 匂深く匂口潤みごころの古雅な文化財級名品 二尺七寸四分

¥3,700,000 (税込)(tax included) -

刀重要刀剣 Juyo Token

刀重要刀剣 Juyo Token刀 龍門延吉 千手院派 鎌倉後期 金筋幾重にも頻りに掛かる格調高い超健全名品 二尺二寸九分

¥3,300,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token刀 兼元(孫六)最上作 最上大業物 映り立ち金筋頻りに掛る三本杉典型作名品 時代拵付 二尺一寸五分五厘

¥4,200,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token刀 越後守包貞 濤欄乱 玉焼き掛り地刃明るく冴え渡る最高傑作 東京3828番大名登録 二尺三寸四分

¥1,600,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token刀 保昌貞宗 鎌倉末期 黒く輝く地景が頻りに入る究極の柾目肌が冴え金筋頻りに掛り匂口明るく冴える傑作 重要候補 二尺一寸二分

¥2,800,000 (税込)(tax included) -

太刀重要刀剣 Juyo Token

太刀重要刀剣 Juyo Token太刀 福岡一文字在銘 助重 水戸徳川家伝来 乱れ映り鮮やかに立ち丁子乱れ金筋頻りに掛る名品 二尺三寸二分五厘

¥0 (税込)(tax included) -

脇差特別保存刀剣 Tkubetsuhozon Token

脇差特別保存刀剣 Tkubetsuhozon Token寸延短刀 相州住綱広 室町後期天文頃 華やかな皆焼匂深く匂口明るい名品 一尺三分

¥700,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token刀 法華 国分寺助国 菖蒲造太刀 南北朝時代 映り立ち金筋頻りに掛り匂口明るい優品 二尺五寸七

¥1,350,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token刀 肥前国住近江大掾藤原忠広 身幅3.3cm美しく地沸輝く究極の小糠肌健全傑作刀 二尺三寸二分

¥1,700,000 (税込)(tax included) -

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token脇差 固山宗次作 天保八年八月日 生刃残り金筋幾重にも長く掛る健全最高傑作 一尺五寸六分

¥750,000 (税込)(tax included) -

刀特別重要刀剣 Tokubetsu Juyo Token

刀特別重要刀剣 Tokubetsu Juyo Token刀 左 将軍綱吉から牧野成春が拝領 徳川実紀所載 地刃明るく冴え渡る超健全最高傑作 二尺三寸六分

¥25,000,000 (税込)(tax included) -

刀保存刀剣 Hozon Token

刀保存刀剣 Hozon Token刀 村正 箱乱れ地刃冴え渡る健全最高傑作 寒山鞘書 時代拵付 二尺一寸一分

¥2,500,000 (税込)(tax included) -

短刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

短刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token短刀 備州長船是光 保存刀装具 銀沃懸地塗鞘合口拵付 映り立つ究極の応永肌に金筋太く掛る傑作 一尺二寸一分

¥1,350,000 (税込)(tax included) -

刀重要刀剣 Juyo Token

刀重要刀剣 Juyo Token刀 来国光 足葉頻りに入り地刃明るく冴える格調高い傑作 二尺三寸一分

¥7,500,000 (税込)(tax included) -

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Touken

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Touken脇差 初代 越中守正俊 慶長頃 新刀上々作 地景煌めく美しい地鉄に金筋掛り地刃冴える健全傑作刀 一尺一寸九分

¥850,000 (税込)(tax included) -

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token前田政之允助包 寛政十年二月日 地刃冴え渡る濤欄乱最高傑作 一尺六寸九分

¥650,000 (税込)(tax included) -

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token脇差 二代 粟田口近江守忠綱 寛文十年卯月日 時代刻鞘拵付 華やかな互の目丁子傑作 一尺四寸七分

¥900,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 TokubetsuHozon Touken

刀特別保存刀剣 TokubetsuHozon Touken刀 葵紋 康継以南蛮鉄於武州江戸作之 身幅3.3cm地刃明るく冴える健全最高傑作 二尺五寸一分

¥1,700,000 (税込)(tax included) -

短刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

短刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token天田昭次作 昭和五十二年菊月日 美しい地鉄に地刃明るく冴える傑作 九寸五分

¥0 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token銘 包末 手掻 土佐山内家伝来 三つ柏紋散朱塗鞘半太刀拵 二尺二寸九分

¥1,500,000 (税込)(tax included) -

刀保存刀剣 Hozon Touke

刀保存刀剣 Hozon Touke刀 直江志津名跡 兼延 地刃冴える傑作刀 二尺三寸六分

¥600,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken

刀特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken刀 水心子正秀 天明六年八月日 真改写し沸匂深い傑作 二尺三寸七分

¥2,500,000 (税込)(tax included) -

刀重要刀剣 Juyo Token

刀重要刀剣 Juyo Token刀 片山一文字 則房 見事な乱れ映りに逆丁子華やかな傑作 田野辺先生鞘書 二尺二寸五分

¥5,000,000 (税込)(tax included) -

脇差特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken

脇差特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken脇差 固山宗次作 天保十二年二月日 互の目丁子華やかに乱れ金筋幾重にも掛る健全最高傑作

¥1,200,000 (税込)(tax included) -

脇差特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken

脇差特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken大和守安定 名作拵付 濤欄乱最高傑作 沖田総司愛刀

¥901,000 (税込)(tax included) -

太刀特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken

太刀特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken太刀 薩陽士奧元平 寛政九巳春 重要候補 身幅3.6cm 1.1kg越え最高傑作 二尺五寸二分

¥3,200,000 (税込)(tax included) -

太刀重要刀剣 Juyo Token

太刀重要刀剣 Juyo Token重要刀剣 在銘太刀 備州長船政光 兼光子 華やかに乱れ明るく冴える超健全傑作刀 二尺三寸一分

¥4,500,000 (税込)(tax included) -

太刀重要刀剣 Juyo Token

太刀重要刀剣 Juyo Token太刀 綾小路 定利 鎌倉前期 約780年前 乱れ映り立ち丁子華やかに乱れる傑作 二尺六分

¥3,300,000 (税込)(tax included) -

刀保存刀剣 Hozon Token

刀保存刀剣 Hozon Token刀 海部 室町後期 地刃冴え覇気溢れる皆焼傑作 時代黒蝋色塗鞘打刀拵付 二尺四寸四分

¥400,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token刀 横山上野大掾藤原祐定 備州長船住人 華やかな互の目乱れ傑作 二尺一寸二分

¥900,000 (税込)(tax included) -

脇差保存刀装具 Hozon Tosougu

脇差保存刀装具 Hozon Tosougu備州長船康光 応永廿二二年十月日 時代鮫研出塗鞘拵付 究極の応永肌名品 一尺二寸九分

¥0 (税込)(tax included) -

短刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

短刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Tokenへし切 長谷部 皆焼に金筋砂流し幾重にも掛る傑作 時代鮫研出鞘拵付 九寸九分

¥0 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token肥前国住近江大掾藤原忠広 沸匂深く地刃冴え華やかに乱れる重要レベルの傑作 二尺五寸一分

¥0 (税込)(tax included) -

短刀特別保存刀剣 TokubetsuhozonToken

短刀特別保存刀剣 TokubetsuhozonToken兼貞 室町後期 岡山18号大名登録 金筋砂流し頻りに掛る名品 一尺一分

¥0 (税込)(tax included) -

刀保存刀剣 Hozon Token

刀保存刀剣 Hozon Token圓龍子国秀 坂本竜馬愛刀 奉納刀 身幅3.5cm 1.1kgを超える大鋒豪壮傑作刀 二尺二寸八分

¥0 (税込)(tax included) -

短刀保存刀剣 Hozon Tosougu

短刀保存刀剣 Hozon Tosougu寸延び短刀 銘 藤島友重 紀州徳川家伝来 和歌山882番 映り立ち金筋掛る名品 一尺一寸八分

¥0 (税込)(tax included) -

刀重要刀剣 Juyo Token

刀重要刀剣 Juyo Token重要刀剣 左文字 末左 大左一門 身幅3.5cm 重量900gの豪壮最高傑作 二尺四寸六分

¥0 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken

刀特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken加州金沢住藤原正国作之 慶應二年八月吉日 地刃冴える傑作 二尺三寸六分

¥0 (税込)(tax included) -

脇差特別保存刀剣

脇差特別保存刀剣近江守高木住助直 延宝三年二月日 時代黒呂色塗鞘拵付 匂深い濤欄風傑作

¥0 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token大和志津 三郎兼氏 身幅3.7cm超絶豪壮刀 長巻直 古刀最上作 一尺六寸

¥0 (税込)(tax included) -

太刀特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken

太刀特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken備州長船盛光 生茎在銘最高傑作 赤銅一作金具半太刀拵付 二尺二寸二分

¥0 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 TokubetsuHozon Token

刀特別保存刀剣 TokubetsuHozon Token刀 古宇多 南北朝時代 約660年前 鉄黒く冴え匂深く明るく冴える名品 二尺一寸八分

¥0 (税込)(tax included) -

刀保存刀剣 Hozon Token

刀保存刀剣 Hozon Token大和志津 三郎兼氏 重要候補 金筋長く頻りに掛る名品 古刀最上作 薫山鞘書 二尺七分

¥0 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken

刀特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken肥前国宗次(初代)慶長頃 初代忠吉門 身幅3.3cm健全優品 二尺三寸六分

¥0 (税込)(tax included) -

刀重要刀剣 Jyuyo Touken

刀重要刀剣 Jyuyo Touken了戒 来国行子 映りたち金筋砂流し掛る匂い深い名品 二尺四寸五分

¥0 (税込)(tax included) -

太刀保存刀剣 Hozon Token

太刀保存刀剣 Hozon Token産茎大太刀 宝寿 平安末期 900年前 舞草鍛冶 反り深く腰反りつく名品 二尺八寸一分

¥0 (税込)(tax included) -

脇差特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken

脇差特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken近江大掾藤原忠広 新刀上々作 足葉頻りに入る傑作 一尺六寸七分

¥0 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken

刀特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken小反り 南北朝時代長船秀光政光 乱れ映りたち匂口明るい名品 二尺三寸一分

¥0 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken

刀特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken越前守助広 雙 沸匂深い濤瀾乱れ傑作 新刀最上作 重要候補 二尺三寸三分

¥0 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken

刀特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken刀 之定生ぶ茎在銘 銘 濃州関住兼定 末関を代表する和泉守兼定典型傑作 二尺二寸一分五厘

¥3,300,000 (税込)(tax included) -

短刀特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken

短刀特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken寸延び短刀 兼久 天正二十年八月十六日 身幅3.1cm金筋沸筋掛る名品 一尺一寸三分

¥380,000 (税込)(tax included) -

脇差特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken

脇差特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken脇差 初代住人銘 肥前国住人忠吉作 沸匂深く地刃明るく冴え渡る傑作 一尺七寸九分

¥1,100,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken

刀特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken刀 特別保存刀剣 陸奥大掾三善長道 初代 身幅3.2cm地刃明るく冴える会津虎徹傑作 二尺五寸

¥2,500,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token刀 丹波守吉道•大和守吉道親子合作 究極の簾刃最高傑作 時代打刀拵付 二尺三寸三分

¥1,100,000 (税込)(tax included) -

脇差特別保存刀剣 Tokubetsu Hozon Token

脇差特別保存刀剣 Tokubetsu Hozon Token特別保存刀剣 人間国宝 両山子正峯 花押 昭和二二十二二年八月日 青江逆丁子写し

¥1,200,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token刀 真改 井上和泉守国貞 菊紋 寛文十二年二月日 身幅3.3cm沸匂深く地刃冴える傑作 時代拵付 二尺六分

¥2,300,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 TokubetsuHozon Touken

刀特別保存刀剣 TokubetsuHozon Touken刀 特別保存刀剣 長船源兵衛尉祐定 上杉家伝来乱れ映り立ち地刃冴える名刀 日洲鞘書 二尺三寸六分

¥1,200,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken

刀特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken刀 特別保存刀剣 左行秀造之 安政三年二月日 坂本龍馬兄所持 1kg超傑作刀 二尺六寸五

¥4,500,000 (税込)(tax included) -

太刀重要刀剣 JyuyouTouken

太刀重要刀剣 JyuyouTouken生茎太刀 綾小路 定利 鎌倉前期 那須家伝来 生茎の優美な太刀姿古雅な名品 二尺五寸三分

¥4,500,000 (税込)(tax included) -

太刀特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken

太刀特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken太刀 人間国宝 大隅俊平作 平成七年十二月廿三日 身幅3.5cm重量1.1kg超豪壮傑作 二尺六寸八分

¥3,300,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken

刀特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken刀 二代 粟田口近江守忠綱 倶利伽羅彫物見事 重要候補互の目丁子傑作 二尺四寸九分

¥3,300,000 (税込)(tax included) -

太刀重要刀剣 Jyuyo Touken

太刀重要刀剣 Jyuyo Touken太刀 備前介藤原宗次作之 文久元年 日本一の宗次 身幅3.6cm重量1.27kg 二尺八寸四分

¥6,500,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token刀 伯耆守平朝臣正幸 寛政三年亥八月 重要候補 身幅3.5cm豪壮最高傑作 二尺四寸七分

¥3,200,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken

刀特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken刀 泰竜斎宗寛造之 慶応二年十月日 初刃残る大鋒健全最高傑作 二尺三寸一分

¥1,500,000 (税込)(tax included) -

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token二代 粟田口近江守忠綱 彫物同作 浅井家注文打 重要候補 身幅3.5cm平造最高傑作 一尺九寸五分

¥2,000,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken

刀特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken人間国宝 天田昭次作之 身幅3.6cm 1.1kg越 華やかな丁子乱最高傑作 二尺六寸

¥3,500,000 (税込)(tax included) -

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token脇差 近江守高木住助直 匂沸深い濤欄乱れ傑作 新潟大名登録 助広高弟 一尺七寸一分

¥1,300,000 (税込)(tax included) -

脇差特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken

脇差特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken脇差 荘司次郎太郎直勝 嘉永三年五月日 見事に沸付く直胤を凌駕する皆焼最高傑作 一尺一寸八分

¥1,350,000 (税込)(tax included) -

太刀保存刀剣 Hozon Token

太刀保存刀剣 Hozon Token太刀 人間国宝 両山子正峯作之 伊勢神宮式年遷宮太刀影打 丸棟切刃造直刀 二尺四寸五分

¥3,000,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken

刀特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken刀 水心子正秀 天明八年二月日 全長113cm華やかに乱れる最高傑作 朱漆塗刻鞘拵付 二尺八寸八分

¥4,600,000 (税込)(tax included) -

刀重要刀剣 Juyo Token

刀重要刀剣 Juyo Token刀 応需水府住勝村徳勝作之 元治元年甲子十一月日 日本一の徳勝 超健全最高傑作 二尺五寸

¥5,200,000 (税込)(tax included) -

刀重要刀剣 Jyuyo Touken

刀重要刀剣 Jyuyo Touken刀 中島来 来国俊門 地刃冴え渡る最高傑作 身幅3.4cmの鋒延びる豪壮刀 二尺三寸二分

¥3,800,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsu HozonToken

刀特別保存刀剣 Tokubetsu HozonToken刀 備前国住長船清光作 逆足入り金筋頻りに掛る傑作 身幅3.3cmの豪壮刀 二尺三寸一分

¥1,500,000 (税込)(tax included) -

刀保存刀剣 HozonTouken

刀保存刀剣 HozonTouken刀 三原 南北朝後期から応永 淡く映り立ち足葉よく入り金筋掛る名品 身幅3.2cm 二尺五寸二分

¥600,000 (税込)(tax included) -

刀重要刀剣 Jyuyo Touken

刀重要刀剣 Jyuyo Touken刀 古宇多 映り立ち金筋頻りに掛る逆がかった互の目丁子傑作 二尺四寸七分

¥3,600,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken

刀特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken刀 伯耆守平朝臣正幸 享和二年戌二月 金筋稲妻頻りに掛る覇気溢れる傑作 二尺三寸六分

¥2,500,000 (税込)(tax included) -

短刀保存刀剣 HozonTouken

短刀保存刀剣 HozonTouken短刀 人間国宝 太阿月山源貞一作 花押 昭和五十一年 美しく沸付き匂深く地刃冴える名品 九寸四分

¥1,350,000 (税込)(tax included) -

短刀保存刀剣 HozonTouken

短刀保存刀剣 HozonTouken寸延短刀 兼元 関孫六金筋掛り匂い口明るく冴える三本杉名品 黒石目地塗鞘小刀拵付

¥500,000 (税込)(tax included) -

太刀特別保存刀剣 ToukenHozonTouken

太刀特別保存刀剣 ToukenHozonTouken在銘太刀 包貞 手掻包永子 南北朝貞和頃 金筋掛り匂口明るく冴える健全傑作刀 二尺四寸五分

¥2,500,000 (税込)(tax included) -

脇差特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken

脇差特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken脇差 因幡国住兼先 沸づく華やかな互の目丁子最高傑作 高知537番大名登録 一尺七寸九分

¥500,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken

刀特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken刀 越後守包貞 二代 時代黒石目地塗鞘打刀拵付 地刃冴え渡る直刃出来傑作 二尺

¥900,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken

刀特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken刀 肥前国住近江大掾藤原忠広 蜂須賀家伝来売立品 地刃冴える傑作 二尺五寸二分

¥1,700,000 (税込)(tax included) -

脇差特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken

脇差特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken脇差 固山備前介宗次作之 弘化三年正月日 地刃冴え金筋砂流し掛る健全最高傑作 一尺六寸六分

¥850,000 (税込)(tax included) -

脇差特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken

脇差特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken脇差 水心子正秀 寛政元年二月日 濤欄乱最高傑作 刀剣美術所載 重要候補 新々刀最上作 一尺八寸

¥1,600,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken

刀特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken刀 越前守藤原助広 地刃明るく冴え渡る互の目丁子最高傑作 新刀最上作 重要候補 二尺三寸四分

¥3,500,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token刀 栗原信秀 明治三年十二月日 明治天皇奉納刀影打最高傑作 時代総銀無垢金具太刀拵付 二尺二寸

¥2,500,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 TokubetsuHozon Token

刀特別保存刀剣 TokubetsuHozon Token古三原正広 正家子 黒呂色塗鞘打刀拵付 金筋長く入る名品 二尺三寸三分

¥750,000 (税込)(tax included) -

短刀保存刀剣 Hozon Token

短刀保存刀剣 Hozon Token短刀 銘 兼元 孫六 薫山鞘書 不揃いの三本杉典型名品 八寸八分

¥450,000 (税込)(tax included) -

短刀保存刀剣 Hozon Token

短刀保存刀剣 Hozon Token義助作 島田鍛冶祖 室町中期 湯走り頻りにかかり良く沸える在銘名品 九寸六分

¥350,000 (税込)(tax included) -

刀重要刀剣 Jyuyou Touken

刀重要刀剣 Jyuyou Touken刀 長船長重 長義兄相伝備前金筋砂流し頻りに掛る傑作 本阿弥日洲鞘書 二尺一寸四分

¥3,500,000 (税込)(tax included) -

刀保存刀剣 Hozon Token

刀保存刀剣 Hozon Token刀 千子 村正一派 表裏揃う乱れ刃地刃冴える典型傑作 二尺三寸四分

¥1,000,000 (税込)(tax included) -

刀重要刀剣 Juyo Token

刀重要刀剣 Juyo Token刀 来国光 特別重要候補 最高傑作 福岡大名登録 田野辺先生鞘書 二尺一寸二分

¥5,500,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken

刀特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken刀 越後守藤原国儔 寤寐之友 匂深く地刃冴え渡る会心作 二尺三寸五分

¥2,500,000 (税込)(tax included) -

太刀人間国宝 Ningen Kokuho (Living National treasure)

太刀人間国宝 Ningen Kokuho (Living National treasure)太刀 天田昭次作之 昭和壬子年寒入吉日 綾杉肌に華やかな丁子乱傑作刀 二尺四寸九寸

¥3,800,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken

刀特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken刀 片山一文字 則房 鎌倉中期 華やかな逆丁子に金筋かかる傑作 大名登録 二尺二寸

¥2,800,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken

刀特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken刀 古備前 乱れ映り鮮やかに立ち足・葉・金筋頻りに入る名品

¥1,200,000 (税込)(tax included) -

脇差特別保存刀剣 TokubetsyHozonTouken

脇差特別保存刀剣 TokubetsyHozonTouken備州長船盛光 応永廿二年十月日 修理亮腰開き互の目典型名品 一尺四寸九分

¥1,000,000 (税込)(tax included) -

短刀特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken

短刀特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken寸延短刀 長谷部 身幅3.3cm金筋掛る豪壮な一口 南北朝建武頃 一尺一寸一分

¥1,300,000 (税込)(tax included) -

刀保存刀剣 Hozon Touke

刀保存刀剣 Hozon Touke刀 備州長船勝光 笛巻塗鞘時代拵付 乱れ映りに華やかな互の目丁子傑作 二尺八分

¥1,150,000 (税込)(tax included) -

短刀人間国宝 Ningen Kokuho (living national treasure)

短刀人間国宝 Ningen Kokuho (living national treasure)寸延短刀 傘笠正峯作之 癸亥年二月日 青江写し逆足入る最高傑作 一尺八寸

¥1,200,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token刀 小反り 南北朝時代長船秀光政光 乱れ映り鮮やかに立ち金筋掛る名品 二尺

¥600,000 (税込)(tax included) -

刀保存会鑑定書 HozonKai appraisal certificate

刀保存会鑑定書 HozonKai appraisal certificate刀 竜門延吉 鎌倉末期文保頃 700年前 映りたち格調高い糸直刃 二尺二分

¥450,000 (税込)(tax included) -

刀保存刀剣 HozonTouken

刀保存刀剣 HozonTouken刀 兼定 和泉守之定 保存刀装 黒石目塗鞘半太刀拵付 地刃冴え金筋掛る傑作 二尺三分

¥0 (税込)(tax included) -

刀保存刀剣 Hozon Token

刀保存刀剣 Hozon Token刀 備前国長船祐定作 永禄九年二月吉日 特別保存刀装 細川家半太刀拵付 二尺三寸五分

¥1,800,000 (税込)(tax included) -

刀保存刀剣 HozonTouken

刀保存刀剣 HozonTouken刀 備州長船 小反り 南北朝時代相伝備前名品 二尺五寸一分

¥650,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken

刀特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken刀 助宗作 義助弟 超健全傑作刀 時代黒蝋色塗鞘九曜紋散金具拵付 二尺二寸八分

¥1,500,000 (税込)(tax included) -

太刀特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken

太刀特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken太刀 銘 信国 応永十七年八月日 時代錦包太刀拵付 式部丞信国在銘年紀入名品 二尺二寸一分

¥1,500,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 TokubetsuHozonToukenk

刀特別保存刀剣 TokubetsuHozonToukenk刀 法華 南北朝時代 約660年前 小足・葉・金筋沸筋頻りにかかる優品 二尺二寸九分

¥750,000 (税込)(tax included) -

脇差特別保存刀剣 TokubetuHozonTouken

脇差特別保存刀剣 TokubetuHozonTouken脇差 肥州河内守藤原正広 金筋長く頻りに掛り沸匂深く華やかに乱れる最高傑作 一尺七寸

¥550,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken

刀特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken刀 末左 大左一門 南北朝時代 桐紋散糸巻太刀拵付 映り立ち小足葉金筋掛る名品 二尺四寸

¥1,500,000 (税込)(tax included) -

刀重要刀剣 Juyo Token

刀重要刀剣 Juyo Token刀 吉岡一文字 毛利家伝来 薫山鞘書 丁子華やかに乱れる傑作 二尺二寸二分

¥5,000,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token刀 尾崎源五右衛門助隆 寛政十年八月日 地刃冴え渡る濤欄乱最高傑作 二尺二寸八分

¥2,250,000 (税込)(tax included) -

脇差特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken

脇差特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken伯耆守平朝臣正幸 寛政二年戌八月 地刃明るく冴え覇気溢れる傑作 一尺九寸一分

¥800,000 (税込)(tax included) -

脇差特別保存刀剣 TokubetsuHozon Token

脇差特別保存刀剣 TokubetsuHozon Token特別保存刀剣 脇差 伯耆守平朝臣正幸 文化九年申二月八十歳造 身幅3.6cm重要候補最高傑作 時代合口拵付

¥1,700,000 (税込)(tax included) -

薙刀特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken

薙刀特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken宝寿 鎌倉時代 長巻 身幅3.2cm生ぶ茎 金筋掛り匂口潤み心に明るい名品 大分大名登録 一尺九寸

¥700,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken

刀特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken源兵衛尉 備前国住長船祐定作 永禄十年二月吉日 足葉よく入り地刃冴える傑作 二尺三寸九分

¥1,000,000 (税込)(tax included) -

刀保存刀剣 Hozon Touken

刀保存刀剣 Hozon Touken同田貫 天正頃 生ぶ茎 映り立ち金筋掛り匂口冴える豪壮名品 二尺四寸八分

¥390,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken

刀特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken刀 尻懸 鎌倉末期 約700年前 重要候補 金無垢ハバキ 刃中の働き盛んな匂口冴える名品 二尺三寸五分

¥1,500,000 (税込)(tax included) -

刀重要刀剣 Juyo Touke

刀重要刀剣 Juyo Touke重要刀剣 来国次 正宗十哲 身幅3.5cm金筋砂流し頻りに掛り地刃冴える傑作 二尺一寸一分

¥4,200,000 (税込)(tax included) -

脇差特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken

脇差特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken脇差 兼延 志津三郎兼氏子 金筋幾重にも掛る覇気溢れ地刃冴える大鋒最高傑作 一尺七寸

¥650,000 (税込)(tax included) -

脇差特別保存刀剣 Tokubetsu Hozon Token

脇差特別保存刀剣 Tokubetsu Hozon Token脇差 以南蛮鉄越前康継 最上作 金筋砂流し幾重にも掛り地刃明るく冴える健全最高傑作

¥1,200,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 TokubetsuHozon Touken

刀特別保存刀剣 TokubetsuHozon Touken刀 備前国住長船左京進康光 明応元年八月日 時代黒蝋色塗刻鞘打刀拵付 二尺三寸一分

¥1,700,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 TokubetsuHozon Touken

刀特別保存刀剣 TokubetsuHozon Touken刀 筑前守信秀 慶応二年十月日 清麿高弟身幅3.4cm 金筋砂流し掛かる傑作 二尺三寸三分強

¥3,000,000 (税込)(tax included) -

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Touken

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Touken脇差 特別保存刀剣 井上真改 菊紋 寛文十三年八月日 地刃共に沸付き冴え渡る傑作 一尺五寸八分

¥3,800,000 (税込)(tax included) -

刀保存刀剣 HozonTouken

刀保存刀剣 HozonTouken刀 銘 九州肥後同田貫上野 正国 同田貫祖 朱蝋色塗鞘拵付 金筋頻りに掛る傑作 二尺二寸五分

¥1,800,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 TokubetsuHozon Touken

刀特別保存刀剣 TokubetsuHozon Touken刀 朱銘 備中国青江吉次 青江祖安次孫 重要候補 映り立つ古調な小乱れ刃名品 二尺三寸一分

¥1,800,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 TokubetsuHozon Touken

刀特別保存刀剣 TokubetsuHozon Touken刀 古三原 刃肉つく健全傑作刀 最上砥 家紋散太刀拵付 重要候補 二尺一寸五分

¥1,600,000 (税込)(tax included) -

短刀特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken

短刀特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken姫短刀 固山宗次 嘉永元年十一月日 時代黒蝋色塗合口拵付

¥450,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken

刀特別保存刀剣 TokubetsuHozonTouken宇多 沸筋頻りに掛り地刃冴え渡る重要レベル傑作 時代黒蝋色塗鞘打刀拵付 二尺二寸五分

¥1,000,000 (税込)(tax included) -

太刀無鑑査認定 Mukansa certification

太刀無鑑査認定 Mukansa certification人間国宝最有力候補 武蔵国住義人作 昭和57年八月日 華やかな丁子乱れ一文字写し傑作 二尺四寸五分

¥2,100,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsu HozonTouken

刀特別保存刀剣 Tokubetsu HozonTouken備州長船清光作 天文二年八月日 乱れ映り鮮やかに立ち地刃明るく冴える乱れ刃傑作 二尺一寸

¥1,650,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token刀 在銘 古備前恒光 正恒孫 鎌倉初期 古雅で格調高い名品 重要候補 二尺三寸四分

¥4,300,000 (税込)(tax included) -

脇差特別保存刀剣 Tokubetsu HozonTouken

脇差特別保存刀剣 Tokubetsu HozonTouken直胤 天保十四年仲秋 身幅3.5cm 重要候補 金筋沸筋掛かり地刃明るく冴える平造最高傑作 一尺三寸二分

¥0 (税込)(tax included) -

太刀無鑑査刀匠 Mukansa

太刀無鑑査刀匠 Mukansa大野義光 華美華憐な重花丁子最高傑作 身幅3.5cm 同作拵付 二尺四寸八分

¥2,200,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token一 肥前国出羽守行広 初代 小糠肌に匂深く地刃冴え渡る傑作 二尺二寸六分

¥900,000 (税込)(tax included) -

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token折返し銘小太刀 千手院 真□ 鎌倉前期希少名品 時代青貝微塵塗縦刻鞘拵付 一尺七寸

¥800,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token刀 相州住広次 室町中期明応頃 時代鮫刻鞘名作打刀拵付名品 広島大名登録 二尺二寸七分

¥1,200,000 (税込)(tax included) -

刀重要刀剣 Jyuyo Touken

刀重要刀剣 Jyuyo Touken刀 相州行光 正宗兄弟子 黒田家伝来 地刃明るく冴える傑作 二尺三寸三分

¥9,000,000 (税込)(tax included) -

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

脇差特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token近江大掾藤原忠広 重要候補 黒蝋色塗銀無垢金具拵付 究極の小糠肌に地刃明るく冴える傑作 一尺七寸九分

¥1,000,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsu HozonTouken

刀特別保存刀剣 Tokubetsu HozonTouken和気 重則・重助 鎌倉後期 古備前流 映り立ち小互の目に金筋頻りに掛る名品 二尺三寸

¥1,500,000 (税込)(tax included) -

刀重要刀剣 Jyuyo Touken

刀重要刀剣 Jyuyo Touken重要刀剣 千手院 特別重要候補 地刃明るく冴え渡り金筋砂流し頻りに掛る健全傑作刀 二尺三寸二分

¥3,500,000 (税込)(tax included) -

刀重要刀剣 Jyuyo Touken

刀重要刀剣 Jyuyo Touken重要刀剣 左安吉 大左子 映り立つ精良な地鉄に金筋長く頻りに掛り地刃冴える傑作 二尺三寸五分

¥4,800,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token特別保存刀剣 雲重 重要候補 精良な地鉄に乱れ映り鮮やかに立ち匂口明るく冴える傑作 二尺六寸一分

¥1,700,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token手掻包清 祖包永子 鎌倉末期元亨頃 重要候補 地刃冴え金筋長く頻りに掛る超健全傑作 二尺二寸七分

¥1,500,000 (税込)(tax included) -

短刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token

短刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token鎧通し 備前国長船祐定 永禄元年八月日 金筋長く頻りに掛り匂口明るい名品 六寸九分

¥500,000 (税込)(tax included) -

刀特別保存刀剣 Tokubetsuhozon Token